|

월가의 대형 은행들이 영국의 유럽연합(EU) 탈퇴, 이른바 '브렉시트(Brexit)'에 대비해 런던에 두고 있는 유럽 사업부를 아일랜드로 옮기는 방안을 검토하고 있다. 만약 브렉시트가 현실화된다면 이 같은 후폭풍으로 런던의 글로벌 금융허브 시대가 종말을 고할 것이라는 경고도 나온다.

파이낸셜타임스(FT)는 17일(현지시간) 뱅크오브아메리카(BoA), 씨티그룹, 모건스탠리 등이 영국의 EU 탈퇴로 유럽 사업부를 옮겨야 할 경우 유력 거점으로 아일랜드를 고려하고 있다고 보도했다. 익명을 요구한 일부 소식통은 이미 사업부 일부를 아일랜드로 옮기는 계획을 짰다고 전했다. 월가 은행의 한 고위임원은 "아일랜드 중앙은행과 정부는 이를 환영할 것"이라며 "브렉시트 대비 차원 외에도 (세제혜택 등을 고려한) 법인 최적화의 목적이 더 크다"고 설명했다.

FT는 이들 은행의 계획이 아직 초기 단계지만 유로존(유로화 사용 18개국)이 올해 말까지 출범시키기로 합의한 은행연합이 영국을 고립시키고 이에 반발한 영국이 EU를 탈퇴하는 시나리오에 대비하고 있다고 전했다. 또 월가 은행들은 유럽중앙은행(ECB)이 오는 11월부터 유로존 대형 은행들을 감독하기 시작하면 영국이 EU 금융 시스템에서 소외될 수 있다고 우려하고 있다. 영국은 ECB가 일부 유로화 표시 유가증권의 청산소(clearing house)를 반드시 유로존에 두도록 한 데 반발해 유럽사법재판소(ECJ)에 제소하는 등 ECB와 걸핏하면 갈등을 빚고 있다.

현재 미국과 아시아 은행 대부분은 유럽 거점을 영국에 두고 있다. 런던이 우수 인력 등 금융 인프라가 풍부한데다 나머지 27개 EU 회원국에 자동 진출할 수 있는 발판이 되기 때문이다. 하지만 영국이 EU에서 탈퇴하면 이 길이 막히게 된다. 대다수 전문가들은 지금까지 영국이 EU에서 탈퇴하면 프랑크푸르트나 파리가 런던을 대신할 것으로 내다봤지만 아일랜드 역시 낮은 법인세, 영어 사용 인력, 서구식 법 체계를 갖춘데다 영국과 달리 유로존 회원국이라는 점이 매력으로 부각되고 있다.

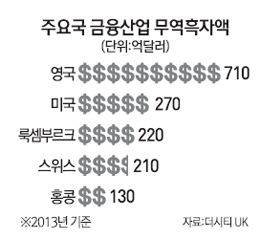

브렉시트가 현실화하면 영국 경제는 직격탄을 맞을 게 뻔하다. 영국에 진출한 외국계 은행은 250여개에 달한다. 지난해 영국이 금융 서비스 부문에서 거둔 무역 흑자규모는 710억달러로 그중 대EU 거래가 3분의1을 차지했다. 법률회사인 셔먼&스털링의 바니 레이놀즈 파트너는 "금융 인프라 이전은 매우 복잡하고 비용이 많이 들지만 불가능한 것도 아니다"라며 "브렉시트가 발생하면 런던이 해외 금융센터로서의 지위를 잃는 대신 프랑크푸르트나 (아일랜드 수도인) 더블린이 후보지로 떠오를 것"이라고 말했다.

데이비드 캐머런 영국 총리는 EU 차원의 금융규제에 불만을 품고 내년 5월 선거에서 집권 노동당이 승리하면 EU 탈퇴 여부를 국민투표에 부칠 방침이다. 특히 캐머런 총리의 반대에도 올 6월 유럽통합을 주도한 장클로드 융커 전 룩셈부르크 총리가 EU 집행위원장에 지명되면서 영국의 고립이 심화되고 있다.