|

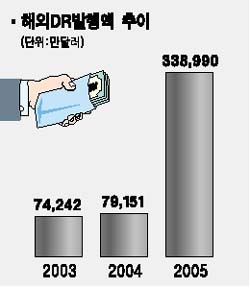

지난해 국내 기업들이 해외증시 상장으로 조달한 자금이 국내 기업공개(IPO) 규모의 3배에 육박하는 등 기업들의 한국증시 외면 현상이 심화되고 있는 것으로 나타났다. 21일 금융감독원의 전자공시 시스템을 분석한 결과 지난해 국내 기업들의 해외 주식예탁증서(DR) 발행은 총 5건, 액수로는 33억8,990만달러(약 3조2,818억원, 21일 환율 기준)에 이른 것으로 나타났다. 지난해 7월 STX팬오션(옛 범양상선)이 국내 증시를 제쳐두고 싱가포르 증시에만 6억2,100만싱가포르달러(3,730억원)어치를 상장한 것을 감안하면 지난해 총 해외 IPO 액수는 3조6,548억원에 달한다. 이는 지난 2004년의 7억9,151만달러(7,663억원)보다 375%가량 늘어난 것이다. 반면 지난해 국내 IPO 규모는 유가증권시장 4,517억원, 코스닥시장 8,498억원 등 총 1조3,015억원으로 전년의 9,918억원(유가증권 5,556억원, 코스닥 4,362억원)보다 31.2% 늘어나는 데 그쳤다. 해외 IPO 액수가 국내보다 180%나 더 많았던 셈이다. 이는 최근 증시 상승에도 불구하고 대기업들이 국내에서는 제값을 받을 수 없다고 보고 해외 증시를 선호했기 때문으로 풀이된다. 이달 초 상장된 롯데쇼핑의 경우 총 685만주의 공모주 가운데 국내 물량은 20%에 불과했다. 특히 자사주 매입 및 배당 압력 등으로 상장유지 비용이 눈덩이처럼 불어나고 있는 것도 국내 증시를 외면하는 주요인으로 꼽힌다. 증권선물거래소에 따르면 2004회계연도 기준으로 상장사 배당액은 10조6,379억원, 지난해 자사주 매입액은 5조327억원에 달했다. 반면 지난해 기업의 증시조달 자금은 유상증자 금액 5조4,319억원 등을 포함해 총 6조7,334억원에 그쳤다. 업계의 한 관계자는 “대기업의 해외증시 선호현상은 ‘제값 받기’와 자본시장 글로벌화에 따른 필연적인 현상이지만 갈수록 국내 상장유지 비용이 늘어나는 것에 대해서는 보완책이 마련돼야 한다”고 말했다. 대기업들이 제값을 받기 위해 해외를 찾는다면 중소기업들은 국내 증시에서 자금을 구하지 못한 채 생존 차원에서 전환사채(CB)ㆍ신주인수권부사채(BW) 등 주식 연계채권의 해외 발행을 늘리고 있는 상황이다. 지난해 국내 상장사들의 해외 CBㆍBW 발행액은 코스닥기업들의 물량이 늘면서 총 17억5,652만달러에 달했다. 이는 전년의 5억1,301만달러에 비해 3.4배가량 늘어난 것으로 역대 최고였던 2001년의 13억6,900만달러보다도 28.3%나 많다.