|

유로화 환율이 심리적 지지선인 1.2달러를 밑돌며 9년 만에 최저치로 곤두박질쳤다. 그렉시트(그리스의 유로존 탈퇴·GREXIT) 우려와 유럽중앙은행(ECB)의 미국식 양적완화(QE)에 대한 기대감, 달러화 강세 등 세 가지 변수가 복합적으로 작용한 결과다.

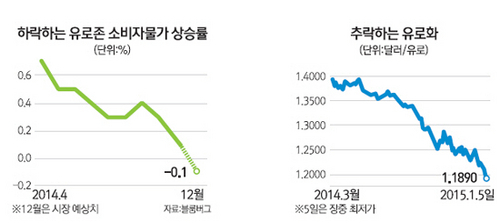

블룸버그통신 등 주요 외신에 따르면 유로화 가치는 지난 2일 4년반 만의 최저치인1.2002달러로 하락한 데 이어 5일 오전에는 1.1864달러까지 떨어져 2006년 3월 이후 최저치를 기록했다. 이는 블룸버그가 집계한 시장의 올해 말 예상치 1.18달러에 근접한 것으로 시장은 이 선마저 무너질 경우 1.16달러까지 추가 하락할 것으로 예상하고 있다. 특히 7일 마이너스로 예상되는 12월 유로존(유로화 사용 19개국) 소비자물가지수 발표에 맞춰 유로화 환율이 한 차례 더 출렁거릴 것이라는 전망도 나온다.

이날 유로화의 추락은 독일이 그렉시트를 사실상 용인할 준비를 하고 있다는 독일 주간지 슈피겔의 최근 보도로 촉발됐다. 슈피겔은 최신호에서 독일 정부의 한 소식통 말을 빌려 자국 정부는 그리스에서 급진좌파연합인 시리자가 이달 총선에서 승리해 재정개혁 정책을 포기한다면 그렉시트가 불가피하다고 보고 있으며 그에 대한 대응책을 준비하고 있다고 전했다. 독일의 앙켈라 메르켈 총리와 볼프강 쇼이블레 재무장관은 유로존이 그렉시트의 충격을 견딜 수 있다는 결론을 내렸다는 것이다. 유로존 내 유럽안정화기구(ESM)가 만들어졌고 역내 '은행연합'이 들어서 만약의 위기에 대응할 수 있는데다 재정위기를 겪었던 포르투갈·아일랜드 경제가 회복되고 있다는 점이 이 같은 결론의 배경으로 작용했다고 슈피겔은 덧붙였다.

이에 대해 자국 내 여권에서조차 비판이 잇따르자 메르켈 총리는 5일 정부 대변인을 통해 슈피겔의 보도를 공식 부인했다. 게오르크 슈트라이터 독일 정부 대변인은 이날 언론에 e메일을 보내 "독일 정부는 그리스가 국제통화기금(IMF)·유럽연합(EU)·ECB 등 트로이카와 맺은 계약상 의무(재정건전성 정책 등)를 지킬 것으로 기대한다"며 그렉시트 준비설을 부인했다.

그러나 금융시장 전문가들은 이 같은 독일 정부의 공식 부인을 반신반의한다는 게 주요 외신들의 전언이다. 독일 정부는 시리자가 총선에서 승리하더라도 구제금융에 따른 긴축재정 약속 등 의무를 지켜야 한다고 경고해왔기 때문이다. 영국 애덤스미스연구소 수석연구원인 팀 월스톨도 4일 경제지 포브스에 올린 기고에서 "독일은 그리스가 떠나도 유로존이 살아남으리라고 오판하고 있다"며 "그리스가 떠나면 다른 회원국들도 그 선례를 따를 수 있다"고 우려했다.

ECB의 경기부양 의지도 유로화 약세의 불을 댕기고 있다. 2일 마리오 드라기 ECB 총재는 "ECB가 물가안정 임무를 제대로 수행하지 못할 위험성이 6개월 전보다 높아졌다"고 발언했다. 실제 유로 인플레이션은 지난해 11월 0.3%로 ECB 목표치인 2%에 크게 미달했다. 드라기의 발언은 미국식 양적완화 시행이 필요하다는 점을 역설한 것으로 해석되면서 유로화 가치를 떨어뜨렸다.

FT는 이날 지난해 12월 중순 재정전문가 등 유로존 내 경제학자 32명을 대상으로 설문 조사한 결과 26명이 ECB에서 올해 QE를 실행할 것으로 내다봤다고 전했다. 실물경제학자 대부분이 QE 도입을 기정사실화하고 있는 셈이다. FT 조사에서 또 전문가들은 ECB가 국채매입을 결정할 경우 규모는 5,000억유로(중간치)에 달할 것으로 전망했다. 전문가에 따라 많게는 1조유로, 적게는 2,500억유로로 다양하게 전망됐다고 FT는 설명했다. 다만 ECB가 국채매입 등 미국식 양적완화 정책을 펴도 유로존 경제를 살리기는 어렵다는 의견이 대다수를 차지했다고 분석했다.