|

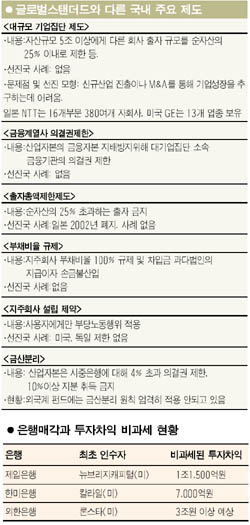

지난 2003년 외환은행을 론스타에 판 핵심 관료 A씨는 “론스타가 제시한 (인수)가격을 보고 미쳤나 생각했다. 고마움마저 느꼈다”고 토로했다. 무조건 팔아야 한다는 당위성에 내몰리면서 ‘인수자의 적격성’이라는 가장 핵심적인 잣대는 무시됐다. 최흥식 금융연구원장은 “미국의 경우 론스타와 같은 곳이 은행에 투자한다면 가혹할 정도의 감시ㆍ감독을 하기 때문에 귀찮아서라도 인수하려 들지 않는다”며 이것이 바로 글로벌 스탠더드라고 꼬집었다. 정부가 국제적 정합성을 앵무새처럼 외치지만 실제로는 허점 투성이였고 투기자본들은 그 틈을 비집고 들어왔던 셈이다. 우리의 자본시장과 정책은 이처럼 모순과 함정의 연속이었다. ◇한국은 ‘글로벌 스탠더드의 천국(?)’=금융산업은 경제의 혈액에 비유된다. 안정성이 생명이고, 때문에 주요 국가들은 한결같이 외국자본의 활동을 규제한다. 미국ㆍ싱가포르ㆍ스위스는 은행 이사진의 과반수를 현지인으로 선임하도록 강제한다. 캐나다는 한술 더 떠 외국인이 대형 은행의 지분 20% 이상을 취득하지 못하도록 하고 있다. 환란 7년여. 산업자본의 은행 인수는 절대 불가라고 외쳤던 정부는 ‘닭 쫓던 개 지붕 쳐다보는’ 신세가 됐다. 정부는 미국의 우산 아래 있는 IMF의 권고를 스탠더드로 삼아 이들이 제시해주는 로드맵(일정)에 따라 시중은행을 차례로 팔았다. 이에 화답이라도 하듯 국가신용등급도 올라갔다. 그러나 계약서의 잉크가 마르기도 전에 정부는 단기차익을 노리는 펀드에 놀아났다는 비난에 직면했다. 제일ㆍ한미은행을 산 투기펀드들은 각각 1조1,500억원, 7,000억원 규모의 차익을 실현했고 론스타도 외환은행 매각으로 3조원 이상을 남길 게 확실시된다. 투기펀드들은 이렇게 한국의 어수룩한 글로벌 스탠더드를 무기로 자국 내에서는 상상하기 힘든 은행 인수에 성공했고 수조원의 이익을 내면서도 세금을 전혀 내지 않았다. 한국이 ‘글로벌 스탠더드의 천국’이 되는 아이러니가 생긴 것이다. 김용기 삼성경제연구소 수석연구원은 “조세피난처의 페이퍼컴퍼니에 은행업 라이선스를 허용한 것이 미국 등에서는 있기 힘든 일”이라고 말했다. 뉴브리지는 말레이시아 라부안에, 칼라일은 라부안에, 론스타는 버뮤다에 페이퍼컴퍼니를 두고 있다. ◇글로벌 스탠더드도 취사 선택=우리 기업들은 국제화를 외치면서 글로벌 스탠더드라는 말만 나오면 알레르기를 일으킨다. 모순되는 상황이다. 이승철 전경련 상무는 “정부가 기업에 불리한 것만 골라 하는 것 같다”며 정책에 대한 불신감을 노골적으로 드러냈다. 이수희 한국경제연구원 기업연구본부장은 “우리 기업이 외국에서는 불만이 없는데 국내에서는 유독 불만이 많다”고 전했다. 이유는 단순하다. 선진국에서는 도입하지 않거나 사장된 규제가 국내에는 여전한 탓이다. 재벌의 문어발 확장을 막기 위해 도입된 ‘대규모 기업집단제도’는 대표적 예다. 이 제도는 미국ㆍ영국ㆍ일본 등에서는 찾기 어렵다. 일본 NTT는 16개 부문 380여개의 자회사가 있고 미국 GE는 13개 업종을 거느리고 있다. 금융계열사의 의결권과 보유지분을 제한하는 조치, 순자산의 25%를 초과하는 출자를 금지하는 출자총액제한제도, 지주회사 설립제한 등도 선진국에서는 찾아볼 수 없는 제도다. 집단소송제 등 기업의 투명성과 책임경영을 명분으로 한 제도는 선진국의 논리를 그대로 적용하면서 경영과 관련된 규제는 환란 7년이 지난 지금도 그대로인 역설적인 상황이 고쳐지지 않고 있는 셈이다.