|

|

#. 서울 강남권의 유명 병원인 C병원은 오래전부터 해외진출 기회를 노려왔다. 그러나 의료법상 영리병원을 자회사로 세울 수 없다고 판단해 직접 해외로 나갈 수는 없었다. 병원장이 대신 개인 돈으로 외국에 병원을 차렸지만 개인병원 형태로 진출한 탓에 대규모 자본금을 끌어들일 수 없었고 그만큼 성장에 한계를 겪었다.

대한민국에서 내로라하는 한 대형병원의 실화다. 이 병원뿐만이 아니다. 강남권에서 유명한 또 다른 병원인 W병원, 대학병원인 S병원, 또 다른 S대학병원 등 국내에서 열 손가락 안에 꼽히는 병원이라면 다들 비슷한 딜레마에 봉착해 있다. 우리나라의 의술은 세계적 수준이지만 정작 이를 활용해 해외시장을 직접 공략할 수 없는 모순에 처한 것이다.

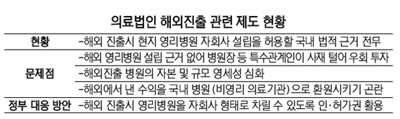

문제는 의료법의 한계에 있다. 현행 의료법의 모태라고 할 수 있는 국민의료법을 1951년 제정할 당시에만 해도 후진국이었던 우리 병원들이 해외시장에 진출할 것이라는 상상은 아예 할 수 없었다. 따라서 의료법은 태생부터 국내 의료 서비스의 공공성을 확충하는 데에만 초점을 맞춰 발전해왔을 뿐 해외시장에서 영리활동을 할 수 있도록 빗장을 열어주는 내용은 전혀 담지 못했다.

최근에는 정부도 의료법상의 규제를 다소 풀어주기는 했다. 비영리 의료기관이라고 해도 영리 목적의 자회사를 설립할 수 있도록 허용해준 것이다. 그러나 그 사업 범위는 주차장·장례식장과 같은 부대사업에 한정됐다. 본업인 진료행위 등에 대해 영리 자회사를 세울 수 없도록 하는 규제는 그대로 존치시켰다. 그러다 보니 역량이 발전해 해외에서 사업을 벌이려는 병원들은 해외에서 영리병원을 자회사로 세울 엄두도 내지 못했다고 의료업계는 전했다.

그나마 C병원처럼 일부 병원장들이 사재를 털어 나가거나 아예 법인 형태가 아닌 개인 의사들이 개인병원을 차리는 형태로 일부 외국 시장 공략이 이뤄졌지만 이 역시 한계에 봉착했다. 바로 편법성과 영세성이다. 의료기관의 해외진출 컨설팅을 맡고 있는 I업체의 한 간부는 "병원장 개인 돈으로는 자본에 한계가 있어 일부 병원의 경우 대여금 형태로 병원장에게 빌려주고 병원장이 이를 종잣돈 삼아 해외에서 영리병원을 개인병원 형태로 설립한 뒤 수익이 나면 그 돈으로 병원 대여금을 갚는 식으로 영업을 하는 경우가 적지 않다"며 "사실상 편법인 셈인데 해외로 진출해 의료영업을 하려면 어쩔 수 없는 선택이고 그마저도 구멍가게 수준"이라고 전했다. 실제로 의료당국의 통계를 보면 해외 진출 의료기관 중 80%는 영세한 의원급이거나 중소병원이었다. 대형병원이라고 할 수 있는 대학병원급이 차지하는 비중은 20%에 불과했다.

그나마 이처럼 대학병원급이 해외로 진출한 경우에도 국내 의료법을 의식해 해외에서 직접 시술, 진료 등 의료행위를 하지는 못했다. 대신 현지 의료인들에 대한 교육 서비스 영업을 한다거나 현지 환자를 국내 병원으로 유치하는 알선영업을 하는 수준에 그쳤다고 의료업계 관계자들은 전했다.

정부가 해외진출 병원에 대해서는 외국 현지에서의 영리병원 자회사 설립을 허가해주기로 방향을 잡은 것도 이 같은 애로사항을 이해하고 있기 때문이다. 기획재정부 고위관계자는 "높은 수준의 의술을 가지고 해외에서 부자 등을 상대로 돈을 벌어 그 수익을 국내 병원에 투자하면 그만큼 국내 의료산업 발전에도 도움이 된다"며 "정부가 인허가권상의 해석을 유연하게 해 해외 의료 자회사에 대해서는 영리활동을 할 수 있도록 하겠다"고 설명했다.

다만 산업계에서는 정부가 단순히 인허가권상의 재량권만을 활용하지 말고 아예 특별법을 제정해 해외 영리법인 자회사 설립의 법적 근거를 마련해야 한다는 목소리도 나온다. 하지만 이에 대해 야권의 반발이 클 것이어서 단기적으론 현실적인 대안이 되기 어렵다는 게 국회 안팎의 진단이다.