|

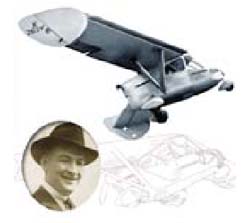

교통체증. 명절 때마다 겪는 연례행사다. 짜증을 달래가며 누구나 한번쯤은 떠올렸을 생각. ‘007처럼 하늘을 나는 차가 있다면 얼마나 좋을까.’ 평소에는 도로를 운행하다 급하면 비행기로 변신하는 ‘나는 자동차’의 역사는 90년을 헤아린다. 개척자는 워터맨(Waldo Waterman). 고교시절부터 수작업으로 비행기를 만들던 그는 라이트 형제와 경쟁하던 항공기 제작업자 글렌 커티스가 1911년 개발한 수륙양용 비행정을 보고 무릎을 쳤다. ‘보트와 결합한 비행기가 자동차와 합치지 못할 이유가 없다’는 생각에서 연구를 시작한 지 6년 만에 스물세 살의 젊은이는 1917년 첫 작품 ‘오토플레인(Autoplaneㆍ자동차 비행기)’을 선보였다. 오토플레인은 날지도 달리지도 못했지만 그는 꿈을 접지 않았다. 결실을 본 것은 1937년 2월21일. ‘애로바일(Arrowbile)’이 마침내 창공을 갈랐다. 첫 작품이 나온 지 20년 만이다. 자동차 부품을 모아 조립한 삼륜승용차에 착탈식 날개와 프로펠러를 붙인 애로바일은 차나 비행기가 아니라 ‘모터사이클’의 일종으로 형식승인을 받았지만 성능이 기대 이상으로 좋았다고 전해진다. 동체의 꼬리 부분이 없는 혁신적 설계에도 애로바일은 잘만 날았다. 문제는 가격. 당초 700달러로 잡았던 제조원가가 3,000달러를 넘었다. 헬리콥터의 등장으로 잠재고객 수요도 줄어들었다. 당시 제작된 몇몇 시제품은 박물관 구석을 지키고 있을 뿐이다. 하늘을 나는 자동차는 여전히 힘든 과제다. 첨단기술로도 차와 비행기의 결합은 실험제작 수준이다. 우리는 과연 하늘을 나는 차를 볼 수 있을까. 개발에 성공한다 해도 역시 가격이 문제다. 대당 가격이 최소한 4만~5만달러에 달한다.