|

지난해 10월 잠실 올림픽경기장에는 10만여명 영세가맹점주들이 운집했다. 대형 가마니가 설치됐고 신용카드를 불태우는 퍼포먼스가 진행됐다. 여야를 막론하고 유력한 정치인들이 어김없이 등장했다. 포퓰리즘의 폐해를 경고하는 목소리가 여기저기서 새어 나왔다.

그러나 금융 당국은 이러한 지적에 아랑곳하지 않았다. 정치권을 등에 업은 채 오히려 규제의 강도를 더해갔다. 업계는 산업 자체가 고사할 것이라며 항변했지만 돌아오지 않는 메아리에 그쳤다. 결국 카드업계는 곳간을 쥐어짜는 자구책을 마련했고 이는 규제의 역설로 작용하고 있다.

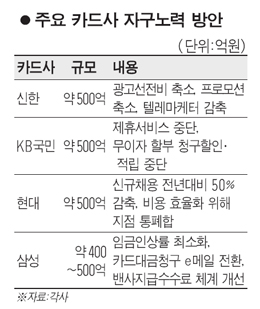

15일 금융 당국 및 여신업계에 따르면 은행계 카드사를 포함한 20개 카드사가 연 2,500억원 규모의 대규모 자구계획을 마련했다. 각 카드사들은 지난 8월 초부터 금융 당국에 자구안을 제출했고 최근 최종안이 확정됐다.

고단한 과정을 거쳐 자구책이 나왔지만 이를 바라보는 시선은 곱지만은 않다. 잇따른 규제가 업계를 갉아먹는 덫으로 변질된 탓이다.

쉽게 말해 영세가맹점에 부여한 혜택만큼 소비자 편익을 줄어들고 일자리는 줄어들게 됐다. 뜻하지 않은 '역의 풍선효과'가 발생하고 있는 셈이다.

이번 카드사 자구계획을 읽는 핵심 키워드는 '고용'이다. 카드사 자구노력의 초점은 인원감축과 신입채용 축소 등 인건비 절감에 맞춰져 있다. 카드업계에 따르면 오는 12월부터 새로운 가맹점 수수료 체계가 적용되면 연간 최대 1조원의 수익이 감소한다. 수익성을 맞춰야 하는 카드사들로서는 가장 손쉬운 비용절감 방안인 인력 구조조정을 선택할 수밖에 없다.

예컨대 KB국민카드는 올해 신규인력 자체를 채용하지 않기로 했고 현대카드는 지난해보다 50% 줄어든 40명만을 뽑기로 확정했다. 더욱 문제는 기존 인력의 구조조정이다. 카드사들은 노조의 반발이 우려돼 대놓고 말을 못할 뿐 희망퇴직이나 비정규직 감축은 피할 수 없을 것으로 내다봤다. 정부가 추진하고 있는 '일자리 늘리기'와 정면으로 배치되는 일이 벌어지고 있는 것이다.

대형카드사 기획담당 임원은 "카드산업은 전형적인 내수산업이라 전체 파이가 한정돼 있는데 플레이어는 넘쳐난다"며 "이런 상황에서 파이가 줄어드니 일단 인건비용부터 줄일 수밖에 없는 것"이라고 말했다.

카드업계는 인력 구조조정은 예견된 일이라고 입을 모은다. 금융 당국의 규제 일변도가 업계의 발전적 모색은 생략한 채 눈앞에 보이는 왜곡에 대해서만 메스를 들이댔기 때문이다. 예컨대 카드업계가 가맹점 수수료 인하를 결정하면서 그에 대한 보상책으로 제시했던 신규사업 진출 방안은 아무런 진척 없이 표류하고 있다.

전업계 카드사 임원은 "금융 당국은 카드사가 요구하면 신규사업도 허용한다는 입장이지만 이는 말장난에 불과한 것"이라며 "관련법 자체가 명시된 사업만 해야 한다고 규정해 놓았는데 어떤 창의적인 아이디어가 나올지 의문"이라고 말했다.

또 다른 카드사 임원은 "시계를 돌려보면 카드업계가 기형적인 구조로 변질된 데는 무분별한 카드사용을 용인했던 정부의 책임도 만만치 않다"면서 "정부의 카드사 규제는 자신의 책임은 망각한 전형적인 표리부동한 행태로 정부 스스로 규제가 정답이라는 틀을 깨야 한다"고 비판했다.