|

건설회사 가운데 부도위험이 높은 부실기업 비중이 12.9%, 즉 10곳 중 1곳을 넘는 것으로 나타났다. 이들의 부채규모는 약 13조원으로 이들이 부도를 낼 경우 금융권 전반에 미칠 영향은 9조원에 이르는 것으로 추정됐다.

한때 부동산 개발의 첨병으로 꼽혔던 시행사는 절반 이상이 자본잠식에 빠졌고 이들의 부채규모는 70조원을 웃도는 것으로 분석됐다.

내년 건설경기도 부진한 모습을 이어갈 것으로 예상되는 가운데 가뜩이나 한계상황에 몰린 건설업계에 대한 구조조정 압력은 더욱 높아질 것으로 전망된다.

한국개발연구원(KDI)이 21일 발표한 '건설 부문 재무안정성에 대한 평가와 시사점'에 따르면 상장기업과 외부감사를 받는 건설업체에 대한 스트레스테스트 결과 금융위기 이후 줄던 부실위험 건설업체가 최근 다시 증가세로 돌아섰다.

부실위험 기업은 ▦자본잠식 혹은 부채비율 500% 초과 ▦영업적자 혹은 이자보상비율 100%미만 ▦총부채에서 단기차입금이 차지하는 비중이 60% 초과 등 세 조건을 모두 만족하는 기업이다. 일반적으로 3년 연속 이자보상배율이 100% 미만이면 부실위험 기업으로 간주하는 것과 비교하면 상당히 보수적인 잣대를 들이댄 셈이다.

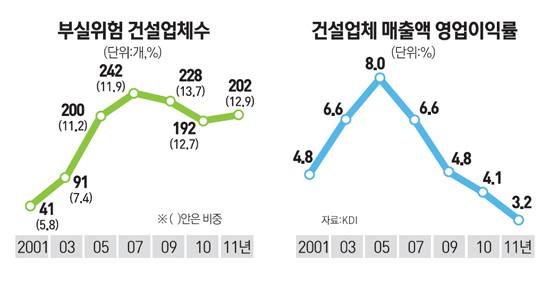

분석 결과 지난 2011년 현재 부실위험 기업은 202개로 전체 기업의 12.9%를 차지했다. 부실위험 기업은 2004년까지만 해도 10% 미만이었지만 2008년 글로벌 금융위기로 13.7%까지 치솟다가 2010년 12.7%까지 떨어진 후 지난해 다시 증가세로 돌아섰다.

부실위험 기업의 부채는 13조원으로 시행사가 72.3%(9조4,000억원)를 차지했다. 건설업 부도 후 채권회수율이 2001~2007년 평균 30%인 점을 감안하면 부실위험 기업이 쓰러질 경우 금융권에 미치는 영향은 약 9조원으로 예상됐다.

특히 시행사는 절반 이상이 자본잠식으로 부채비율이 400% 수준이고 부채규모는 무려 70조원을 넘어 부실 뇌관으로 지목됐다.

건설사들의 재무상황은 암울했다. 자산매각을 통해 부채비율을 2000년 448%에서 2011년 233.5%로 대폭 떨어뜨렸지만 총부채 대비 단기차입금은 오히려 20.2%에서 29.7%로 올라 빚의 질이 나빠졌다.

수익성은 떨어질 대로 떨어져 정상적인 영업활동으로는 이자도 못 낼 정도였다. 2005년 223.9%에 이르던 이자보상배율은 지난해 54.2%까지 급감했고 매출액영업이익률도 2005년 8.0%에서 지난해에는 3.2%로 쪼그라들었다.

김성태 KDI 거시금융정책연구부 연구위원은 "건설경기 부진이 지속되면서 재무안정성은 점차 악화될 것"이라며 "향후 국민경제에서 차지하는 비중도 하락할 가능성이 높아 강력한 구조조정이 불가피하다"고 진단했다.

KDI는 최근 정부의 취득세 감면으로 부동산 거래가 일시적으로 증가했지만 본격적인 정상화 과정으로 보기는 어렵다고 평가했다. 또 사회간접자본(SOC) 투자가 과거처럼 건설경기를 견인하기도 쉽지 않다고 지적했다. 김 연구위원은 "건설수요를 인위적으로 부양하는 정책은 가계부채 문제 등을 고려할 때 바람직하지 못하다"며 "프라이머리 채권담보부증권(P-CBO) 발행 확대 등을 통해 회생 가능성이 높은 기업만 선별적으로 지원하는 한편 중견기업의 해외수주를 위해 정부 차원의 수주지원제도를 강화해야 할 것"이라고 말했다.