|

시장이 요구했던 '깜짝 카드'는 없었다. 불과 일주일 전 "유럽을 위해 뭐든지 하겠다. 나를 믿어 달라"고 강조했던 마리오 드라기 유럽중앙은행(ECB) 총재는 2일(현지시간) 통화정책회의에서 "국채매입 프로그램을 재개할 수도 있다"는 정도로 대폭 물러섰다.

이와 관련해 전문가들 사이에서는 이탈리아 재무장관 시절 강도 높은 개혁을 추진해 '슈퍼 마리오'라는 별명을 얻었던 드라기 총재가 정작 ECB 내에서는 독일 중앙은행(분데스방크)과의 파워게임에서 밀린 게 아니냐는 분석을 내놓고 있다. 분데스방크는 ECB의 역할 확대에 줄기차게 반대 목소리를 내왔던 곳이다. 영국의 선물거래업체인 알파리의 크레이그 에를럼 애널리스트는 AP통신에 "ECB 안에서 누가 진짜 왕인지를 보여주는 결과"라고 지적했다.

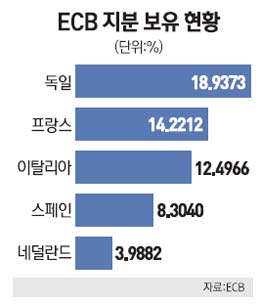

지난 1998년 6월 출범한 ECB는 형식상 주식회사와 비슷해 '최대 주주'인 독일의 입김이 가장 셀 수밖에 없다. 당시 유로존(유로화 사용 17개국) 중앙은행들은 각자의 국내총생산(GDP)과 인구에 비례해 일정액의 자본을 출자했는데 이를 지분으로 환산하면 독일 중앙은행이 18.9373%로 가장 큰 몫을 차지하고 있으며 프랑스(14.2212%), 이탈리아(12.4966%), 스페인(8.3040%)이 뒤를 잇는다. 독일이 다른 나라들보다 많은 투표권을 가진 것은 아니지만 목소리를 키우기에는 유리한 구조인 셈이다.

ECB의 최고 정책 결정기구인 집행이사회(executive board)에서도 사실상 독일의 영향력이 가장 크다. 집행이사회는 드라기 총재와 비토르 콘스탄시우 부총재를 포함해 총 6명으로 구성되는데 현재는 1자리가 공석으로 비어 있다.

공식적으로 매주 화요일마다 정례회의를 여는 집행이사회 5인의 면면을 살펴보면 겉으로는 쿼터 분배가 잘 이뤄진 것처럼 보인다. 드라기 총재와 콘스탄시우 부총재는 각각 이탈리아와 포르투갈 출신이며 베누아 퀘르 이사는 프랑스, 피터 프랫 이사는 벨기에, 외르크 아스문센 이사는 독일 출신이다.

그러나 프랫 이사의 경우 어머니가 독일인으로 독일에서 태어나 벨기에로 건너간 뒤 경력을 쌓은 인물로 친(親)독일계로 분류된다. 실제로 그는 유럽위기의 주요 고비 때마다 "ECB가 시장에 개입하는 것은 옳은 정책이 아니다"라는 톤의 발언을 내놨다. 또한 아스문센 이사는 독일 재무부에서 잔뼈가 굵은 인물로 재무부 재직 당시 볼프강 쇼이블레 독일 재무장관의 오른팔로 불리기도 했다. 결국 드라기 총재 입장에서 보면 이사회를 자신의 의지대로 주무르기 어려운 셈이다.

ECB 내의 파워게임은 사실 어제오늘의 일이 아니다. 독일 출신의 위르겐 스타크 전 ECB 집행이사는 지난해 기준금리 인하와 국채매입 정책에 거세게 반발하며 8년간의 임기를 채우지 않고 스스로 옷을 벗기도 했다.

독일의 반대를 누를 명분이 약한 것도 드라기 총재 입장에서는 부담이다. ECB는 공식적으로 제1목표를 물가안정에 두고 있으며 성장은 그 다음 순위다. 성장과 물가를 동시에 관리하는 미국 연방준비제도이사회(FRB)와는 성격이 약간 다른 셈이다.

독일 시사주간 슈피겔은 "내년 총선을 앞둔 앙겔라 메르켈 독일 총리가 물가상승 부담을 무릅쓰고 ECB의 역할 확대를 용인할 가능성이 낮다"고 이날 분석했다.