|

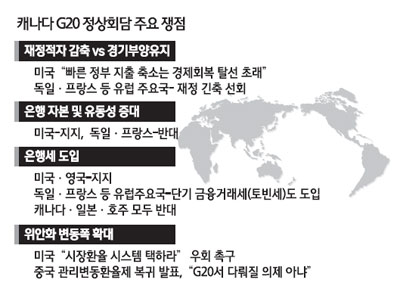

오는 26일부터 27일까지 이틀간 캐나다 토론토에서 개최될 주요 20개국(G20) 정상회담을 앞두고 재정 긴축 등 주요 이슈를 놓고 회원국의 불협화음이 불거지고 있다. 이에 따라 이번 회담에서 주요 이슈가 회원국간의 견해 차로 표류할 가능성이 큰 것으로 우려된다. G20 정상들은 런던 및 피츠버그 회담에서는 주요 안건에 대해 합의를 도출했지만 최근에는 나라마다 경제 회복 속도 등이 달라 통일된 목소리를 내기가 어려운 상황이다. 버락 오바마 미국 대통령은 지난 주말 G20 주요 정상들에게 서한을 보내 "글로벌 성장을 원활히 하고 세계 경제를 재조정(rebalancing)하기 위해 내수 진작 및 외환 변동성의 증대를 추구해야 한다"고 강조했다. 그러나 다른 나라의 입장은 다르다. 특히 유럽 국가들은 경기부양보다는 재정적자 감축이 우선이라는 입장이다. 독일ㆍ프랑스 등은 정부지출을 줄여 재정적자를 감축하는 것을 최우선 과제로 삼고 있다. 이들은 재정적자를 감축하는 것이 실추된 유로 신뢰도를 높이는 길이라 보고 앞다퉈 긴축 조치를 내놓고 있다. 반면 오바마 행정부는 "정부지출 감축속도를 높일 경우 세계경제가 회복 국면에서 탈선할 것"이라고 주장한다. 이는 유럽과는 달리 아직 '중간선거'를 앞두고 있는 상황이라 경기부양 기조를 유지해야 할 필요성이 높기 때문으로 풀이된다. 또한 금융위기의 '주범'인 미국과 영국이 대형은행에 은행세를 부과하자는 규제방안을 내놓은 반면 유럽연합(EU)은 한 발 더 나아가 단기성 외환거래에 세금을 부과하는 '토빈세'까지 도입하자는 입장이다. 반면 캐나다ㆍ일본ㆍ호주는 은행세 도입 자체에 강력히 반대하고 있다. 이밖에 독일과 프랑스는 미국이 주도하는 대형 은행의 자기자본ㆍ유동성 확충방안(바젤 III 협약)에 대해서도 반대 목소리를 내고 있다. 불과 정상회담을 일주일 남겨둔 시점에서 회원국들이 주요 의제에 대한 견해차를좀처럼 좁히지 못하고 있는 셈이다. 뉴욕타임스(NTY)는 "경제회복 속도의 차이가 뚜렷해지면 응집력을 유지하는 게 더욱 힘들어질 것"이라며 "G20은 이번 회담에서 강한 결속력을 보여줘야 한다"고 지적했다. 이처럼 견해 차이를 좁히지 못하는 것은 회원국에 따라 정도의 차이는 있지만 경제가 어느 정도 회복된 상황이라 자국의 이익보호에 전력하는 것이 더 바람직하다는 판단 때문으로 해석된다. 중국 등 신흥국들은 빠른 경제회복을 보이고 있고, 미국도 완만한 성장세를 유지하고 있다. 반면 유럽의 경우 경제 회복세가 미미한 수준이다. NYT는 "유럽의 입장은 독일 등 주요국들의 상황이 이미 긴박한 수준을 지났음을 드러낸다"고 평했다. 그러나 유럽재정위기 국면에서 안전자산 선호자금 등이 몰려들며 재미를 본 미국은 이 같은 국면이 더 유지되기를 바라는 '속내'도 갖고 있다는 것이다.