|

관료들은 좀처럼 자리를 쉽게 내놓지 않는다. 자리가 곧 권력이라는 것을 아는 까닭이다.

그래서 관료들은 민간에 열린 개방직자리를 차지하고 퇴직 이후에는 협회나 산하기관 등으로 낙하산을 펼친다. 66년간 이어진 공직사회의 암묵적인 '자리 카르텔'과 '품앗이 문화' 탓에 가능했다.

자리 독식은 그러나 비효율과 부패를 낳았다. 역대 정부가 '관료사회'를 개혁하기 위해 꺼낸 카드 가운데 하나가 민간전문가를 채용하는 것이었다. 경쟁을 시키고 독식을 막겠다는 것이었는데 성적표는 신통치 않다.

1999년 처음 도입된 '개방형 공직자 제도'는 노무현 정부를 거치면서 안착하는 듯싶었다. 2000년 외부임용률이 16.9%에 그쳤지만 2007년에는 56.1%로 치솟았다. 220개의 개방형직위 가운데 196개가 충원됐는데 당시 민간 전문가들이 차지한 자리는 110개에 달했다. 공교롭게도 2007년은 개방형직위의 자리나 비율 모두가 정점이었다. 이명박 정부 들어서는 민간의 비율이 다시 50%가 깨지더니 30% 후반대로 낮아졌다.

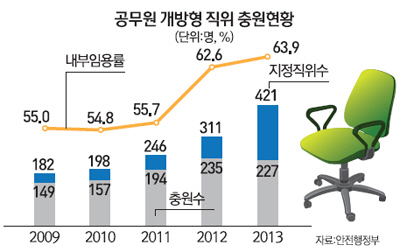

박근혜 정부라고 달랐을까. 박근혜 정부는 지난해 민간에 개방하는 자리를 기존 311개에서 421개로 넓혔다. '경쟁과 효율'을 명분으로 외형을 더욱 확장한 것인데 자리만 넓히는 것으로 끝났다. 2012년 민간전문가는 88곳의 자리에 앉았지만 2013년에는 82곳에 그쳤다. 자연스럽게 민간 임용 비율은 36.1%에 불과했다. 빈 자리는 공무원들이 차지했다. 2007년 개방형직위에 대한 공무원 임용 비율은 43.9%에 불과했지만 지난해는 63.9%로 높아졌다.

정부의 한 관계자는 "민간 대비 낮은 보수와 신분 보장 등의 문제로 수혈이 여의치 않았다"고 설명했다. 민간전문가들이 정부에서 일할 메리트가 작아 지원을 하지 않는다는 것이다.

꼭 그럴까. 국장급 이상의 고위공직자(1~3급)만 대상으로 한 결과는 더욱 심각하다. 서울경제신문이 기획재정부·산업통상자원부·국토교통부·공정거래위원회·농림축산식품부 등 주요 경제부처 다섯 곳을 대상으로 분석한 결과 고위공무원단(고공단·1~3급) 개방형 직위 22개 중 비(非)공무원 출신 외부전문가가 차지한 직위는 3개로 13%에 불과했다. 고위공무원들의 인사 적체가 심각한 상황에서 민간에 자리를 양보할 수 없다는 '현실'이 그대로 작용하고 있는 셈이다. 한 퇴직 관료는 "박근혜 정부 들어 인사 적체가 심각한 상황이라 민간전문가들이 고위직에 들어가기는 쉽지 않다"면서 "설령 외부인사가 수혈돼도 공직사회의 견제 탓에 조직을 장악하고 능력을 펼치기는 어려울 것"이라고 말했다. 성공사례를 만들 수 없다는 공직사회의 절박함(?)이 개방형직위제의 실패로 이어지고 있다는 얘기다.

공직사회 내부에서는 '견제'를 통해 민간전문가들의 진입과 활약을 막는 관료들은 퇴직 이후에는 선배와 후배가 '품앗이'를 통해 자리를 보전해준다. 선배 퇴직관료들의 낙하산 취직을 후배들이 돕는다. 경제부처의 한 관계자는 "어쩔 수 없는 것 아니냐"면서 "퇴직 선배가 갈 자리를 다른 곳에 뺏길 경우 후배인 우리들이 퇴직해 갈 곳이 줄어든다는 얘기와 같다. 후배들이 알아서 자리를 마련해주는 게 전통"이라고 말했다. 역대 정부가 낙하산을 없애기 위해 각종 제도를 도입해도 갖은 편법으로 빠져나가는 것도 이 같은 '품앗이' 문화 때문에 가능했다.

경제부처 산하의 한 협회 관계자도 "퇴직공직자의 취업을 제한하는 규정 등을 만들어도 허점은 항상 있다"면서 "낙하산을 막는 법이 만들어져도 그것을 피할 편법은 법을 만드는 관료들이기 때문에 더욱 진화시킨다"고 말했다. /특별취재팀