|

|

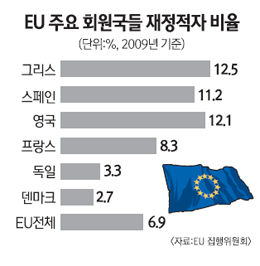

장-클로드 트리셰 유럽중앙은행(ECB) 총재가 재정적자 기준을 맞추지 못한 유로존(유로화 사용 16개국) 회원국들에 대해 한시적으로 의사결정 과정에서 배제할 수 있다고 경고했다. ECB는 그간 회원국들에게 재정적자 축소를 끊임없이 강조했지만 이 같은 강력한 제재의 가능성을 표명한 것은 처음이다. 유럽연합(EU) 회원국의 정상들은 이르면 다음달 중 정상회의를 소집, 재정개혁 문제를 논의한 뒤 관련 제재 규정에 대한 합의점을 모색할 예정이다. 그러나 미국이 최근 경기둔화의 심화로 재정투입 등을 통한 경기부양 기조로 돌아선 가운데 실질적 제재까지 동원하려는 유럽연합(EU)의 강제적 재정긴축 강화 방침이 얼마나 힘을 받을 지는 의문시된다. 특히 이러한 제재를 위해서는 모든 회원국들의 승인이 필요한 EU 헌법(리스본 조약)의 개정이 뒤따라야 하기 때문에 현실을 무시한 제안이라는 비판이 나온다. 트리셰 총재는 10일자 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 "EU의 재정규정을 지키지 못하는 회원국들에는 (정상회의ㆍ재무장관회의 등에서의) 투표권 행사를 일시적으로 금지하는 방안을 검토하고 있다"며 "유로존이 앞으로 그리스 발 재정위기를 다시 겪지 않도록 정책을 집행하는데 필요한 '근본적인 개선책'(quantum leap)의 일환"이라고 말했다. 트리셰 총재는 그러나 일각에서 주장하는 재정위기 회원국들에 대한 유로존 추방 방안에 대해서는 반대의사를 분명히 했다. 앞서 그는 지난달 전세계 중앙은행 총재 연찬회에서 "각국이 공공부채를 줄이지 못하면 일본의 '잃어버린 10년'을 겪을 수 있다"고 주장하기도 했다. 트리셰 총재가 언급한 EU 재정규정은 회원국들의 재정적자 규모(국내총생산(GDP)의 3% 이하)와 정부부채 규모(60% 이하)를 규정한 '안정 및 성장에 관한 협약'을 뜻한다. EU는 모든 회원국들이 이 협약을 준수하도록 권고하지만, 위반 시에 제재를 가할 제도적 장치는 마련하지 못한 상태다. 이 때문에 사실상 허울에 불과한 이 협약에 실질적인 제재규정을 포함시켜야 한다는 주장이 설득력을 얻어왔다. 특히 이번 발언은 EU의 재정개혁법안이 공식 발표되기를 앞두고 나온 것이다. FT는 "EU가 재정개혁법안에서 어떤 점을 중요시하는지 그의 발언이 드러낸다"고 분석했다. 실제 EU는 회원국들에게 재정 건정성의 강화를 목표로 개입의 폭을 차츰 넓히고 있다. EU는 지난 7일 재무장관회의에서 한 회원국의 예산안을 집행위원회와 동료 회원국이 6개월 전에 미리 점검하는 이른바 '유럽학기'제도의 도입을 최종 합의했다. EU 회원국들은 '안정과 성장에 관한 협약'을 개정해 이 제도를 포함시키기로 했다. FT는 그러나 "트리셰 총재의 이번 제안은 논란이 되고 있다"며 "회원국들과 충돌을 빚을 것"이라고 지적했다. 현재 재정상태를 감안하면 투표권 박탈문제에서 자유로운 회원국들이 별로 없기 때문이다. EU 집행위원회의 자료에 따르면 지난 2009년 현재 재정적자가 GDP의 3% 이하인 회원국들은 덴마크, 핀란드, 스웨덴 등 단 6개국에 불과하다. 특히 유로존의 쌍두마차인 독일과 프랑스의 재정적자 비율은 각각 3.3%와 8%이다. 27개 전체 회원국들의 평균 재정적자 비율은 6.9%에 달한다. 유로존은 이러한 현실을 반영해 회원국들이 일정기간을 거치면서 재정적자 비율을 낮추도록 규정할 것으로 예상되지만, 글로벌 경제회복의 부진으로 경기부양의 필요성이 커지면서 이 또한 쉽지는 않을 것으로 보인다. 실제 ECB는 지난 2일 추가적인 유동성 공급을 위해 금융권에 대한 긴급대출 프로그램의 시행 기간을 내년까지 연장하기로 했다.