|

|

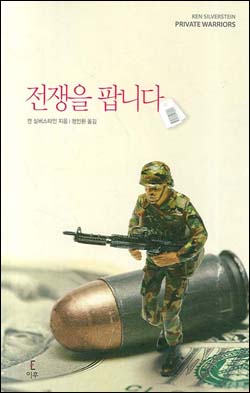

이윤 쫓는 민간 전쟁업자들 전쟁을 팝니다더글러스 다우드 외 지음, 필맥 펴냄국가·정치권력 아닌 '시장의 수요'로 발생 가능무기 거래상·군수업체등 유착 구조 파헤쳐 권홍우 편집위원 hongw@sed.co.kr 전쟁이 파괴와 절망을 낳는다고? 천만의 말씀이다. 그들에게 전쟁은 노다지다. 전쟁터는 거대한 시장이고 전투에 동원되는 사람은 상품일 뿐이다. 그들은 누구일까. 강경파 정치인ㆍ관료 ▦무기거래상 ▦민간군사ㆍ경호업체 ▦군수업체(생산업자) ▦민간 군사전문가와 일부 언론인들이다. 정치인과 관리를 빼면 하나같이 민간인이다. 전쟁 자체도 민간화하고 있다. 미군의 이라크 전쟁은 ‘유사 이래 민영화 비율이 가장 높은 전쟁’이다. 전쟁에서 민간이 차지하는 비중이 높아지고 있다는 사실은 국가간 갈등이나 분쟁이 심각하지 않아도 ‘시장의 수요’에 의해 전쟁이 발생 가능하다는 점을 말해준다. 더 큰 문제는 민간 주도의 전쟁이 구조적으로 자리잡아가고 있다는 점이다. 미국으로 하여금 ‘방어적 군비 마련에 나서게 강요한 악의 제국 소련’이 해체되고 난 뒤에도 왜 미국의 국방예산은 줄지 않고 오히려 늘어났을까. 냉전과 미소 군비경쟁 종식으로 1,500억 달러 수준으로 떨어질 것으로 예상됐던 미국의 연간 국방비는 4,000억 달러선을 넘어섰다. 천문학적인 군사비 속에서 전쟁업자들은 호황을 구가하고 있다. 경제를 중시하는 정권이 들어서도 결과는 마찬가지다. 소련과의 경쟁, 이라크 침공(1차 걸프전)을 강행한 레이건ㆍ부시(아버지) 대통령과 달리 군비축소를 선거공약을 내세우며 ‘문제는 경제야(It’s economy)’라는 선거 캠페인으로 백악관에 입성했던 빌 클린턴 대통령도 국방비 증액이라는 길을 걸었다. 네트워크로 뭉쳐진 긴장 선호 세력의 끈질긴 공세 탓이다. 미국의 주요 연구소에 포진한 군사전문가들이 강경한 논리를 펼치면 언론이 이를 확대재생산하고 공화당은 물론 민주당내 매파(Hawk) 정치인들이 정치적 이슈로 만들어 결국은 정책으로 결정되는 구조다. 과정마다 군수업체의 막대한 로비자금이 들어간다. 신간 ‘전쟁을 팝니다(원제 Private Warriors)’에서 저자 켄 실버스타인은 국가나 정치권력이 아니라 민간의 수요에 의해 발생하는 긴장과 전쟁, 그에 따른 비효율과 낭비를 파헤치고 있다. 나치 출신으로 동구권의 무기를 빼돌려 남미, 아프가니스탄에 공급해 ‘미국의 안보자산’으로 불렸던 글라트ㆍ메르틴스 등 무기거래상들의 행태도 흥미롭다. 톱니바퀴처럼 돌아가는 민간 전쟁광들의 촉수는 끝이 없다. 한반도 역시 예외가 아니다. 본문의 한 대목. ‘주요 도시에 급작스런 포격을 가함으로써 민간인들의 혼란과 불안을 야기한다’. 서울에 대한 최대 위협이라는 북한 장거리 포 얘기 같지만 그게 아니다. 미국 민간업자들이 초장거리포 개발을 추진하는 이유다. 지구촌의 평화가 피 빛 이윤을 쫓는 전쟁업자들의 계산기 속으로 빨려 들어가고 있다. 328쪽, 1만4,800원. 입력시간 : 2007/02/23 17:01