|

|

|

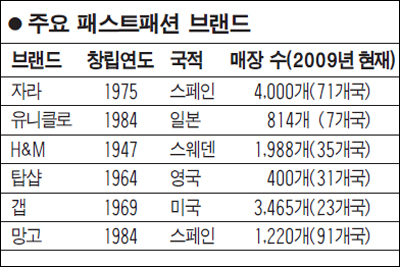

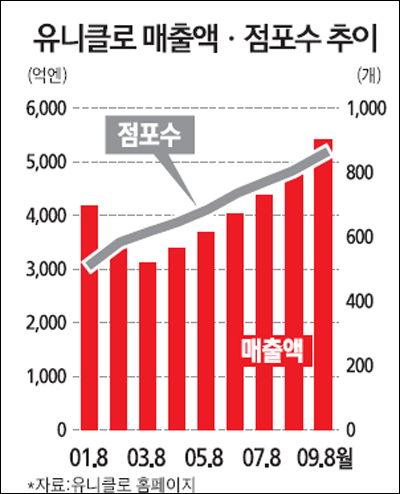

1950년 스페인 갈라시아 지방의 라 코루냐. 14살의 한 소년이 양복점 배달원으로 취직했다. 소년은 철도노동자인 아버지와 하녀인 어머니 사이에 태어난 탓에 교육을 받기보다 돈을 버는 게 급선무였다. 하지만 소년은 또래 아이들과 달리 주어진 일에 만족하지 않았다. 양복점 몇 군데를 거치면서 원단이 옷으로 만들어져 소비자에게 도착하기까지 유통구조를 파악했고, 그 과정에서 얼마나 비용이 붙는지 조사했다. 그는 부유하지 않은 사람들도 좋은 옷을 입게 할 수 있다는 확신을 얻었고, 1963년 27세가 되자 처음으로 자신의 가게를 열고 바르셀로나에서 싸게 사들인 좋은 원단으로 저렴한 가격의 옷을 만들기 시작했다. 작업실은 자신의 집 거실이었다. 이 소년의 이름은 아만시오 오르테가. ■ 영세상인에서 세계적 패션기업으로 그는 현재 패스트패션 브랜드의 최고봉인 자라(ZARA)를 이끌고 있다. 그는 1975년에 첫 자라 매장을 열었고, 1985년 자라의 지주회사인 인디텍스를 설립했다. 1989년에는 자라 매장이 백여 개로 늘었다. 2008년에는 미국의 갭(GAP)을 제치고 세계 최대 의류업체로 떠올랐다. 현재 71개국에 진출한 자라의 매장 수는 4,000개 이상이며, 총매출은 123억 달러 (약 14조3,000억원) 에 달한다. 오르테가는 2009년 포브스가 선정한 세계 부호 중 10위다. 자라 뿐 아니라 스웨덴의 H&M, 일본의 유니클로 등 세계 의류시장을 휩쓸고 있는 대부분의'패스트패션' 브랜드는 영세상인의 조그만 의류점으로부터 시작했다. 유니클로로 유명한 '패스트리테일링'의 야나이 다다시(柳井正) 회장은 뒤늦게 패스트패션 업계로 뛰어들었다. 지금은 일본을 포함해 총 7개국에서 814개의 매장을 거느리고 있지만, 지난 1984년 히로시마에서 1호점을 낸 후 도쿄에 진출한 건 1998년이 다 되어서였다. H&M의 창업자 얼링 페르손(1917~2002)은 미국 뉴욕을 방문해 풍요롭기 그지 없는 메이시백화점 등을 둘러본 후 스웨덴에도 쾌적하면서 편리한 의류 매장을 열어야겠다고 결심, 1947년 첫 H&M 매장을 열었다. 페르손은 패션 자체에는 별 관심이 없었지만, 유통에는 훤했다. 시작이 미약했던 만큼, 지금 이들이 거둔 성공은 눈부시다. 이들은 '스피드'와 '베이직'을 모토로 삼았다. ■ 품질은 기본, 스피드도 기본 자라의 경우'신속'을 철칙으로 삼았다. 자라는 매주 한번씩 새로운 제품으로 매장을 채웠다. 300명이 넘는 디자이너들이 유행하는 아이템을 재빨리 캐치한다. 디자인부터 매장 진열까지 걸리는 기간은 2주에 불과해 매년 1만2,000여종의 새 제품을 내놓는다. 여타 의류브랜드가 6개월에 한 번씩 신제품을 내놓는 것과는 비교할 수 없는 속도다. 전세계 각 매장의 매니저들은 어떤 제품이 잘 팔렸고 안 팔렸는지를 매일 체크해 곧바로 스페인본사에 전송하고, 본사는 이를 새 제품 디자인에 반영한다. 이 때문에 재고관리에 들어가는 비용이 거의 없다시피 하게 됐다. 자라 초기에만 해도 투자은행가들은 이 같은 사업모델이 "이윤을 낼 수 없다"며 고개를 저었지만, 지금은 경쟁사들의 귀감이 되고 있다. 다품종 소량생산으로 인기제품은 금방 동이 나다 보니 소비자들도 눈에 띄는 옷은 즉시 구입한다. 많은 물량을 한꺼번에 생산할 필요가 없는 탓에 갖춰놔야 할 자본 규모도 적다. 지난 2003년 유럽에 유례없이 따뜻한 가을날씨가 계속됐을 때처럼 손해를 보더라도 잠시 뿐이다. 루이비통 모회사인 LVMH의 대니얼 피에트 패션디렉터는 "자라는 전세계에서 가장 혁신적이고도 압도적인 유통기업"이라고 칭찬했다. 자라는 트렌드를 예측하고 창조해내는 대신 이미 유행하는 트렌드를 신속히 따라잡는 데 비중을 뒀다. 또 디자인부터 제작, 유통을 담당하는 자회사를 인디텍스 산하에 설립, 모든 과정을 직접 맡아 중간 비용을 줄였다. 광고료로는 총수익의 겨우 3.5%만 지출하고 목 좋은 곳에 새 매장을 여는 데 투자했다. 공장도 창립 초기부터 유럽에 둬 운송비와 시간낭비를 줄였다. 제3세계 국가에서 공장을 운영할 경우 제기될 수 있는'빈민들의 노동력을 착취한다'는 비판도 피했다. H&M과 영국의 탑샵(Topshop)은 각각 지난 1980년대와 2007년 이 같은 이유로 여론의 뭇매를 맞은 바 있다. ■'베이직'으로 승부한다 유니클로와 내년 봄 우리나라에 들어올 예정인 H&M은 '베이직(Basic)'의 중요성을 잊지 않는다. 유니클로는 자라나 탑샵, 미국의 포에버21처럼 유행을 좇는 방식을 택하지 않았다. 대신 남녀노소 누구나 입는 기본형의 티셔츠, 니트, 청바지 등을 생필품처럼 고를 수 있도록 매장에 쌓아뒀다. 품질은 가격대비 최고급이라는 소리를 들을 만큼 끌어올렸다. 여기에 보온능력이 뛰어난 플리스나 히트텍, 여성의 편의에 맞춘 브라탑 등 아이디어상품을 내놔 실용성을 더했다. H&M의 경우 디자인부터 매장진열까지 9개월이 걸린다. 유니클로만큼은 아니지만 자라보다 기본 아이템 비중이 높아 전체 상품 중 4분의 1만이 패스트패션 아이템이다. 대신 인건비가 저렴한 아시아 공장을 아웃소싱 기지로 적극 활용하며, 슈퍼스타ㆍ인기 디자이너와의 꾸준한 협업(Collaborlation)을 통해 끊임없이 소비자들의 눈을 사로잡는다. 2007년 미국의 팝스타 마돈나, 영국의 팝가수 카일리미노그와 손을 잡은 게 대표적인 사례다. 샤넬의 수석디자이너 칼 라거펠트, 스텔라 맥카트니 등과 협업했던 H&M은 최근 두 달 사이에만 지미 추, 소니아 리키엘과 함께 만든 제품을 선보였다. 현재 H&M은 35개국에 1,988개의 매장을 운영중이다. 패스트패션 브랜드들은 불황에도 비교적 강한 면모를 보였다. 자라는 지난 3ㆍ4분기 순익이 전년보다 4.3% 올라 전문가들의 예상을 웃돌았다. 올해 1월~10월 사이 아시아에만 90개의 점포를 신규개장하는 등 전체 매출의 30% 이상을 차지하는 이머징마켓에서 적극적으로 확장정책을 펼친 덕이 컸다는 분석이다. 자라는 내년에 인도진출도 단행해 기대를 모으고 있다. H&M은 새 매장이 열릴 때마다, 협업제품이 출시될 때마다 새벽부터 매장 앞에 줄을 서는 일본 팬들을 늘려가고 있다. 대규모 아울렛을 여는 등 이미 일본에 50여개의 매장을 갖고 있는 자라를 맹추격 중이다. 기본적인 아이템 비중이 높은 만큼 불황에 가장 강했던 유니클로는 2020년까지 매출 5조엔 달성을 목표로 해외진출에 가속도를 붙여가고 있다.