|

|

|

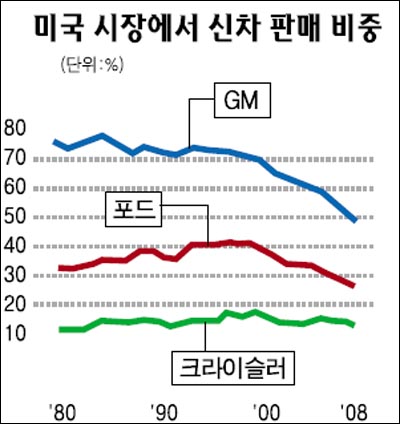

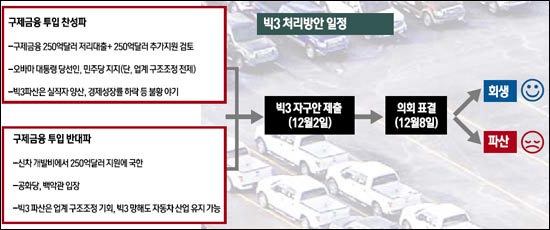

자동차 왕국 미국이 무너지는가. 미국 자동차회사에 대한 공적자금 투입 여부를 결정하는 의회 표결이 다음달 8일로 연기되고 GM이사회가 파산보호 신청을 검토한 것으로 알려지면서 100년 역사의 미국 자동차 회사들의 파산 위기감이 고조되고 있다. 일부에서는 GMㆍ포드ㆍ크라이슬러 등 미국 자동차의 '빅3'가 파산하면 부품회사들의 연쇄적인 몰락은 물론, 경제 전반에 300만명 이상이 실업자가 나오게 될 것이란 전망을 내놓고 있다. 하지만 또 다른 입장에서는 미국 자동차 산업의 파산이 한국, 일본, 유럽 등 외국계 회사들로 대체되면서 기존의 대형ㆍ저연비의 낡은 자동차가 사라지고 훨씬 효율적이고 친환경적인 자동차 개발의 계기가 될 수 있을 것이란 전망을 내놓기도 한다. CNN머니는 최근 분석기사를 통해 빅3가 결국 파산 운명을 맞게 된다면 미국 경제는 걷잡을 수 없는 불황의 늪으로 빠질 가능성이 있다고 경고했다. 지난 9월 투자은행 리먼브러더스의 파산 이후 금융시장의 혼란을 예로 들면서 빅3의 파산을 가벼이 생각해서는 안 된다는 것이다. 당시 미 정부는 금융기관의 도덕적 해이를 우려해 리먼의 파산을 방치했지만, 그 결과 글로벌 주식 시장은 폭락하고 각국 자금시장은 마비되는 등 세계 금융시장이 일대 공황상태에 빠졌었다. 컬럼비아대학의 제프리 삭스 교수는 "자동차 업체의 도산이 장기적으로 미국 경제에 득이 될 것으로 보는 사람들은 리먼 사례를 곱씹어 봐야 할 것"이라고 지적했다. 일단 자동차 업계의 파산은 실직자를 양산 할 수밖에 없다. 자동차 리서치센터(CAR)는 GM이 부도가 나면 부품업체 직원, 자동차 딜러 등을 포함해 250만명 가량이 최초 1년 동안 일자리를 잃게 될 것이라고 분석했다. 빅3의 직접적인 고용 인력이 24만명인 점을 감안하면 거의 10배 인력이 실직자 신세로 전락하는 셈이다. GM은 미국에서만 2,100여개 업체로부터 연간 310억달러의 부품을 구매하고 있는데, GM이 파산할 경우 부품업체도 쓰러질 수 밖에 없게 된다. 특히 미국 내 완성차 업체들은 부품 업체들을 공유하고 있어 부품업체가 쓰러지면 다른 완성차 업체의 타격도 불가피하다. 현재 미국 국내총생산(GDP)의 4%를 차지하는 자동차 산업의 파산은 경제 전반에도 악영향을 줄 수 밖에 없다. 스탠더드앤푸어스(S&P)의 분석에 따르면 GM과 크라이슬러가 파산할 경우 연간 백만대의 자동차가 미국 시장으로 추가 수입돼야 한다. 이는 국내총생산(GDP)의 0.2%에 해당하는 250억달러가 해외로 빠져 나가는 것을 뜻한다. 자동차 산업의 붕괴로 실업자가 양산되면서 주택 가격이 추가 하락하고, 은행들 역시 부실의 폭이 커지는 등의 부작용도 발생할 수 있다. 이런 점을 잘 알고 있는 GM의 릭 왜고너 회장도 지난 18일 미 상원 청문회에서 자동차 업체 지원의 불가피성을 강력 촉구했다. 그는 "미국 자동차업계가 도산하면 1년내 300만명이 실업자 신세로 전락하고, 향후 3년동안 개인소득은 1,500억 달러, 정부의 세수는 1,560억달러 감소한다"고 주장했다. 하지만 그의 이런 주장은 반대파들의 즉각적인 비난을 불러 왔다. 회사가 어려움에도 3,000만달러의 연봉을 받고 의회 청문회에도 자가용 비행기를 몰고 오는 빅3 경영진들은 아직 정신을 못 차리고 있다는 비판이다. 공화당 의원들과 백악관의 부시 행정부도 빅3 경영진들의 이런 주장은 전형적인 대마불사(too big to fail) 망령에 다름 아니다고 반박했다. 구제금융 반대파들은 미국 자동차 업체들이 정부에 손을 벌리기 이전에 비효율적인 생산 시스템을 개선하고 기존의 '퍼주기식 노사합의'를 개혁할 새로운 자력갱생의 의지가 우선 필요하다고 강조하고 있다. 전미자동차노조(UAW) 소속인 빅3 종업원들은 실직하더라도 재취업 때까지 급여를 그대로 받고 퇴직자는 그 가족들까지 의료보험을 장기 지급받는 등 막대한 부담을 회사측에 안기고 있다. 뉴욕타임스(NYT)는 최근 "호황일 때 자동차사들은 고연비 차량 개발을 게을리 하고 미 의회에 로비를 통해 연비향상 법안의 통과를 막는데 주력했다"면서 "그런 업체들이 스스로 책임을 지기는커녕 돈을 안주면 파산한다고 전체 미국인을 상대로 협박하고 있다"고 강력 비판했다. 구제금융을 반대하는 입장에서는 설령 250억달러의 구제금융을 지원하더라도 미 자동차 3사가 회생하리란 보장이 없다는 점도 거론한다. 워낙 부실 규모가 커서 이런 정도의 자금 지원은 '밑터진 독에 물 붇기'에 불과하고 시한부 목숨만 연장하는 꼴이 될 것이라는 주장이다. 일부에서는 현재 논의중인 금액의 10배정도는 투입돼야 빅3가 간신히 회생할 수 있으리란 전망을 내놓고 있다. 반대파들은 또 자동차 산업은 은행과 달리 다른 업종에 파급력이 적고 빅3가 망해도 자동차 산업은 유지되는 만큼 시장 논리에 맡기라고 주장하기도 한다. 빅3가 파산하는 것이 미국 자동차 산업에 시급한 구조조정을 이뤄내는 지름길이라는 논리다. 최근에는 미국 정부의 빅3 지원이 국제 통상분쟁으로 비화되고, 유럽 등 각국의 보호무역주의의 부활을 불러올 수 있다는 우려까지 나오고 있다. 미국 자동차업체들에 대한 정부의 최종 지원 여부는 다음달 2일 나올 빅3의 자구책 내용과 강도에 따라 결정될 전망이다. 스스로 살을 도려내고 뼈를 깍는 자구책이 나오면 부정적으로 흐르고 있는 시중 여론을 반전시킴으로써 회생의 기회를 찾을 수 있지만, 그렇지 않을 경우 빅3의 파산은 기정사실화 된다. 미 의회도 사안의 중요성을 감안해 상당한 수준의 자구책만 나오면 막판에 지원 법안을 통과시킬 가능성이 높다는 것이 전문가들의 분석이다. 실제 지난 1979년 지미 카터 행정부는 크라이슬러의 부도를 막아주면서 회사측에 강도 높은 구조조정 방안을 관철시킨 바 있다. 이와 관련, 뉴스위크는 "빅3의 국민경제적 위상으로 봐서 구제금융은 불가피한 선택"이라면서도 "다만 도덕적 해이나 대마불사의 전철을 되밟지 않도록 자동차 업계에 대한 혹독한 구조조정이 전제돼야 한다"고 강조했다.