|

|

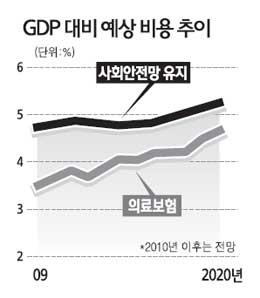

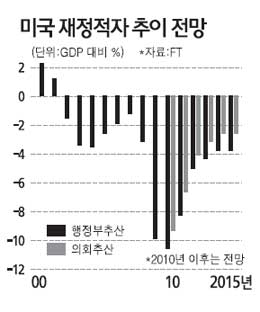

정부 재정적자에 대한 우려는 유럽을 넘어 대서양 건너 미국에서도 현실화되고 있다. 버락 오바마 미국 대통령은 27일(현지시간) 초당파적 재정적자대책위원회인 '국가재정책임ㆍ개혁위원회(NCFRR)'의 첫 회의가 끝난 후 "연방정부의 재정적자 감축을 위해 모든 가능한 방안을 검토해야만 할 시점"이라며 세금인상이나 사회보장비 지출 삭감을 배제하지 않겠다는 의지를 간접적으로 드러냈다. 벤 버냉키 미국 연방준비제도이사회(FRB) 의장도 이날 위원회 연설을 통해 "재정적자를 줄이지 못하면 금리 인상이 뒤따라 부동산 구입 및 부채상환 비용이 늘게 되며 장기적으로는 경제활동의 위축과 함께 고용 감축이 초래된다"고 우려했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미국의 향후 5년간 재정적자는 총 5조1,000억 달러에 달할 전망이다. 이미 2009년 회계연도의 예산 적자는 1조4,000억 달러로 국내총생산(GDP)의 9.9%에 달해 제2차 세계대전 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 2010년 회계연도 적자 규모는 1조6,000억 달러로 더 치솟으며 GDP의 10%를 넘길 것이라는 게 미 행정부의 추산이다. 이는 파이낸셜타임스(FT)가 추산한 유로존(6.9%)ㆍ유럽연합(7.5%)ㆍ일본(8.9%)의 올 GDP 대비 재정적자 전망보다 상당히 높은 수치다. 이미 미 연방정부의 국가 채무는 12조 달러를 넘어섰으며, 향후 10년내 금융위기 직전의 2배 수준인 GDP의 90% 이상에 달할 것이라는 분석도 나오고 있다. 미국의 재정적자는 경기침체 이후 부양책과 실업수당 등 각종 사회보장정책이 집행되며 천문학적으로 불어났다. 재정 적자가 증가하면 국채 투자자들이 미국의 재정운용 계획에 자신감을 잃게 돼 국채 금리가 상승, 연방정부의 대출 비용이 증가해 경제 성장 역시 둔화될 수 밖에 없다. 치솟는 재정적자에 비해 미국의 대응이 너무 허술하다는 지적이 끊이지 않고 있다. 오바마 대통령이 당파를 초월한 재정적자 대책위(민주당ㆍ공화당 소속 전문가 18명으로 구성ㆍ중간선거이후인 12월 1일까지 재정적자 해소 방안 권고안 제출)를 가동시켰다. 위원회는 미국의 재정적자가 2015년까지 미 GDP의 3%선인 5,500억 달러 이상이 되지 않도록 하는 게 목표인데 이는 재정적자를 현재 수준에서 1/3 이하로 급격히 낮춰야 한다는 뜻이다. AP통신은 "미국의 재정적자가 향후 10년 동안 GDP의 4% 이하로 내려가기는 힘들 것"이라며 "금리 인상 압력으로 사적 투자가 줄어들어 미국인의 중장기적인 삶의 질이 저하될 우려에 처했다"고 지적했다. '중간선거 이후'로 제출시점을 잡은 것도 적절하지 못하다는 지적이다. FT는 "재정 위기가 도래하기 전까지 채무 위기의 심각성을 시사해줄 만한 포인트가 없는 반면 미국의 감속 계획은 시급한 현실과는 너무 동떨어져있다"며 "치솟는 재정 적자에 속도 조정이 가해지기 전에 경제가 파열음을 낼 가능성도 배제할 수 없다"고 지적했다.