|

|

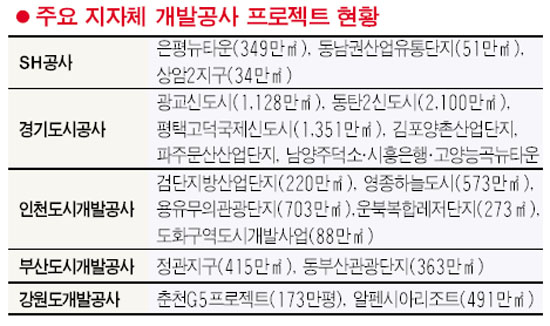

서울시 산하 SH공사와 경기도의 경기도시공사의 연간 예산규모는 수조원대에 이른다. 웬만한 대형 건설업체 못지않다. 대한주택공사와 한국토지공사라는 두 공룡 외에도 이들 대규모 지방 개발공사들은 급속한 사업확대를 통해 부동산 개발시장의 새로운 ‘포식자’로 등장하고 있는 셈이다. 지역경제 활성화라는 취지는 좋지만 지나치게 사업을 확대하다 보니 민간업체들이 설 땅이 없다는 것이다. 김영수 대한주택건설협회 회장은 “지방 공사들이 경쟁적으로 민간영역으로까지 사업을 확대하고 있다”고 지적했다. ◇지방 개발공사는 영토확장 중=경기도시공사는 화성 동탄2신도시 사업에 참여하면서 택지 조성은 물론 아파트 건설까지 직접 나서려는 움직임을 보이고 있다. 인천도시개발공사 역시 송도ㆍ논현지구 등에서 중대형 아파트 사업을 직접 시행하는 등 서민주거 안정과는 거리가 먼 행보를 보이고 있다. 지방자치단체 개발공사들의 사업영역 확장은 최근 대규모 개발사업이나 뉴타운 등 재개발 사업으로까지 이어지고 있다. 경기도시공사의 경우 남양주 덕소, 고양 능곡, 시흥 은행 등 3개 뉴타운의 총괄사업 관리를 맡고 있다. 지자체의 한 관계자는 “재개발은 공공성 확보가 중요하다”며 “대형 관광레저시설 역시 지역경제 활성화를 위해 필요하다”고 밝혔다. 하지만 업계는 “상당수 지방 개발사업이 수요를 무시한 전시행정의 성격이 강하다”며 “자칫 사업이 실패할 경우 그 부담은 결국 지역주민들에게 돌아간다”고 지적했다. ◇기초자치단체도 개발 열풍=심각한 것은 광역지자체뿐 아니라 최근에는 수도권을 중심으로 기초자치단체까지 잇따라 개발공사를 설립해 땅장사에 뛰어들고 있다는 점이다. 경기도에서만 지난해부터 지금까지 김포ㆍ남양주ㆍ평택ㆍ양평ㆍ화성ㆍ안산ㆍ시흥 등 7개 기초자치단체가 개발공사를 설립했거나 설립을 추진 중이다. 기존의 광주ㆍ하남ㆍ용인을 포함하면 무려 10곳에 달한다. 이들 자치단체들은 개발공사 설립 이유에 대해 “주공이나 토공과 달리 개발이익을 지역에 재투자할 수 있기 때문”이라고 주장하고 있다. 하지만 가뜩이나 주공ㆍ토공 등 정부 산하 공기업과 광역지자체의 업역이 중복되는 상황에서 기초자치단체까지 가세하는 것은 문제가 많다는 지적이다. 행정안전부 측도 “광역시도에 개발공사가 있는데 굳이 기초자치단체까지 개발공사를 설립해야 하는지 의문”이라며 “광역ㆍ기초자치단체 간 중복투자가 일어나지 않도록 관리감독을 강화할 방침”이라고 밝혔다. ◇부동산 침체 오래가면 지방 재정 치명타=지방 공사들의 사업규모가 늘면서 채무 부담도 만만치 않다. 경기도시공사의 올해 예산 내역을 보면 은행 차입금이 1조원, 공사채 발행액은 1조1,590억원이다. 이 때문에 경기도시공사가 올 한해 부담하는 이자 비용만도 3,000억원에 이른다. 문제는 자칫 부동산 경기 침체가 장기화할 경우 지자체 재정 자체가 흔들릴 수 있다는 점이다. 공사채 발행 등을 통해 사업부지의 토지 수용에 나섰지만 만약 택지나 아파트ㆍ산업단지 미분양이 생기면 손쓸 도리가 없다는 것이다. 실제로 부산시가 주택공사와 공동으로 조성한 정관지구의 경우 이미 지난 6월 말 택지조성공사가 마무리됐음에도 불구하고 아직 공동ㆍ단독주택지 상당수가 팔리지 않은 채 남아 있는 실정이다. 부산도시개발공사의 한 관계자는 “부산 지역 주택경기가 워낙 좋지 않아 당분간 미분양 택지가 팔리기는 쉽지 않을 것 같다”고 말했다. 강원도개발공사가 108만평 규모의 신도시와 65만여평의 문화관광복합단지를 조성하는 ‘춘천 G5프로젝트’ 역시 일부에서는 지역 시장 상황을 고려하지 않은 무리한 계획이라는 지적이 높다. 건설업계의 한 관계자는 “주공ㆍ토공의 통폐합ㆍ구조조정 논의도 결국 공공 부문의 지나친 민간영역 침범 문제를 해소하기 위한 것”이라며 “지자체의 무분별한 사업확대에 대해서도 재검토할 필요가 있다”고 주장했다.