|

최근 8개 대회에서 기권만 세 번째. '호랑이 왕조'는 이대로 종말을 맞는 것일까. 세계랭킹 60위 밖으로 밀려날 타이거 우즈(40·미국)는 이대로라면 4월 마스터스 우승은 꿈도 꾸기 어렵다.

6일 우즈를 보러온 갤러리들은 쓸쓸한 우즈의 뒷모습에 힘내라는 말밖에 할 수 없었다. 미국 캘리포니아주 토리파인스GC에서 열린 미국프로골프(PGA) 투어 파머스 인슈어런스오픈(우승상금 113만4,000달러) 1라운드. 북코스(파72·6,874야드) 10번홀에서 출발한 우즈는 자신의 12번째 홀인 3번홀(파3) 티샷 뒤 기권했다. 퍼터를 지팡이 삼아 절뚝거리며 카트를 탄 뒤 곧장 주차장으로 향했다. 11개 홀에서 버디 2개, 보기 2개, 더블보기 1개로 2오버파.

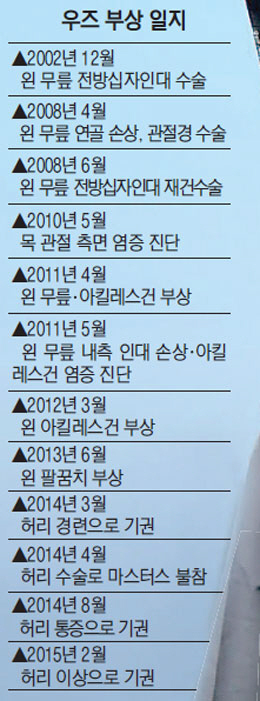

기권 자체가 충격적인 소식은 아니지만 이번에는 심각해 보인다. 비공식 복귀전인 지난해 12월 대회부터 문제가 된 칩샷이 나아질 기미가 안 보이는 데다 고질적인 허리 병이 다시 도졌기 때문이다. 지난해 3월 혼다 클래식 4라운드 도중 우즈는 허리 통증으로 경기를 포기했다. 그는 8월 다시 허리 이상으로 PGA 챔피언십에서 컷 탈락하고 시즌을 조기 마감했다. 수술과 재활 뒤 12월 돌아온 우즈는 만족스럽지 못한 성적에도 허리가 완전히 나아 다행이라고 했지만 얼마 안 가 허리마저 그를 배신하고 말았다. 선수생활 최대 위기. 우즈처럼 허리가 안 좋았던 프레드 커플스(미국)는 "우즈는 허리 수술 뒤 라운드 횟수가 많지 않았다. 여러 가지가 어색할 수밖에 없는 상황"이라며 "그런 상황에서 잘 칠 사람이 있겠는가"라고 말했다. 안 나오던 피닉스 오픈에 14년 만에 나오고 2주 연속 대회에 출전하는 사이 여자친구(스키선수 린지 본) 현장 응원까지 가는 강행군이 탈을 불러왔다는 의견도 설득력을 얻는다.

우즈는 일단 '수술받은 곳과 같은 곳이 아프냐'는 취재진의 질문에 "아니다. 다른 곳"이라고 했지만 또 모를 일이다. 이날 경기는 안개 탓에 1시간 늦게 경기가 진행됐고 곧 다시 중단돼 1시간 반 뒤에야 재개됐다. 우즈에 따르면 2시간 반의 지연이 그의 허리를 자극했다. "둔근이 무뎌졌고 그 느낌이 허리로 올라온 뒤 나아지지 않았다"는 것. 우즈는 "이렇게 끝내게 돼 실망스럽다. 느낌은 좋았는데 너무 오래 기다리다 보니 추위를 느꼈고 몸이 굳어졌다"고 했다. 우즈는 드라이버샷을 할 때마다 허리에 손을 댔다. 같은 조 빌리 호셸이 티를 대신 주워줄 정도였다. 그린에서 공을 집을 때도 마찬가지였다.

우즈는 26일 혼다 클래식에 나갈 예정이었으나 출전을 확신할 수 없게 됐다. 멀게는 4월 마스터스도 위험하다. 이번 대회 기자회견에서 "4월9일 열리는 마스터스에 대비해 모든 것을 집중하겠다"며 7년 만의 메이저 15승 달성 의지를 불태웠지만 집중할 수 없는 상황을 맞을 가능성이 크다. 입스(불안증세)에 빠진 듯한 칩샷은 이번에도 갤러리와 관계자들을 당혹하게 했다. 10번홀(파4) 칩샷이 날에 맞아 홀을 10.5m나 지나갔다. 첫 홀부터 보기. 11번홀(파4)에서는 그린 주변 칩샷을 그대로 집어넣어 파 세이브 하기도 했지만 2번홀(파4)에서 다시 엉뚱한 샷이 나왔다. 35m짜리 칩샷을 그린 반대쪽으로 넘겨 더블보기를 적었다. 미국 골프다이제스트는 "우즈는 아마추어 때 불과 몇 피트 앞에서 아버지 얼 우즈의 머리를 넘기는 플롭샷(높게 띄워 그린에 안착) 시범을 보였다. 이제 누가 얼의 역할을 맡으려고 하겠는가"라며 우즈의 칩샷 입스를 지적했다. 미국 골프채널 해설가 브랜들 챔블리는 "스윙을 고치지 않는 이상 허리 통증은 계속될 것"이라고 예상했다. 1996년 프로 데뷔한 우즈는 컷 탈락이나 기권을 이번까지 20회 기록했는데 그 중 14번이 2009년 이후에 나왔다.

한편 미국여자프로골프(LPGA) 투어 알렉시스 톰프슨의 오빠인 니컬러스 톰프슨(미국)이 8언더파 단독 선두로 나섰다. 노승열은 2언더파, 최경주는 1언더파를 적었다. 배상문은 1오버파.