|

|

제조업가동률 74.4로 하락·재고지수도 119.8로 껑충

대기업 1/3·중기 절반은 영업익으로 대출이자 못내

창업마저 생계형으로… 10곳 중 6곳 4년내 문닫아

국내 경제는 지난해 세계 스마트폰 1위 기업인 삼성전자의 2·4분기 실적이 나오자 충격에 휩싸였다. 한국 기업이 이제 뒤안길로 사라지는 것 아니냐는 두려움이 엄습했다.

더욱이 삼성전자의 고속성장이 멈추면서 우리 전체 기업들의 이익도 함께 흔들렸다. 이익하락에 한계상황으로 내몰리는 기업들도 속출했다. 한국은행의 금융안정 보고서를 보면 이자보상배율이 1배 미만, 즉 영업이익으로 원금은 물론 이자도 갚지 못하는 대기업은 3곳 중 1곳(29.1%), 중소기업은 절반(43.7%)에 달했다. 위기가 오면 기업의 3분의1은 도산할 수 있다는 얘기다.

◇추락하는 영업이익…내수 견인할 투자·고용 확대는 엄두도 못내=2008년 금융위기 이후 고환율 정책과 중국의 고속성장으로 근근이 버텨온 우리 기업들이 저성장·저수익의 늪에 빠졌다. 무역규모가 4년 연속 1조달러를 돌파했지만 수치에 불과할 뿐 이익은 갈수록 줄고 있다.

문제는 현재 국내 기업들이 부닥친 상황이 '잃어버린 20년'에 들어가기 직전인 1990년대의 일본 기업들보다 심각하다는 점이다. 일본은 실질 국내총생산(GDP) 증가율이 5% 수준이던 1990년 제조업 가동률이 85.2로 정점을 찍은 후 쇠락해 1994년에는 71.8로 내렸고 같은 기간 100이던 재고율은 1993년 119.8까지 높아졌다. 당시 일본 제조업 둔화는 이익저하로 이어졌고 결국 2000년대 소니와 파나소닉 등 굴지의 전기전자 기업들이 삼성전자에 따라잡히는 결과로 나타났다.

현재의 국내 기업도 비슷한 흐름을 보이고 있다. 통계청에 따르면 우리 기업들의 제조업 가동률은 2011년 80.5를 기록한 후 꾸준히 하락해 지난해 말에는 74.4까지 떨어졌다. 가동률이 하락하면서 국내 기업의 재고지수는 2010년 100.4에서 2012년 113.1, 2014년에는 119.8로 높아졌다. 글로벌 수요감소로 기업들이 제품 생산을 줄였지만 이마저도 팔리지 않아 제품이 쌓이고 있는 것이다.

더구나 이익하락이 모든 산업에 걸쳐 구조적으로 일어나면서 부가가치를 만드는 비중도 줄고 있다. 현대경제연구원 분석 결과 석유산업의 경우 전체 매출에서 차지하는 부가가치 비중이 2000년 44.5%를 기록했지만 2011년 24.8%로 반 토막 났고 화학도 같은 기간 58.9%에서 44.1%로 하락했다. 기계도 66.6%에서 54%로, 금속·제품도 62%에서 59.6%로 줄었다. 산업별 부가가치 가운데 전기·광학기기만 47.2%에서 54.7%로 올랐는데 순전히 반도체와 스마트폰으로 크게 성장한 삼성전자의 영향이 컸다.

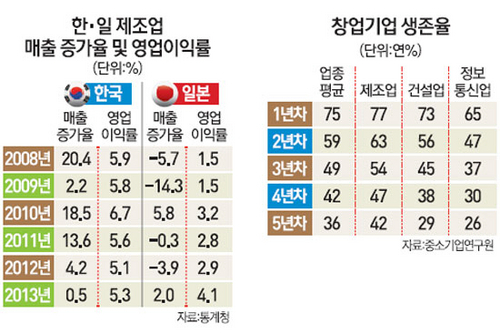

이부형 현대연 미래연구실장은 "산업별 부가가치가 줄어든다는 것은 제품을 팔아 실제 남는 이익이 줄고 있다는 뜻"이라면서 "같은 매출을 올려도 부가가치가 작아지면 실제 손에 쥐는 돈은 줄어드는 것"이라고 말했다. 우리 제조업체들은 2010년 연간 매출 증가율이 18.5%에 달했지만 2013년 0.5%까지 추락했고 같은 기간 6.7% 수준이었던 영업이익률은 5.3%까지 떨어지는 모습을 보이고 있다.

이익하락이 고착되면서 내수시장을 키울 투자와 고용마저 부진해졌다. 국내 민간 부문 총 고정자본형성 증감률은 2010년 10.6%를 기록했지만 2012년에는 마이너스(-0.1%)로 돌아섰다. 양질의 고용을 창출하는 제조업의 총 고정자본형성 증감률은 2010년 26.9%에서 2012년 2%까지 감소했다. 제조업 취업자 증감률도 2010년 5%에서 2013년 1.9%로 줄었다. 기업이익 하락에 좁은 내수시장마저 줄어들 것이라는 우려의 목소리가 나오고 있다.

정민 현대연 연구위원은 "기업이 성장해야 하지만 경기침체에 이익은 줄고 신흥국 기업들의 경쟁력은 더 높아지고 있다"며 "미래 성장동력이 없는 기업들이 투자와 고용을 통해 내수시장을 키우기 힘든 상황"이라고 설명했다.

◇창업마저 생계형으로 전전긍긍=국내 기업의 생태계도 빠르게 붕괴하고 있다. 성장을 멈춘 기업 대신 신생기업이 나와 다시 이익을 만들고 고용과 투자에 나서야 하지만 창업기업들은 5년을 못 넘기고 줄도산하는 처지다. 지난해 12월 중소기업연구원 분석에 따르면 창업 기업 가운데 1년 안에 25%가 폐업하고 4년이 지나면 절반이 넘는 59%가 문을 닫았다. 제조업은 창업 첫해 23%가 도산하고 4년이 지나면 10곳 중에 6곳(58%)이 사라졌다.

이유는 간단하다. 생계형 창업이 늘고 있기 때문이다. 지난해 상반기 기준 신설법인 수는 4만1,485개를 기록해 2000년 통계 작성 이후 최초로 4만개를 돌파했지만 40대(39.5%)와 50대(25.5%)의 창업이 주를 이뤘다. 40대와 50대는 부동산업과 서비스업·제조업 위주로 창업했고 전체의 72.3%가 5,000만원 이하 자본금으로 시작했다. 중소기업연구원의 박재성 박사는 "2000년 이후 왕성한 생산과 소비를 보였던 40대와 50대가 2008년까지 내수소비를 떠받친 후 정점을 찍고 경제활동에서 멀어져가고 있다"며 "글로벌 경기침체와 인구구조적인 영향으로 내수 중심의 창업은 한계에 봉착했다"고 전했다. /특별취재팀