|

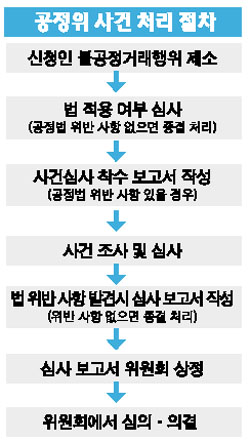

불공정 판정땐 '파장' 일파만파 ■ 공정위 'KIKO' 조사 나선다환손실 책임론서 상품거래 불공정여부로 문제 확산해지조항등 은행에 유리…계약거래에도 곳곳 허점 홍준석 기자 jshong@sed.co.kr 환헤지 통화옵션 상품인 키코(KIKO) 파문이 환손실 책임론에서 상품 거래의 불공정 여부로 옮겨붙고 있다. 키코 상품이 다른 금융상품과 달리 은행 한쪽에만 유리하게 치우쳐 있고 계약 자체에도 허점이 있다는 게 중소기업들의 입장이다. 만일 공정거래위원회에서 일정 부분 기업체의 손을 들어준다면 법적소송시 유리한 고지를 차지할 가능성이 높아 파문이 예상된다. ◇공정위에 넘어간 키코 분쟁=공정위는 중소기업중앙회에서 제소하는 대로 조사에 착수할 계획이다. 조사는 불공정거래행위와 불공정약관 등 2건이 개별 건으로 이뤄진다. 공정위의 한 관계자는 "접수가 되면 원칙적으로 3개월 내 조사를 마치고 위원회 심의까지 올라간다"며 "단 사안의 중대성 여부에 따라 조사시기는 다소 유동적"이라고 말했다. 공정위 조사는 공정법 위반 여부를 가리는 것에 한정돼 있다. 때문에 불공정약관이나 불공정거래행위가 드러나도 은행을 대상으로 시정명령ㆍ권고ㆍ과징금 등 행정조치를 내리는 것에 불과하다. 공정위 조사와 손해배상은 전혀 별개의 문제인 것이다. 하지만 조사 결과 공정법 위반으로 판결날 경우 키코 관련 민사소송에도 적잖은 영향을 미칠 것으로 전망된다. 불공정거래 행위로 손실이 발생한 만큼 법원에서도 은행의 배상책임이 있다고 판결할 여지가 있기 때문. 중앙회의 한 관계자는 "공정위 조사 결과는 키코 분쟁에 영향을 미칠 것으로 보인다"고 말했다. ◇"키코 상품 은행에 유리하다"=중소기업들은 키코 상품 자체에 문제점이 적지 않다고 지적한다. 해지 조항이 대표적으로 꼽힌다. 키코로 월 1억원가량 손실을 보고 있다는 반도체 칩 수출업체인 J사의 B사장은 "상품 약관에는 해지 조항이 있지만 이는 은행쪽 요구만 있고 기업들 입장은 전혀 언급돼 있지 않다"며 "가입자가 해지를 못하게 하는 상품이 어디 있느냐"고 반문했다. 은행의 경우 업체가 신용이 떨어지거나 채무불이행 등 문제 발생시 해지 통보를 할 수 있으나 기업은 환율전망이 바뀌거나 자금조달에 이상이 생겨도 전혀 이의를 제기할 수 없는 구조라는 것이다. 섬유수출업체인 M사의 K사장은 "환율이 급등하기 전에 분위기가 이상해 은행에 해지를 요구했지만 몇십억원의 잠정 손실금을 내라고 해서 포기했다"며 "키코는 쌍방향 상품이 아닌 일방향 상품"이라고 불만을 터뜨렸다. ◇계약 거래도 허점 엿보여=계약상에도 문제가 있다는 게 중소기업측 주장이다. K사장은 "계약한 당일 계약서를 받지 못했다"면서 "한달 뒤 문제가 발생하고 나서 은행에 요구해 상품 약정서를 받았을 뿐"이라고 말했다. 집을 매매할 때도 쌍방이 도장을 찍고 계약서를 나눠 갖는 게 상식인데 약정환율은 물론 만기ㆍ계약금까지 모두 은행에서 정하는 것도 모자라 계약서까지 주지 않은 것은 분명한 계약서법 위반이라는 지적이다. B사장도 "어느날 은행에서 약정환율을 잡았다고 연락온 뒤 계약서 사인은 한참 뒤에 이뤄졌다"며 "나중에 거래조건 확인서만 주고 6개월이 지나도 계약서는 받지도 못했다"고 말했다. 자문 조항도 문제점으로 지적됐다. K사장은 "약정서에는 분명히 은행이 환율 자문을 하지 않는다는 조항이 있다"며 "그러나 은행에서 환율전망 자료까지 준 점을 보면 가입자가 계약서를 충분히 숙지했다는 은행측 주장은 거짓인 셈"이라고 주장했다.