|

독일의 경기악화로 다시 불거진 유로존(유로화 사용 18개국) 위기의 불똥이 북유럽으로까지 번지고 있다. 독일·룩셈부르크와 함께 유럽에서 최고 등급을 유지해온 핀란드의 신용등급이 강등되면서 시장에 충격을 주고 있다. 여기에 경기부진에 시달려온 프랑스의 경우 신용등급 전망이 '부정적'으로 바뀌며 추가 신용등급 하락 가능성이 높아졌다.

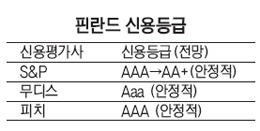

국제신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 10일(현지시간) 핀란드의 신용등급을 기존 'AAA'에서 'AA+'로 한 단계 강등했다고 밝혔다. S&P는 또 핀란드가 올해까지 3년 연속 경기후퇴를 이어간 뒤 내년에야 성장세를 약하게나마 회복할 것으로 전망했다. 다만 신용등급 전망은 '안정적(stable)'으로 제시됐다. S&P는 지난 4월 핀란드의 신용등급 전망을 '부정적(negative)'으로 낮추며 신용등급 하향 가능성을 시사한 바 있다.

핀란드가 평소 최고 신용등급 국가의 일원이라는 점을 강조해왔기에 이번 신용등급 강등은 다소 충격적으로 받아들여진다. 강등 배경으로는 핀란드 전체 수출량의 10%를 차지하는 러시아에 대한 서방의 제재 여파와 핀란드의 대표적 기업인 노키아 등의 몰락이 꼽힌다. S&P는 "핀란드가 유로존 경기침체로 인한 수출 감소 등 2008년 글로벌 금융위기의 충격에서 아직 벗어나지 못하는 것 같다"며 "수출경쟁력 약화로 수출 주도의 경기회복이 쉽지 않을 것으로 보인다"고 전망했다. 신용등급 강등 소식에 알렉산데르 스투브 핀란드 총리는 "한동안 엄격한 인내가 요구된다"며 "경기회생을 위해 추가 개혁이 필요한 상황"이라고 우려를 나타냈다.

다른 신용평가사인 피치는 지난달 27일 최상 등급인 AAA를 유지한다고 밝혔으나 우크라이나 사태와 서방의 대러 제재, 상대적으로 높은 부채비율이 불안요소라고 지적한 바 있다.

S&P는 또 프랑스에 대해서도 "경제성장 전망이 악화되고 있다"며 신용등급 전망을 '부정적'으로 낮췄다. 등급은 'AA'를 유지했으나 향후 강등될 가능성을 비친 셈이다. S&P는 "프랑스의 명목 및 실질 국내총생산(GDP) 성장 전망과 재정적인 여건이 나빠지고 있다"며 "재정건전화를 위한 정책 이행과 구조개혁 때문에 경기회복세도 나타나기 어려울 것"이라고 지적했다. 연간 경제성장률 전망치는 1.3%에서 1.2%로 하향 조정했다.

프랑스는 올해 들어 2개 분기 연속 경제성장률이 0%에 그치면서 경기부진에 시달려왔으며 프랑스 중앙은행은 3·4분기에도 0.2% 성장에 그칠 것으로 보고 있다. 미 경제전문 방송 CNBC는 "프랑스가 최근 몇 달 동안 유로존의 '병자' 취급을 받아왔다"고 지적했다. S&P의 발표에 대해 미셸 사팽 프랑스 재무장관은 "프랑스 내외의 경제적 상황이 좋지 않지만 필요한 개혁작업을 계속 추진해갈 것"이라고 밝혔다.