|

부실채권(NPL) 시장이 금융시장의 블루칩으로 떠오르고 있다. 금융회사들의 연체율이 상승하고 리스크 관리가 강화되면서 NPL 매각 시장이 확대되고 있는 추세이기 때문이다.

실제 2008년 1조6,000억원에 불과했던 시장규모는 지난해 10조원 수준까지 확대됐다. 올해 연말에는 17조원에 달할 것이라는 전망이 나오고 있다.

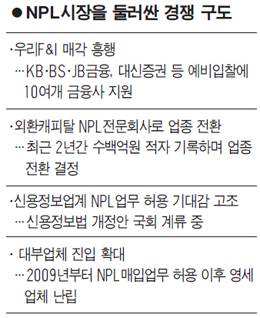

저금리 기조 장기화로 신규 먹거리 확보에 나서고 있는 금융사들도 속속 NPL 시장으로 눈을 돌리고 있다. 대형 금융지주사들부터 대부업체ㆍ신용정보회사들까지 경쟁이 뜨겁다.

◇적자 금융사들 NPL이 매력=지난 21일 우리금융지주 계열사인 우리F&I 예비입찰에는 10여 곳이 넘는 업체들이 참여하며 흥행몰이에 성공했다. KB금융ㆍBS금융ㆍJB금융ㆍ대신증권 등 입찰 참여회사들의 면면도 쟁쟁하다.

최근에는 리스업을 전문으로 하는 외환캐피탈이 NPL 회사로 영업전환을 결정했다. 2년 연속 수백억원대의 적자를 기록하자 고육지책을 내놓은 것.

NPL 전문업체에 대한 관심이 고조되고 있는 배경에는 높은 수익률이 있다. NPL 시장에서 80%의 점유율을 기록하고 있는 유암코와 우리F&I는 지난해 말 각각 14.4%와 17.4%의 자기자본이익률(ROE)을 기록했다. 대형 금융지주사들조차 저금리 기조로 ROE가 5~8% 수준까지 곤두박질친 것과 비교하면 더욱 두드러지는 성과다.

지난 2011년부터 도입된 국제회계기준(IFRS) 역시 금융회사들이 NPL 전문회사에 관심을 가지게 된 계기가 됐다. IFRS 도입으로 부실자산의 유동화(ABS)가 어려워지면서 NPL 시장을 통해 물량을 대거 매각해야 하기 때문이다.

A금융지주사의 한 관계자는 "(IFRS 적용 이후) 연말이 가까워지면 금융사들이 부랴부랴 부실자산들을 헐값으로라도 시장에 매각하느라 진땀을 뺀다"며 "NPL 전문회사를 계열사로 둔다면 효율적으로 NPL 관리가 가능하고 수익성도 잡을 수 있다"고 말했다.

◇대부업ㆍ채권추심 전문업체들도 가세=신용정보업체들의 NPL 시장 진입에 대한 기대감도 커지고 있다. 신용정보업체들의 NPL 업무를 허용하는 내용의 신용정보법 개정안이 현재 국회에 계류돼 있기 때문이다.

신용정보업체들은 NPL 시장을 사실상 마지막 돌파구로 여기고 있다. IFRS 적용 이후 금융사들로부터 위탁 받는 채권추심 물량이 급감하고 있기 때문이다. 특히 올해는 신용정보업체들의 채권 물량이 대거 국민행복기금에 편입되며 업계 전체의 실적이 최대 20% 가까이 줄어들 것이라는 전망이 나오고 있다. 신용정보협회의 한 관계자는 "신용정보업체들의 평균 영업이익률이 2.5% 수준"이라며 "매출이 10%만 감소해도 대부분의 업체들이 적자를 기록할 수밖에 없는 구조"라고 말했다.

신용정보법 개정안에 대해 일단 금융 당국과 정치권의 시각은 긍정적인 분위기다.

신용정보회사들이 NPL 시장에 진출할 경우 NPL 매입을 전문으로 하는 대부업체들의 부작용을 최소화할 수 있을 것으로 보고 있기 때문이다.

대부업체들은 지난 2009년부터 법개정을 통해 NPL 매입이 허용됐지만 자본금 기준이 없고 등록제라 영세 업체들이 난립하고 있는 상황이다. 관리ㆍ감독 역시 금융감독원이 아닌 지자체 소관으로 끊임없이 불법 채권추심 문제가 불거지고 있다. 반면 신용정보업체는 금감원의 관리ㆍ감독을 받고 있는 만큼 불법 채권추심에 대한 우려가 적다. 신용정보업체들의 NPL 매입이 허용되더라도 실제 실적개선 효과는 크지 않을 것이라는 시각도 있다.

금융계의 한 관계자는 "자금력이 풍부한 펀드를 등에 업은 대형 대부업체들이 NPL 매입 가격을 과감하게 베팅하며 NPL 매입가율이 상승하는 추세"라며 "관련 업체들의 난립과 시장 과열로 (신용정보회사들이) NPL 시장에 진출해도 먹거리 확보가 쉽지 않을 것"이라고 내다봤다.