|

|

안전자산 강조 달러 위력 유지도

"韓 정부 시장개입은 대세 못바꿔 기업 스스로 헤쳐나가야" 지적

세계 3대 통화 달러·유로·엔 모두 무제한 양적완화에 시동을 걸었다. 미국 연방준비위원회(FRB)는 매달 400억 달러의 모기지담보부증권(MBS), 그리고 450억 달러의 국채를 매입한다. 인플레이션을 가속화해 집값을 끌어올리고 금융위기를 탈피하는 한편 다시 한 번 소비경제를 살려보겠다는 것.

경제 위기에 몰리는 유럽·일본도 적극적이다. 이미 20년 넘게 저성장 상태인 일본은 이미 금리 인하와 통화공급 확대, 재정지출 확대까지 가능한 모든 정책 카드를 썼다. 하지만 결과는 GDP 대비 237%인 세계 최고 수준의 정부부채. 여기에 중국의 엔고 유도정책까지 나오자 일본 정부는 승부수를 던졌다. 역시 양적완화다. 유럽중앙은행도 '전면적 재정거래', 사실상 무제한 국채매입 프로그램을 통해 돈을 뿌리고 있다. 무역경쟁력 확보를 위한 돈 뿌리기 경쟁, '환율전쟁'이다.

32년간 KOTRA에서 일하며 아메리카 대륙과 유럽 곳곳에서 근무했고, 이제 배재대 교수로 재임 중인 홍익희 교수는 이러한 세계적 환율전쟁 속 한국이 지향해야 할 방향을 모색한다. 책은 부제 '교묘한 달러 곡예의 역사와 환율전쟁'에서 드러나듯, 미국 달러를 중심으로 치열하게 전개되어온 환율전쟁의 역사에서 시작한다.

1929년 대공황 이후 전 세계는 이제 4차 환율전쟁 중이다. 환율전쟁의 역사는 곧 미국의 경제위기 극복사다. 미국은 위기에 몰릴 때마다 달러를 마구 찍어냈고, 달러의 가치는 1934년 이래 80년 동안 93%나 낮아졌다. 대공황이 한창이던 1933년 미국이 달러 가치를 69% 떨어뜨리자 산업생산이 연간 10%씩 늘어났다. 이어 1971년 금본위 고정환율제를 버리며 엔화 대비 달러 가치가 31% 떨어렸고, 1985년 '플라자 합의'를 통해 10여 년 사이 달러 가치를 엔화의 1/3, 마르크화의 절반 수준으로 확 내렸다. 2008년 금융위기 이후 '헬리콥터 버냉키'로 상징되는 1차 양적완화 때 10%, 2차에 다시 5% 달러의 가치를 낮췄다.

홍 교수는 미국의 환율정책은 '양동정책'이라고 표현한다. 경기를 살리고 부채를 줄이기 위해 시종일관 약달러 정책을 쓰지만, 세계 기축통화로서의 위상을 지키기 위해 동시에 강달러를 지향한다는 이유다. 실제로 유럽의 재정위기를 부각시키며 전 세계 국가들이 달러를 보유하도록 유도하고, 사실상 무한정 통화 스왑을 제공해 각국이 부채를 줄이는 대신 외환보유고를 늘리도록 유도하는 것도 같은 맥락에서다. 마음껏 돈을 찍어내 경기를 부양하면서도, 안전자산임을 강조해 달러의 위력은 유지하는 교묘한 '줄타기'다.

이 가운데 저자는 어느 한 시점 매물이 걷잡을 수 없이 쏟아지는 '캐스케이드 현상'을 우려한다. 더는 달러로 인한 손해를 떠안을 수 없다고 한 쪽에서 거부하는 순간이 오면 몰락은 잠깐이라는 것. 경기가 살아나는 미국이 출구전략(테이퍼링)을 서두르는 이유다.

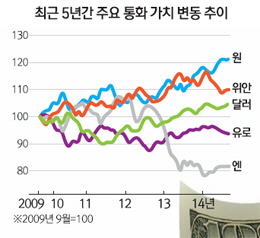

그렇다면 한국의 대응은 어떤 방향으로 가야할까. 홍 교수는 조심스럽다. 경상수지·외환보유고가 취약한 나라에서 빠진 달러가 한국에 몰리며 원화 가치를 높일 것으로 우려한다. 최대 수출대상국인 중국 위안화의 가치 절하에도 심각한 위협을 느낀다. 하지만 정부의 직접적인 외환시장 개입을 경계한다. 국고 낭비일 뿐 대세를 바꿀 수 없다는 판단이다. 이미 엔화 약세로 3년 새 원화가 20% 가까이 상대적으로 절상됐지만, 기업 스스로 이 문제를 해결해야 한다는 것이다. 수출기업을 위한 환율에 대한 집착은 바람직하지도 가능하지도 않다고 잘라 말한다. '월가 이야기' '달러 이야기'와 함께 3부작으로 함께 출간됐다. 2만3,000원.