|

정부는 최근 잇따른 대외호재들에 잔뜩 고무돼 있다. 외환보유액은 3,220억달러로 사상최대다. 국가신용등급은 선진국 수준으로 상향 조정됐다. 지난 9월 닥친 유럽 악재도 비껴갔다. 일본과의 통화스와프를 종료했음에도 시장은 동요하지 않았다.

그런데 시장의 분위기는 썩 긍정적이지 못하다. 외환 전문가들은 오히려 살얼음판 시장이라고 말한다. 한 딜러는 "최근 호재들이 오히려 시장의 파고를 높이는 양날의 칼로 작용할 수 있다"고 우려했다. 지금시장이 외국인에 의해 인위적으로 만들어진 '투기장세'라는 시각도 강하다. 시장에 불안한 그림자가 드리우고 있다는 얘기다.

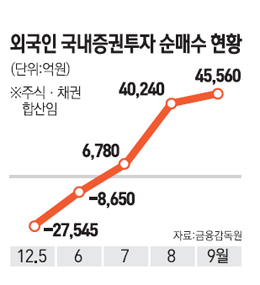

전문가들이 걱정하는 이유는 크게 세 가지. 가장 큰 원인은 역시 급격한 해외자금 유입으로 외환시장의 변동성이 너무 커진 점이다. 10일 금감원에 따르면 8월 이후 국내증시로 들어온 외인 순매수자금은 지난달 말까지 8조5,800억원이며 이 추세라면 10조원을 훌쩍 넘어설 것으로 전망된다. 올 들어 누계도 15조원을 넘어섰다.

밀물이 넘치면 썰물도 클 수 있는 법. 마침 국제통화기금(IMF)은 이날 '금융안정보고서'에서 일본ㆍ미국 등의 안전투자처로서의 지위가 위협 받고 있다고 분석했다. 미국 등의 양적완화가 계속되면서 신흥국 가운데 비교적 건전성이 우수한 우리 시장으로 들어오고 있지만 언제든 빠져나갈 '불안한 돈'이라는 얘기다. 이날 증시에서 외국인이 1,000억원 이상 순매도한 것도 이런 흐름과 연결돼 있다. 한 외환 당국자는 "자금유입세가 연말까지 이어질 수 있지만 이전에 대외변수 때문에 빠르게 이탈할 위험도 병존한다"고 봤다. 김중수 한국은행 총재가 지난 9일 우리나라 장기국채시장의 '투기'를 경고한 것도 같은 줄기다.

전문가들이 걱정하는 또 다른 이유는 외환보유액 확충의 효자 노릇을 해온 무역수지 흑자 기조가 허물어질 수 있다는 점이다. 유럽 등 해외 주요 수출국의 경기침체로 당장 지난 9월 수출이 전년 동월 대비 1.8% 줄었다.

이런 가운데 금융권 일각에서는 미국계 자금의 일부가 연말 이전에 이탈할 가능성도 제기된다. 자본소득에 대한 미국 정부의 감세조치가 올해 말로 만료될 수 있어 현지 투자자들이 감세 막차를 타기 위해 국내에서 매물을 털고 빠져나갈 수 있다는 것이다.

문제는 외환당국이 이 같은 위험에 당장 대응할 수 있는 카드가 마땅치 않다는 점이다.

정부는 그동안 급격한 외환 유출입을 단계적으로 막겠다고 밝혀왔다. 이에 따라 외국인 채권투자 과세, 선물환포지션 한도규제, 외환건전성부담금 도입 등 이른바 3종 세트를 이미 시행하고 있다. 하지만 이 정도로는 높아진 외환시장의 변동성 파고를 완전히 상쇄하기 어렵다. 그렇다고 정부가 기존 3종 세트 규제 강도를 단기간에 높일 수도 없는 노릇이다. 자칫 외국계 자금의 단기적 이탈 위험을 키울 수 있기 때문이다.

정영식 삼성경제연구소 수석연구원은 대안으로 '조건부 금융거래세' 도입을 제안했다. 외국인 자금이 사전에 정한 일정 수준 이상 순유입되면 사전에 정한 세율로 과세하는 것을 제도화하자는 것이다.

다만 이 역시 당장 실현하기는 어렵다. 세법 개정 사항인 탓이다. 관련 법안을 입안해야 할 정부는 정권말을 앞두고 있어 입법에 신경 쓸 여력이 없다. 입법 주체인 국회 역시 대통령선거를 앞둔 여야의 정쟁으로 정상적인 의사일정을 담보하기 어렵다.

결국 방법은 외환당국의 적시 구두개입뿐이다. 하지만 이는 가뭄에서 하늘만 쳐다보는 것과 진배없다. 한 딜러는 "천수답식 대책에 의존하는 정부의 실상을 외국인 투자가들은 너무나 잘 알고 있다"고 꼬집었다.