|

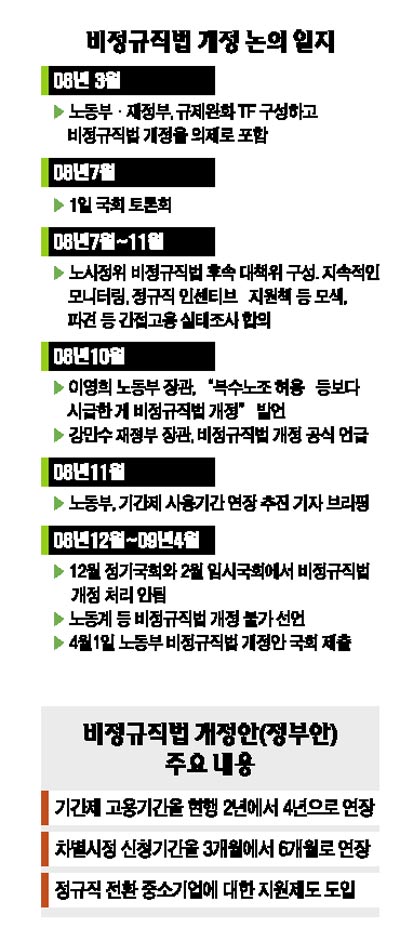

“여당인 한나라당도 반대합니다. 사실상 폐기된 것 아닌가요.” 지난 12일 국회 환경노동위원회가 주최한 비정규직법 관련 자문위원회의에 참석한 한 자문위원은 노동부가 내놓은 비정규직법 개정안은 더 이상 의미가 없다며 이같이 말했다. 노동부는 지난해 하반기부터 실업대란을 우려해 2년으로 제한된 사용기간의 연장을 주장해왔다. 지난 4월에는 사용기간을 4년으로 연장하는 내용의 비정규직법 개정안을 국회에 제출했으며 이후 일관되게 기간 연장의 필요성을 강조하고 있다. 하지만 이에 대한 정치권과 노동계의 반응은 싸늘하다. 무엇보다 여당인 한나라당이 반대 의사를 명확히 하고 있다. 임태희 한나라당 정책위 의장은 “2년으로 제한된 현재의 규정 자체가 잘못된 것이며 이를 4년으로 바꾼다고 해서 달라질 것은 없다”며 수용 의사가 없음을 분명히 했다. 그는 “2년이나 4년으로 획일적으로 정하는 것은 맞지 않다”며 “오는 7월부터 해고사태가 벌어지는 만큼 이를 막기 위해 일단 법 시행을 유예하는 게 우선”이라고 말했다. 민주당은 노동부의 개정안이 오히려 비정규직 양산법이 될 것이라며 반대하고 있다. 추미애 민주당 의원은 “정규직을 포함한 전체 근로자가 한 직장에 근무하는 평균 재직기간이 4.6년에 불과하다”며 “사용기간을 4년으로 늘린다는 얘기는 모든 근로자가 비정규직이 된다는 뜻”이라고 강조했다. 노동계 역시 정부안에 대해 절대 불가 입장이다. 장석춘 한국노총 위원장은 “그나마 비정규직법 시행 이후 상당수 비정규직 일자리가 정규직으로 전환됐는데 사용기간을 늘리면 이 같은 효과가 사라질 것”이라고 예상했다. 임성규 민주노총 위원장은 “4년 연장이 4년 고용의무를 뜻하는 게 아니기 때문에 기업은 언제든 다른 비정규직으로 대체할 수 있어 비정규직 활용만 확산될 것”이라고 주장했다. 모두가 정부 개정안을 반대하는 상황에서 정부의 뜻대로 추진되기는 어렵다는 게 중론이다. 문제는 추진되지도 않을 내용이 시장에 정부의 의지로 읽히면서 개별 기업들에 혼란을 주고 있다는 점이다. 안산반월공단에 있는 전자부품업체인 A사는 그동안 비정규직 근로자가 입사 후 2년 동안 성실히 근무를 할 경우 정규직으로 전환해줬다. 업종 특성상 특정 작업 단계에서 불량이 생길 경우 대량 불량으로 이어질 수 있기 때문에 숙련된 인력이 필요하기 때문이다. 하지만 노동부가 개정안을 국회에 제출한 후 정규직 전환을 일단 중단하기로 했다. 4년 동안이나 비정규직으로 쓸 수 있다면 그에 따른 인건비 절감액이 상당하다고 판단했기 때문이다. 이 회사 K사장은 “정규직으로 전환할 경우 근로자 1인당 인건비가 월 50만원 정도 추가로 든다”며 “숙련된 인력도 좋지만 4년 동안 인건비를 절감할 수 있다는 것은 대단한 매력”이라고 말했다. 이 업체는 비정규직법이 현행대로 시행되거나 정부 개정안과 다른 내용으로 개정될 경우 혼란을 피하기 어려워 보인다. 비정규직 근로자를 정규직으로 전환해주면서 그나마 쌓아왔던 노사 신뢰관계가 무너지는 것은 물론 생산제품의 품질도 떨어질 게 확실시된다. 사정이 이런데도 노동부는 꿈적하지 않고 있다. 지난해부터 강조해온 고용대란 현실화를 주장하며 4년 연장만이 답이라는 입장을 견지하고 있다. 노동부의 한 관계자는 “원래 비정규직법 제정 당시 노동부는 사용기간 3년을 주장했지만 정치권의 타협 때문에 2년으로 바뀐 것”이라며 “경기침체 상황에서 기업이 비정규직부터 정리할 것은 확실한 만큼 이를 막기 위한 대안은 사용기간 연장밖에 없다”고 못박았다. 전문가들은 비정규직법에 대한 논의는 시장에 잘못된 시그널을 주고 있는 정부안의 폐기에서부터 시작돼야 한다고 입을 모았다. 이병훈 중앙대 사회학과 교수는 “노동부의 법 개정 추진 과정을 보면 정권의 입장에 따라 뭔가를 정해놓은 뒤 무조건 밀어붙이는 모습”이라며 “무리한 정부안부터 자진 철회한 뒤 처음부터 논의를 다시 시작하는 게 좋다”고 말했다.