|

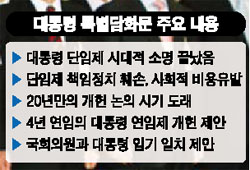

노무현 대통령이 연초에 다시 한번 ‘골치 아픈’ 정치 화두를 던졌다. 설마설마했던 4년 연임제의 개헌안 카드다. 메가톤급 파장을 몰고 올, 적어도 4~5개월 동안은 정치권의 판도를 확 바꿀 만한 이슈를 던진 것이다. 노 대통령이 임기를 불과 1년여 남긴 현 시점에서 개헌안을 꺼내 들고 나온 것은 ‘양날의 칼’을 손에 쥐었음을 의미한다. 이번에 개헌을 하지 못하면 앞으로 20년 동안 개헌이 불가능하다는 ‘대의명분’과 이를 통해 잃어버린 정국의 주도권을 쥐겠다는 의지를 동시에 깔고 있는 셈이다. 목진휴 국민대 정치학과 교수는 “노 대통령이 개헌안을 꺼낸 것은 70%는 개헌의 필요성에 대한 순수함을 갖고 있다고 볼 수 있지만 30%는 정치적 위기를 타개하기 위한 노림수로 해석할 수 있다”고 말했다. ◇1년 만에 바뀐 개헌론=지난해 1월26일 청와대 출입기자단과의 북한산 산행. 노 대통령은 “대통령 임기 5년이 너무 길다는 생각을 했다”고 말했다. 개헌론을 시사한 것으로 받아들여졌다. 그러자 노 대통령은 산행 후 오찬 간담회에서 “개헌을 염두에 둔 말은 아니다. 정치적 정황상 이미 대통령이 주도할 수 있는 의제가 아니다”고 부인했다. 당시 이병완 비서실장도 “대통령의 발언은 개헌을 의미하는 게 아니며 오히려 (개헌을) 안 했으면 좋겠다는 취지”라고 펄쩍 뛰었다. 불과 1년도 안된 시점. 노 대통령은 특별담화를 통해 개헌의 필요성을 설파했다. “단임제는 대통령의 책임정치를 훼손한다” “이번에 못하면 앞으로 20년 동안은 논의만 무성할 뿐 개헌을 이룰 수 없는 상황이 되고 만다”는 명분을 내걸었다. 1년 전에는 개헌이 “대통령의 자리에서 그리 높은 우선순위도 아니다”라는 것이 지금은 “국가의 미래를 위해 반드시 해야 할 중차대한 국가적 과제”로 바뀐 셈이다. ◇앞으로 20년 동안 이번밖에 기회 없다=노 대통령은 우선 대통령과 국회의원 임기 주기의 문제를 꺼냈다. 청와대에 따르면 지난 87년 개헌을 한 후 지난 20년 동안 대선과 총선ㆍ지방선거 중 하나로 선거를 실시하지 않은 해는 8개년밖에 없다. 선거에 매달리다 보니 정쟁이 일상화하고 구조화돼 국력 낭비와 국정 혼란의 원인으로 작용하고 있다는 것이다. 노 대통령은 또 한나라당의 ‘빅3’ 등 차기 대권 주자들이 차기 정부로 넘기자는 주장에 대해서도 “사실상 어렵다”며 조기 추진의 불가피성을 강조했다. 차기 대통령은 2013년 2월에 임기가 끝나고 차기 국회의원은 2012년 5월에 임기가 만료되므로 임기 조정이 불가능하다는 것이다. 차기 대통령의 임기를 1년 정도 줄여야 하기 때문이다. 이 같은 상황을 고려하면 우리 헌법상 대통령과 국회의원의 임기를 줄이지 않고 개헌을 할 수 있는 기회는 앞으로 20년 동안 올해밖에 없다는 것이 청와대의 설명이다. 청와대는 아울러 시기적으로도 전혀 촉박하지 않다고 강조한다. 헌법 개정은 3개월이면 가능하다는 것이다. “이처럼 중요한 문제를 임기 초에 하면 모를까 선거를 1년도 남겨두지 않고 제기한 것은 정파적이라는 비판을 들을 수밖에 없다”는 손호철 서강대 교수의 지적을 염두에 둔 것이다. 청와대는 특히 대통령제를 실시하는 95개국 중에서 단임제를 실시하는 곳은 12개국(12.6%)밖에 되지 않는다는 해외 사례까지 공개하기도 했다. ◇낮은 국정 지지도 타개책+정국 주도권=청와대의 이 같은 설명에도 불구하고 이번 제안은 극히 정치적 승부수를 염두에 둔 것이라는 지적도 적지않다. 우선 국정 지지도가 밑바닥 수준까지 추락한 상황에서 개헌을 국면 전환용 카드로 꺼낸 것이라는 얘기다. 참여정부가 야심차게 추진했던 부동산정책의 사실상 실패, 민생 어려움 가중으로 인한 양극화 심화, 부진한 경제성장률 등으로 국정을 수행하기 어려울 정도로 지지도가 떨어지자 이를 위한 타개책으로 개헌을 들고 나왔을 가능성이 있다. 국정운영의 주도권을 놓지 않겠다는 의지로도 해석이 가능하다. 이미 노 대통령의 국정운영은 낮은 지지도와 더불어 조기 레임덕 현상까지 나타나고 있다. 그러나 대통령이 개헌을 발의할 경우 개헌이 완료될 때까지 대선은 뒤로 밀리고 개헌에 관심이 집중된다. 이는 다시 말해 대선 후보에 대한 관심이 뒷전이 되고 개헌이 완료될 때까지 이르면 4~5월, 늦으면 6~7월까지 개헌과 개헌을 발의한 대통령에게 관심이 쏠린다는 뜻이다. 주도권을 대통령이 갖게 되는 셈이다. 셋째, 정치판을 다시 짜보자는 의도도 엿보인다. 개헌이 논의되기 시작하면 열린우리당의 신당 창당론 등의 주제는 밀리게 된다. 한나라당도 개헌론을 찬성하는 쪽과 반대하는 쪽이 있기 때문에 당내에서 논란이 일어나면서 자연스레 세가 갈릴 수 있게 된다. 박성민 정치 컨설턴트는 “통합신당파에 개헌을 던지면 대통령은 국가 어젠다를 위해 고민하고 있는데 통합 신당파는 오로지 국회의원 한번 더 하려는 것으로 비친다. 그래서 명분으로 전선을 만들 수 있다”고 지적했다. 아울러 개헌안을 참여정부의 민주적 업적을 부각시킬 수 있는 기회로 삼을 수 있다는 분석도 나오고 있다. 참여정부의 정치적 성과물로 내세울 수 있는 상징성을 지니고 있다는 것이다.