|

|

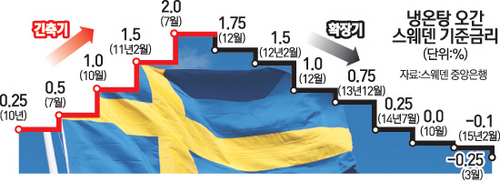

350년의 역사를 자랑하는 스웨덴 중앙은행(Riks Bank·릭스방크)에 지난 5년은 악몽과 같은 시간이었다. 릭스방크는 2010년 가계부채가 가처분소득의 160%에 이르자 '디스인플레이션(점진적 물가하락)' 상황임에도 기준금리 인상을 단행했다. 불과 1년 만에 금리는 0.25%에서 2%로 급격히 올라갔다. 하지만 디플레이션 우려가 고조되고 경제성장이 추락하자 릭스방크는 기준금리를 2%로 올린 지 불과 5개월 만에 금리를 무섭게 내렸다.

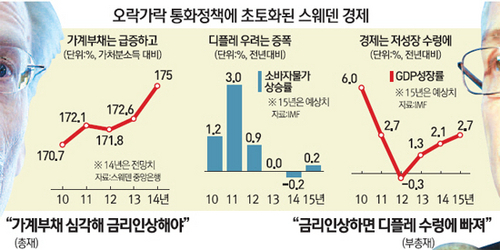

스웨덴 경제는 춤추는 통화정책에 갈피를 잡지 못했다. 결국 가계부채는 부채대로 늘고 물가는 마이너스를 기록하며 디플레이션의 수렁에 빠졌다. 두 마리 토끼를 잡으려다 모두 놓친 것이다. 1668년에 설립된 세계 최초 중앙은행 릭스방크는 '중앙은행 제도의 창시자'로 추앙 받았지만 이제 중앙은행들 사이에서 '반면교사'로 통한다.

스웨덴 경제가 나락으로 떨어진 근본 원인은 중앙은행과 금융당국 간 가계부채(금융안정)에 대한 책임이 명확하게 구분하지 않은 데서 비롯된다. 물가안정과 금융안정이라는 상반된 정책목표를 동시에 달성해야 하는 릭스방크는 가계부채가 급증하자 덜컥 겁이나 금리를 인상했고 디플레이션 우려가 짙어지면 금리를 다시 인하하는 우를 범했다.

전문가들은 한국은행과 금융당국도 금융안정에 대한 책임이 명확히 구분되지 않으면 스웨덴의 전철을 밟을 수 있다고 우려한다. 우리 경제상황이 5년 전의 스웨덴과 너무나 흡사하기 때문이다. 가처분소득 대비 164%에 달하는 가계부채, 사실상 마이너스로 돌아선 소비자물가, 1년째 0%대를 벗어나지 못하는 저성장에 이르기까지 판박이다. 상충하는 정책목표를 두고 갈팡질팡하다 정책이 실기하거나 잘못된 정책을 펼 리스크가 상존하는 것이다. 한은과 금융당국 간 책임분담이 시급하다는 지적이 그래서 나온다.

재앙의 시작은 유럽 재정위기가 발발한 2010년으로 거슬러 올라간다. 당시 스웨덴에서는 가계부채가 가처분소득의 160%로 임계점을 넘었다는 경고가 확산됐다. 이에 릭스방크는 그해 7월 금리 인상에 돌입한다. 당시 물가상승률은 1.1%로 중앙은행 목표치(2%)에 한참 못 미쳤고 경제활동인구 10명 중 1명가량(실업률 8.2%)이 실업자였지만 릭스방크의 눈에는 가계부채발 금융위기론이 너무도 커 보였다.

한번 올라간 금리는 숨 돌릴 틈 없이 올라갔다. 매 통화정책회의에서 0.25%포인트씩 인상해 꼭 1년 만인 2011년 7월 2%를 찍었다. 2010년 4·4분기 경제성장률은 8%(전년 대비)까지 치솟았으나 1년 후에는 -0.5%, 다음 분기에는 -0.1%로 경기침체에 빠졌다.

정책 실패는 되풀이 됐다. 성장률이 급락하고 물가까지 하락할 조짐을 보이자 다급해진 릭스뱅크는 정반대의 통화정책을 편다. 기준금리를 2%까지 끌어올린 후 5개월 만인 2011년 12월, 금리는 다시 내려가기 시작했다. 1년 후인 2012년 12월에는 1%로 반 토막 났다.

이 과정에서 경제는 그야말로 초토화됐다. 냉온탕을 오간 통화정책에다 남유럽 재정위기까지 증폭되며 2010년 6% 성장했던 경제는 ▲11년 2.7% ▲12년 -0.3% ▲13년 1.3%▲14년 2.1%로 낮아졌다. 물가 문제는 더 심각했다. 2010년 1.2%에서 이듬해 3.0%로 상승했지만 2012년 0.9%, 2013년 0%, 2014년 -0.2%로 디플레이션에 빠졌다. 지난해 소비자물가상승률이 플러스를 기록한 것은 6월과 7월 단 2번 뿐이었다. 그렇다고 가계부채를 잡은 것도 아니었다. 성장률이 둔화하며 소득 증가세도 더뎌졌고 2010년 가처분소득 대비 160%였던 가계부채는 최근 175%에 이르렀다.

무엇보다 뼈아픈 것은 그 동안 쌓여왔던 중앙은행에 대한 신뢰였다. 파이낸셜타임스(FT)는 "전세계 중앙은행 제도의 시초이자 1990년대 북유럽 금융위기, 2008년 미국발 금융위기 직후 발 빠른 대처로 '작지만 스마트한 중앙은행'이란 별칭을 얻은 릭스뱅크가 최근 5년간의 정책실패로 이제는 전세계 중앙은행의 반면교사 신세가 됐다"고 평했다. 심지어 스웨덴 중앙은행이 수여하는 노벨경제학상을 받은 폴 크루그먼 프리스턴대 교수마저 "스웨덴 중앙은행을 가계부채에만 천착해 무리하게 금리를 올렸고 경기와 물가를 꺾은 '가학적 통화정책자(sadomonetarist)'라고 비판했다.

수뇌부 간 내분도 화를 더 키웠다. 라스 스벤슨 부총재는 2010년 금리 인상 당시 "가계 부채가 비록 높지만 물가 하방 압력이 여전하고 유럽 재정위기로 인한 성장률 타격도 우려된다"며 "너무 빠른 금리 인상은 오히려 독이 될 수 있다"고 반발했다. 스웨덴이 인구 고령화로 일본식 디플레에 빠질 수 있다고 거듭 경고하던 스벤슨 부총재는 자신의 주장이 받아들여지지 않자 2013년 중도 사퇴했다. 중앙은행의 신뢰도는 바닥으로 곤두박질쳤다.

이 같은 릭스뱅크 패착의 근본 원인은 중앙은행과 금융당국간 가계부채 등 금융안정에 대한 책임이 불분명한 것이었다. 릭스뱅크 통화정책 회의록을 보면 "누가 가계부채에 대한 책임을 질지 명확하게 구분되지 않으면 중앙은행은 물가 하락 못지않게 가계부채도 신경 쓸 수 밖에 없다"는 내용이 번번이 등장했다.

다행인 것은 지난해부터 변화가 시작된 것이다. 2014년 8월 스웨덴 정부는 우리나라의 금융위, 금감원에 해당하는 금융감독청(FSA)에 은행권의 위기대비 자본 확충 비율을 강제하는 권한을 부여했다. 금융안정은 당국이 책임을 지고 중앙은행은 경기와 물가에만 신경 쓰라고 가르마를 타준 것이다. 이에 릭스뱅크는 본격적으로 '디플레 파이터'로 변신했다. 지난 2월 금리를 사상 처음으로 마이너스(-0.1%)로 내리고 100억스웨덴크로나(약 1조 3,000억원) 어치의 국채를 매입하는 양적완화도 발표했다. 지난달 금리를 -0.25%로 추가로 내렸고 양적완화 규모도 3배 늘렸다. 이에 지난 3월 소비자물가상승률은 0.2%로 플러스로 전환했고 올 성장률도 2.7%로 반등할 것으로 전문가들은 내다보고 있다.

전문가들은 한국도 한은과 금융당국간 명확한 역할 및 책임분담이 시급하다고 입을 모은다. 한은법상 상 물가안정이 제1 목표지만 금융안정을 간과할 수 없는 한은이 두 마리 토끼를 모두 신경 쓰다가 모두 놓칠 수 있다는 것이다. 이주열 한은 총재가 불어나는 가계부채에도 거시경제상황(경기와 물가)를 우선하겠다고 밝혔지만 가계부채 등 금융안정을 마냥 무시할 수 없는 상황이다. 통화 정책 딜레마로 운신의 폭이 갈수록 좁아지고 있는 형국이다.

한은 고위 관계자는 "사실 중앙은행의 최대 목적은 물가안정인데, 그동안 금융안정에 대한 대중의 기대가 너무 높아져 금융안정도 간과할 수 없는 실정"이라고 토로했다. 또 다른 관계자도 "가계부채 문제가 터지면 금리를 내린 중앙은행에 온 통에 비난의 화살이 돌아올 것이고 만에 하나 시스템 리스크로 확산 된다면 재정이 부족한 정부 대신 한은이 발권력을 동원해 부실을 처리해야 할 상황에 봉착할 수 있다"고 우려했다.

조동철 한국개발연구원(KDI) 수석이코노미스트도 최근 "한은에 '금융안정' 등 다양한 목표가 추구되어야 하는 것으로 기대되고 있어 오히려 통화정책의 불확실성이 확대되고 디플레이션에 대한 우려가 불식되지 않고 있다"고 우려한 바 있다.