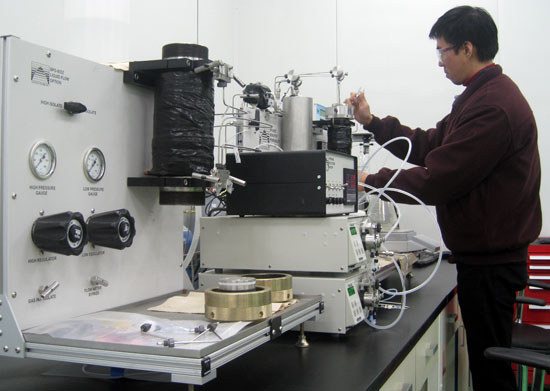

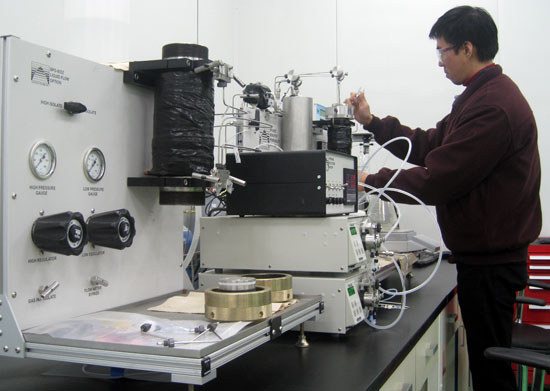

| | 한국지질자원연구원 CO2처분연구실의 한 연구원이 CO2 지중저장을 위한 암석의 투과율 측정 실험을 수행하고 있다. |

|

최근 전세계적으로 지구온난화의 주범인 이산화탄소(CO2)를 발생단계에서부터 격리·저장하는 이산화탄소 포집·저장(CCS) 기술 개발이 당면과제로 급부상하고 있다. 대형 배출원으로부터 이산화탄소를 포집해 지하 심부나 해저에 10만년 이상 안정적으로 저장하는 것이 이 기술의 목표다.

오는 2050년까지 450억톤의 이산화탄소 감축을 전세계에 권고한 국제에너지기구(IEA)도 이의 20%인 90억톤이 CCS 기술을 통해 처리될 것으로 전망하고 있다. 이런 추세에 맞춰 미국ㆍ일본ㆍ호주 등 주요 선진국들은 지난 1990년대부터 CCS 관련연구를 활발히 진행해왔으며 현재 추진 중인 프로젝트만도 20여개에 이른다.

CCS는 크게 지중저장과 광물탄산화 기술로 나뉜다. 전자는 화력발전소나 제철소에서 포집한 대량의 이산화탄소를 염대수층, 유전·가스전, 석탄층 등에 저장하는 것이며 후자는 이산화탄소를 자연산 광물과 반응시켜 고체 상태의 탄산염광물로 전환해 재활용하는 기술이다. 한국지질자원연구원 지구환경연구본부 CO2처분연구실의 김정찬 박사는 "CCS는 현존하는 가장 효율적인 이산화탄소 저감기술로 꼽힌다"며 "전세계적인 연구비중은 지중저장이 80%, 광물탄산화가 20%를 점하고 있다"고 밝혔다.

김 박사 연구팀은 현재 이 두 가지 기술을 함께 개발하고 있다. 먼저 지중저장은 지하 수㎞에 초임계 상태로 고온 가압한 이산화탄소를 주입하는 방식을 사용한다. 주입된 이산화탄소는 초기에 유전·가스전의 빈 공간에 가스 형태로 머물지만 시간이 지나면 액체로 물성이 변한다. 그리고 수백년 이상이 흐르면 광물질과 결합해 암석 같은 고체로 변해 반영구적으로 저장되는 메커니즘이다. 저장장소가 염대수층이라면 이산화탄소는 물에 용해돼 저장된다. 김 박사는 "지중저장 기술은 저장부지의 지질특성화 기술, 저장 기술, 모니터링 및 관리 기술로 구분되는데 대용량 저장소의 탐색, 저장비용 절감, 그리고 안전성 확보가 실용화의 관건"이라고 설명했다.

광물탄산화의 경우 연구팀은 이미 지질연 내에 연간 1,000톤의 처리능력을 가진 파일럿 설비를 건설, 폐석고를 활용한 이산화탄소 저장기술 개발에 성공했다. 최종 목표는 2015년 100만톤급 플랜트의 상용화다. 김 박사는 "광물탄산화는 회수된 탄산염광물의 재활용도 가능하지만 공정비용이 많이 들고 포집된 이산화탄소의 순도가 낮으면 새로운 폐기물 발생의 우려가 있다"며 "이의 해결을 위해 촉매 및 지연제로 비용을 절감하고 탄산염광물의 품질을 높이는 연구에 주력하고 있다"고 말했다.

현재 지질연은 한국석유공사ㆍ한국해양연구원과 함께 우리나라 영해의 대륙붕을 탐사해 지중저장 파일럿 플랜트 후보지를 조사하고 있다. 현재 최적지로 거론되는 곳은 동해 울릉분지다. 지질연의 기초조사 결과 이곳 대수층에 10억톤 이상의 이산화탄소 저장공간이 확인됐다. 이는 500㎿급 석탄 화력발전소 1기에서 배출하는 이산화탄소의 50년분에 해당하는 양이다.

김 박사는 "2020년께 세계 CCS시장이 약 140조원으로 추산되는 만큼 기술 상용화를 이룬다면 이산화탄소 배출권 거래를 통해 막대한 경제적 이익을 창출할 수 있다"고 밝혔다.