|

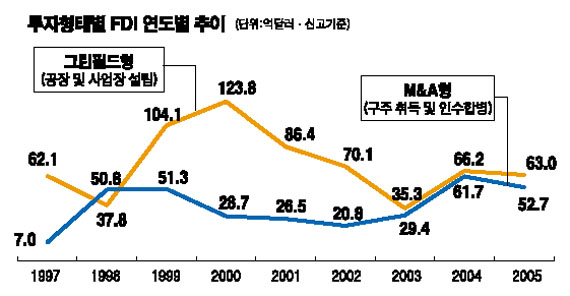

[외환위기 그후 10년] 투기자본 '먹튀', 반외자 정서 키워 공장설립 '그린필드형' 제자리…M&A형은 7배 이상 늘어"독소조항 완화 시스템 만들되 외국자본 무조건 적대시 말아야" 최형욱기자 지난 98년 1월 4일 김대중 대통령 당선자의 일산 자택. 이날 만찬에는 김용환 비상경제대책위 대표, 임창열 부총리 겸 재정경제원장관 등 거물급 인사들이 한꺼번에 모여 경제위기 타개방안을 논의했다. 눈에 띄는 것은 외국인으로서는 유일하게 ‘헤지펀드의 대부’ 조지 소로스가 참석했다는 점이었다. DJ는 국제 금융계의 거물인 소로스가 투자하면 한국의 국제 신인도도 올라갈 것으로 보고 협조를 요청했다. 1년뒤인 99년 1월 마침내 소로스 펀드는 서울증권을 인수, DJ에 화답했다. 하지만 소로스 펀드는 사옥 매각 등으로 회사 현금을 늘린 뒤 순이익보다 많은 배당, 자사주 유상 소각 등을 통해 ‘단물’을 빼먹고 결국 900억원의 투자이익을 남기고 지난 2005년12월 철수했다. 이처럼 돈을 쫓아 움직이는 국제자본의 냉혹한 속성은 BIH의 브릿지증권 고배당 및 유상감자, JP모건의 만도 우선주 유상감자, 칼라일의 한미은행 매각, 골드만삭스의 진로 지분 처분, 론스타의 외환은행 임직원에 대한 대규모 감원 등에서 무차별적으로 드러났다. ‘외국자본 유치는 무조건 선’이라는 발상이 얼마나 순진했는지 드러나면서 ‘반외자 정서’가 팽배해지는 순간이었다. 외국 자본 유치를 위해 자본시장을 열었지만 기업 가치만 훼손시키는 투기자본만 들어왔다는 얘기다. 실제 한국은행에 따르면 자본이익을 노리는 기업 사냥식 인수합병(M&A)형 외국인 투자는 지난 97년 10억1,000만 달러에서 지난 2005년 52억7,000만 달러로 7배 이상 늘었다. 반면 공장 설립 및 고용 창출 등을 동반하는 그린필드(Greenfield)형 외국인 직접투자는 같은 기간 62억1,000만달러에서 63억 달러로 제자리 걸음을 하고 있다. 서비스업에 대한 규제나 노사관계 불안 등으로 공장 건설형 외국인 투자가 저조한 틈을 타 ‘머니 게임’에 치중하는 자본만 들어오고 있는 것이다. 이들 투기 자본은 외환위기 여파로 국내 기업의 경영권이 취약한 틈을 타 고배당이나 자사주 매각 등을 요구, 기업의 잠재 성장력을 약화시키고 있다는 비판을 받고 있다. 삼성 구조조정본부 한 관계자는 “회사(삼성전자)가 살려고 우리 보스(이건희 삼성 회장)에게 정말 못할 짓을 했다. 외환위기 이후 유동성 마련을 위해 유상증자를 하는 바람에 이 회장의 삼성전자 지분율이 98년 3.51%에서 1.91%로 떨어졌다. 이 때문에 외국인 투자가들의 요구에 취약해지고 말았다”고 토로했다. 이 때문에 외국자본의 옥석을 가려야 한다는 지적이 많다. 유병규 현대경제연구원 상무는 “우리 경제의 선진화를 위해서는 외국 자본을 적대시해서는 안 된다”면서도 “자본의 투기성, 비공익성, 투자이익의 해외 유출 등의 독소를 완화할 수 있도록 법적ㆍ경제적 시스템을 만들어야 한다”고 말했다. 물론 일부 부작용 때문에 ‘반외자 정서’가 커지는 것을 경계하는 목소리도 있다. 박재하 금융연구원 선임연구위원은 “아시아 위기 당시 일본이 자국의 신용등급을 낮춘 국제신용기관에 대해 역으로 신용 평가를 하겠다고 나섰다가 비웃음만 샀다”며 “감정적으로 접근하는 것은 곤란하며 제도 개선 방향도 국제사회의 기준에 맞아야 한다”고 말했다. 입력시간 : 2007/02/14 18:14