|

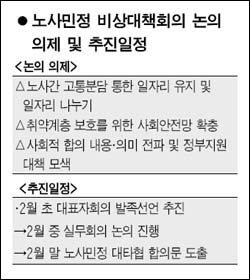

한국노총과 경총이 22일 내놓은 경제위기 극복을 위한 대책의 핵심은 근로자들의 고용불안과 기업의 경영위기 타개를 위해 노사가 고통을 분담하겠다는 것이다. 이를 위해 기업은 근로자 해고를 최대한 자제하고 근로자들은 일자리를 나누기로 했다. ◇소외계층 대변 위해 민간 부문도 참여=이번에 제안된 비상대책회의에 시민사회단체와 종교단체ㆍ학계 등을 참여시킨 것은 이번 경제위기가 노사에 국한되지 않고 일반 시민이나 자영업자에까지 영향을 미치고 있다는 판단에 따른 것이다. 장석춘 노총 위원장은 “노동조합 조직률이 11%밖에 안 되는 상황에서 노조 바깥에 있는 근로자 등 소외계층의 의견 수렴이 안 되고 있다”면서 “구조조정의 피해는 모든 근로자와 서민이기 때문에 민간의 참여가 필요하다”고 설명했다. 민간이 참여하면서 오히려 합의가 어려워지고 파급력도 떨어질 것이라는 지적에 대해 이수영 경총 회장은 “우리 실정에 맞는 일자리 나누기와 고용유지 방안을 마련해 국민 전체에 전파해서 일자리가 축소되는 현상을 막아보자는 데 취지가 있다”면서 “이른 시일 내 좋은 결과가 나올 것으로 기대한다”고 말했다. ◇민노총 불참 “파급효과 제한적”=고용대란이 현실화되고 있는 상황에서 근로자와 기업이 고통분담을 통해 고용을 유지하는 방안을 논의하기로 한 점에서 의미가 있다. 하지만 일자리 나누기와 관련해 근본적인 견해차를 지니고 있어 실효성 있는 방안이 도출될 수 있을지 의문이라는 견해도 적지 않다. 경영계는 일자리를 나누려면 임금삭감이 전제돼야 한다는 입장인 반면 노동계는 이미 근로시간 단축으로 상당 부분 임금이 삭감된 상태여서 추가적인 양보는 힘들다는 주장을 펴고 있다. 실제로 이날 기자회견에서 장 위원장은 “작업축소로 근로자들의 임금이 이미 30~40% 삭감된 상태”라며 “대기업들이 막대한 잉여자금을 쌓아두거나 설비투자에만 투입하지 말고 인적 투자가 이뤄져야 한다”고 주장했다. 노동계의 한 축인 민주노총이 불참할 것이 확실시돼 다음달 말 대타협 선언이 나오더라도 파급효과가 제한적일 수밖에 없다는 지적도 나온다.