|

현대자동차ㆍ기아자동차 노조와 금속노조가 미국 GM의 구조조정과 전미자동차노조(UAW)의 쇠락을 반면교사로 삼아 하루빨리 정신을 차려야 한다는 지적이 나오고 있다.

한때 GM 노조는 미국 최고의 강성노조였고 역시 강성인 포드ㆍ크라이슬러까지 가입한 UAW는 미국에서 가장 크고 강력한 산별노조였다. 하지만 자동차산업 쇠락과 함께 천천히 힘을 잃었고 지난 2009년 GM이 파산보호 신청을 할 때 UAW는 "오는 2015년까지 파업하지 않겠다"고 항복선언을 한 바 있다.

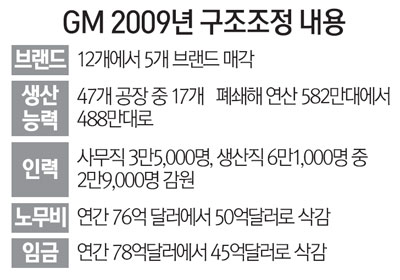

대형차 위주로 성장한 미국 자동차산업의 위기는 오일쇼크가 닥친 1970년대부터 시작됐다. UAW는 한동안 강성 입장을 유지하다 1980년대 초반부터 업체의 구조조정안을 수용하는 이른바 양보교섭을 하게 된다. 2006년에는 GM과 포드의 3만명 감원에 동의해주기도 했지만 이미 때는 늦었다. 2009년 GM은 파산보호를 신청했고 2만9,000명을 감원하는 구조정안을 발표해야만 했다. 1980년대 이후 양보 입장도 취해봤지만 결국 노조활동이 일자리를 빼앗는 부메랑이 된 것이다.

현재 수입차의 집중공세를 받는 현대차와 기아차의 상황은 미국 자동차업계가 위기에 빠진 초기 상황과 많이 닮아 있다. 1980년대 빅3의 미국 시장 점유율은 43.3%였지만 1985년 38.4%, 1998년 28.5%까지 떨어진 반면 일본 브랜드의 점유율은 1980년 19.4%에서 1986년 20%대에 진입했고 2003년에는 빅3를 역전해 30%대로 올라섰다. 그 과정에서 UAW는 조합원 수가 1980년 150만명에서 2000년대 중반 60만명까지 줄며 힘을 잃어갔다.

회사가 직원들에게 과다한 대우를 해주는 모습도 똑같이 닮아 있다. 빅3는 노조의 힘에 밀려 매년 실질임금을 인상해주고 의료비 등 이슈에 대한 노조 요구를 늘 수용해왔다. 차가 잘 팔리든 안 팔리든 공장 가동률을 80% 이상으로 유지해야 했고 일시 해고시에는 5년간 평균임금의 95%를 지급했다. 퇴직자와 그 가족의 의료보험과 연금을 종신지급하는 프로그램까지 있었다.

이 같은 요구가 관철된 것은 UAW의 이른바 패턴교섭전략 때문이다. UAW는 빅3 중 한 회사를 찍어 파업을 무기로 압박한다. 그러면 해당 업체는 파업이 곧 경쟁사의 이익으로 연결된다는 두려움에 UAW의 요구를 수용하게 되고 결국 빅3 노조 전체가 같은 것을 얻게 된다.

자동차업계의 한 관계자는 "금속노조는 현대차가 파업하면 기아차도 파업하는 투쟁 방식을 쓰고 있는데 이는 UAW의 패턴교섭과는 다르지만 두 노조 모두가 원하는 것을 얻는다는 결과는 같다"고 분석했다.

현대ㆍ기아차는 노사관계 선진화가 이뤄지지 않을 경우 국내 자동차산업이 장기적으로는 공동화될 것으로 보고 있다. 현대차의 한 관계자는 "금속노조가 막강한 교섭력으로 매년 성과를 획득한다는 점은 미국이 걸어온 것과 똑같다"면서 "노조가 바뀌지 않는다면 그 끝은 자동차산업 몰락과 대규모 구조조정이 될 것"이라고 우려했다.