|

|

|

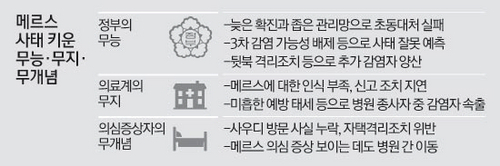

단 한 명의 중동호흡기중후군(MERS·메르스) 환자에서 촉발된 메르스 사태가 정치·경제·사회 등 우리 사회 각 분야에서 맹위를 떨치고 있다. 지난 한 달여간 메르스 사태는 정치 쪽에서는 황교안 국무총리 인준 이슈를 집어삼켰고 경제에는 내수와 수출을 위축시키는 등 심대한 타격을 미쳤다. 휴업에 돌입하는 학교가 속출하게 했고 인터넷상의 괴담 유포도 도를 넘어서게 하는 등 사회 전반에도 엄청난 파장을 불러일으켰다. 이처럼 대한민국을 송두리째 뒤흔든 메르스 사태는 결국 보건 당국의 무능, 의료계의 무지, 메르스 의심자의 무개념이 만든 인재라는 게 전문가들의 지적이다.

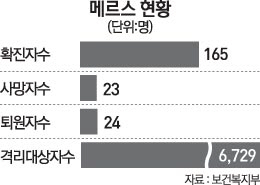

지난 4월 바레인·사우디아라비아 등 중동국가를 방문한 이력이 있는 국내 메르스 최초 감염자(68)는 증상이 나타난 5월11일 이후 20일 확진 판정을 받기까지 무려 9일이나 소요됐다. 당시 보건 당국은 첫 환자가 바레인만을 방문국으로 말하자 바레인은 메르스 발병 국가가 아니라는 이유로 검사를 하지 않았다. 확진 판정만 빨랐어도 현재 세자릿수(165명)까지 늘어난 메르스 환자 수가 한자릿수에 그쳤을 것이라는 게 중론이다.

최초 감염자가 뒤늦은 확진 판정을 받은 후 보건 당국이 관리대상자를 최초 감염자와 같은 병실에 머문 사람으로 한정한 것도 패착이었다. 결국 이 병원에서 메르스에 감염된 것으로 추정되는 확진자는 무려 37명으로 불어났다. 80건 이상의 3차 감염을 일으킨 것으로 추산되는 14번째 환자(35)도 첫 환자와 평택성모병원에 함께 있다 감염됐지만 같은 병실을 쓰지 않았다는 이유로 초기 격리 대상에서 배제됐다. 결국 보건 당국이 격리대상자 군만 제대로 설정했어도 80여명의 삼성서울병원발 메르스 환자는 나오지 않았어도 됐다. 초동대처에 실패한 보건 당국이 바로 슈퍼전파자라는 질책이 나오고 있는 것도 이 같은 맥락에서다.

메르스가 이처럼 우리나라를 강타한 데는 의료진의 무지도 한몫했다. 후쿠다 게이지 세계보건기구(WHO) 사무차장은 '대부분 의료진이 메르스에 익숙지 않았다'는 점을 메르스 확산 요인 중 하나로 꼽았다. 최초 감염자를 진료하다 메르스에 걸렸고 지금은 완치된 365서울열린의원 원장 역시 "(첫 환자가) 병원에 왔을 때는 메르스에 대해 정확히 몰랐다"며 "메르스에 대해 무지했던 게 문제였다"고 언급했다. 보호장구 없이 환자를 이송하다 감염되거나 의료진이 메르스 증상 발현 이후에도 환자를 돌본 사례가 나오고 있는 것도 결국 의료계가 메르스에 대해 확실하게 알지 못했기 때문이라는 분석이다.

메르스 의심자들의 무개념도 여론의 도마에 오르고 있다. 가족이 메르스 확진 판정을 받았고 본인 역시 메르스 의심 증상이 있는데도 외국으로 출장을 나가거나 자가격리조치 대상자들이 집을 벗어나 지방으로 가는 일도 잇따라 발생했다. 12일 서울 강남세브란스병원에서는 검사 중이던 메르스 의심환자가 격리 상태에서 병원 밖으로 탈출하는 소동이 일어나기도 했다.

더 큰 문제는 이 같은 난맥상이 현재진행형이라는 점이다. 메르스가 발생한 지 한 달여가 지났지만 보건 당국의 격리대상자 밖에서 여전히 환자가 나오고 있다. 이날 확진 판정을 받은 165번째 환자(79)는 76번째 환자(75)가 6일 응급실을 방문한 강동경희대병원에 입원 중이었지만 응급실을 이용하지는 않은 것으로 파악돼 보건 당국의 격리대상자에 포함되지 않았었다. 사태 발생 초기 메르스 의심자를 첫 환자의 같은 병실에 머문 사람으로 한정했다 대량으로 환자 발생을 유발시킨 평택성모병원에서의 실수를 되풀이한 것이다. 무지가 문제였던 의료계 일각에서는 이제 '기피'가 새로운 문제로 부각되고 있다. 대다수 의료진은 사투를 벌이고 있지만 일부 병원들은 메르스 의심 환자들이 오는 것 자체를 꺼리고 있다. 이에 대한 당국의 대처는 원론적인 수준에 머물고 있다. 권덕철 복지부 중앙메르스대책본부 총괄반장은 "일부 병원들이 메르스 의심자들을 받지 않는 사례가 보고되고 있다"며 "의료법에 따라 조치할 것"이라고 말했다.