|

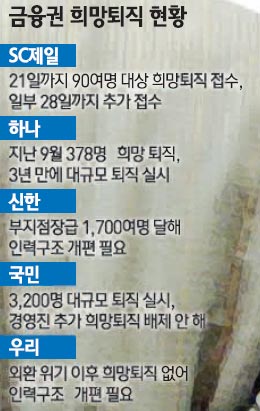

금융권의 희망퇴직 바람은 기본적으로 인사적체에서 유래한다. 특히 외환위기 이후 계속 이어진 인수합병(M&A) 바람은 금융권의 '인사도로'를 꽉 막히게 했다. 실제로 외환위기 당시 구조조정의 바람을 맞은 은행 대부분은 특정 직급에 직원들이 몰려 있다. 합병 과정에서 대대적인 인적 구조조정을 하지 못한 탓이다. 한국전쟁 이후인 지난 1955~1963년에 태어난 베이비부머들의 은퇴시기가 다가온 것도 주요 원인이다. 2년 전부터 베이비부머 세대들이 은행을 떠났지만 여전히 상당수가 남아 있다. 정상적인 인력 구조라도 M&A가 이뤄지면 인력을 줄여야 하는데 베이비부머라는 특수한 연령층이 몰려 있으니 적체가 심해질 수밖에 없다. SC제일은행은 이달 21일까지 상무급 이상 임원 90여명을 대상으로 희망퇴직을 접수했다. 조직을 가볍게 한다는 게 목적이지만 인사에 숨통을 틔우자는 포석도 있다. 은행의 한 관계자는 "구두로 희망퇴직 의사를 밝힌 사람을 위해 이번주 말까지 접수를 연장했다"고 밝혔다. 하나은행은 지난달 22일 378명의 희망퇴직을 단행했다. 3년 만에 실시하는 대규모 퇴직이었다. 인사적체 등이 주요 원인이다. 금융계에서는 외환은행을 하나금융이 인수하면 일정 부분 희망퇴직을 추가로 실시해야 하지 않겠느냐고 보고 있다. 일회성 구조조정보다는 단계적으로 두 은행의 중복인원을 정리하지 않겠느냐는 것이다. 실제로 과거 국민은행이 장기신용은행을 인수하거나 하나은행이 보람은행과 합병할 당시 은행권에서는 대규모 인력 조정이 진행됐다. 신한은행도 이런 상황과 연결돼 있다. 2006년 4월 조흥은행과 합병한 신한은행에는 부지점장급이 두텁게 형성돼 있다. 지점은 967개인데 부지점장(MA)급만 1,700여명에 달한다. 은행 안팎에서는 부지점장이 되기도 어렵지만 지점장 나가기도 쉽지 않다는 말이 들린다. 신한은 2009년 600명이 희망퇴직을 했지만 인사적체는 계속되고 있다. 지난해 말 3,200명에 달하는 대규모 희망퇴직을 단행한 국민은행은 인사적체가 어느 정도 해결됐다는 내부 평가가 나온다. 하지만 경영진은 추가적인 희망퇴직을 배제하지 않고 있다. 어윤대 KB금융 회장은 지난달 말 창립 3주년 기념식에서 "KB가 4대 금융지주 중 생산성을 측정하는 '인건비 대비 영업이익 배수'가 가장 낮다"고 말해 불씨를 남겼다. 외환위기 이후 대규모 희망퇴직을 시행한 적이 없는 우리은행도 언제든 희망퇴직을 통한 인사적체 해소와 군살빼기에 나설 수 있다는 관측이 나온다. 은행들도 최대한 '역삼각형' 구조의 인력체계를 바꾸기 위해 노력하고 있지만 쉽지 않은 게 현실이다. 희망퇴직을 통해 인사적체를 해소하기 위해서는 퇴직 대상인 지점장급 이상에게 적절한 보상을 해줘야 하기 때문이다. 금융감독원에 따르면 6월 말 현재 전체 은행직원 수는 9만7,150명으로 이중 책임자(과장급 이상)는 5만9,297명에 달했다. 지난해 업계 최고 수준으로 희망퇴직을 실시한 국민은행은 관련 비용으로 6,000억원을 사용했다. 금융권의 한 관계자는 "퇴직대상에게 적절한 보상을 해줘야지 보상액이 어중간하면 유능한 젊은 직원들만 빠져나가는 부작용이 나온다"고 말했다.