|

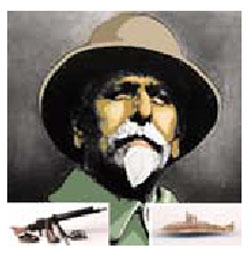

그리스는 자하로프를 믿었다. 잠수함의 성능을 반신반의하면서도 숙적 오스만 투르크에 대항할 비밀병기가 될 것이라는 자하로프의 설득에 결국 넘어갔다. 1884년 한 척 주문. 그리스와 계약서의 잉크가 마르기도 전에 자하로프는 이스탄불로 찾아가 그리스의 구매 사실을 흘렸다. 오스만 투르크는 2척을 주문했다. 자하로프의 다음 행선지는 러시아. 오스만 제국과 사이가 안 좋던 러시아는 잠수함 4척을 사들였다. ‘죽음의 유태인’ 자하로프(Basil Zaharoff)는 이런 식으로 무기를 팔아먹었다. 자하로프가 무기상으로 나선 것은 24세 무렵. 가난한 유대계 러시아 상인의 아들로 1849년 태어나 소년원을 들락거리고 매춘업에도 종사했던 그는 무기 판매에서 물 만난 고기처럼 실적을 올렸다. 매출이 부진하면 분쟁을 일으켰다. 19세기 말부터 20세기 초반에 일어난 미국ㆍ스페인전쟁, 보어전쟁, 러일전쟁의 뒤에는 어김없이 그가 나온다. 1차대전에서 그가 공급한 무기는 대형전함 4척, 순양함 5척, 잠수함 53척, 대포 2,328문, 어뢰 2만2,000개, 비행기 5,500여대, 기관총 10만여정에 달한다. 연합국과 동맹국을 가리지 않고 무기를 팔아 엄청난 부도 쌓았다. 미국의 ‘타임지’로부터 ‘세계최고의 부자’라고 평가받았을 정도다. 양쪽을 오가며 죽음을 팔았지만 명예도 얻었다. 1936년 11월27일 85세를 일기로 숨지기 전까지 그는 영국의 기사작위를 비롯해 30여개국에서 300여개의 훈장을 받았다. 긴장을 조성해 무기를 팔아먹는 행위는 요즘도 ‘자하로프 시스템’이라고 불린다. 주체가 자하로프에서 거대 무기메이커로 바뀌었을 뿐 탐욕이 피를 부르는 구조는 아직도 여전하다. 지구촌에서 전쟁이 끊이지 않는 이유도 여기에 있다. 돈.