|

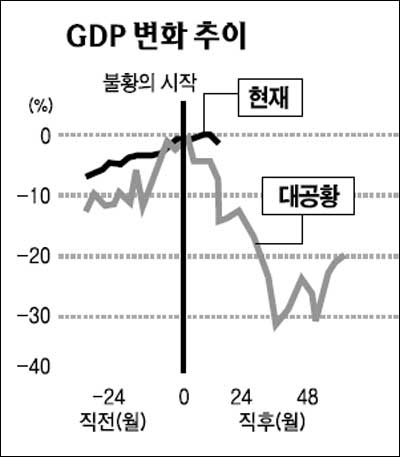

현재의 불황과 30년대 대공황과는 어떻게 다를까? 월스트리트저널(WSJ)은 31일 현재의 불황이 대공황으로 이어질 가능성은 50% 미만에 불과하지만 설령 그렇게 된다 해도 당시와는 사뭇 다를 것이라고 예상했다. 다시 말해 파국적인 결과로 이어지지는 않을 것이란 전망이다. WSJ은 우선 정부의 개입 방식과 방향이 다르다고 지적했다. 30대 대공황 당시에는 극도의 정책혼선이 빚어졌다. 연방준비제도이사회(FRB)는 기준금리를 높여 부채를 청산하고 미지급 임금을 갚고 부동산을 청산하도록 압력을 가했다. 유동성을 풀어야 하는데 오히려 이를 압박한 것이다. 당시 재무부장관 앤드류 멜론의 정책은 이의 극단적인 표현이었다. 또 악명높은 스무트 홀리 관세법은 자유무역을 제한하고 각국에 보호주의를 촉발시켰다. 두번째로 WSJ은 취업구조가 당시와 지금이 다르다는 점을 들었다. 지금의 농업인구는 2%에 불과하지만 당시는 20%가 넘었다. 또 지금은 4분의 3이 서비스업종에 종사하지만 당시는 절반이 안됐다. 당연히 불황의 충격이 제한적일 것이란 근거다. 셋째로는 지금은 사회안전망이 잘 구축돼 있다는 것이다. 물론 이는 대공황기에 대부분 도입된 것이지만, 고용보험, 긴급구호체계, 식사쿠폰제 등은 대공황 당시에는 없었던 것이다. 넷째로는 음식료품 지출 비중이 다르다는 점을 들었다. 당시 음식료품 비중은 가계 가처분소득의 25%가 넘었지만 지금은 10%도 안된다. 당연히 소득 감소로 인한 충격이 꼭 기아나 빈곤으로 연결되지는 않는다. 하지만 현재의 불황은 금방 사라질 것은 아니라고 신문은 덧붙였다. 대공황기에 시카고대를 다녔던 저명 경제학자 폴 샤무엘슨(93)은 "당시 대학에선 고전파 경제학에 기초한 자유방임 이론을 가르치고 있어 매우 혼란스러웠다"며 "이번 불황도 탈출에 성공하기까지에는 4~5년이 족히 걸릴 것"으로 예측했다.