|

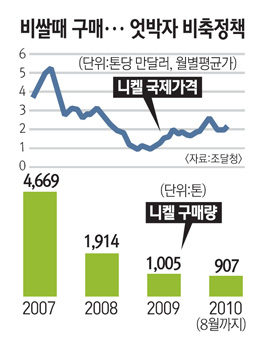

지난 2007년 세계적으로 원자재 파동이 일면서 니켈 값이 급등했다. 한때 톤당 6만달러를 넘어설 정도로 가격이 오르자 원자재 비축을 담당하는 조달청에는 비상이 걸렸다. 이에 조달청은 긴급구매에 나서 2007년 한해 동안 4,669톤을 구매했다. 그러나 니켈 가격은 이후 과도한 가격급등에 따른 수요감소 등으로 2007년 중반 이후 급락하기 시작, 2007년 말~2008년 초에는 3만달러 수준으로 반토막이 났다. 이후 금융위기 여파 등으로 2008년 말~2009년 초에는 1만달러 선으로 6분의1토막이 났고 이후 조금 회복돼 현재 2만달러 선에서 움직이고 있다. 최고가 때 니켈을 대량 구매한 조달청으로서는 꼼짝없이 물린 셈이다. 철 스크랩에서도 비슷한 상황이 벌어졌다. 2008년 초 파동이라고 할 정도로 세계적으로 철 스크랩 부족현상이 벌어졌다. 이에 조달청이 속히 나서 대량으로 철 스크랩을 수입했다. 그러나 2008월 9월 글로벌 금융위기가 발생해 경기가 급락하자 철 스크랩 가격도 폭락했다. 역시 최고가에 매입한 조달청은 고스란히 손해를 봤다. 지난해 12월 조달청은 천정부지로 치솟는 국제 원자재 가격을 견디지 못하고 비축물자 구입을 '올스톱'했다. 런던금속거래소에서 알루미늄이 톤당 2,250달러, 구리가 9,300달러 수준까지 오르며 사상최고 가격을 위협하자 정부로서도 구매를 중단할 수밖에 없었던 것이다. 그러나 정작 전국의 원자재 비축창고는 점점 바닥을 드러내고 있었다. 알루미늄은 37.3일, 구리는 38.9일치 물량밖에 없어 지금처럼 원자재 가격 폭등이 이어진다면 최악의 경우 국내 주요 금속공장이 문을 닫을 수밖에 없는 처지다. 이 같은 사태가 벌어진 것은 원자재 가격이 바닥을 찍었던 2009년 1ㆍ4분기에 충분한 물량을 확보하지 못한 것이 두고두고 짐이 되면서 국제상품 가격변동폭이 컸던 지난해에도 적극적인 구매에 나서지 못했기 때문. 원자재가 폭등이 현실화한 후에야 정부는 구리와 주석의 비축물량을 늘리겠다는 둥 '소 잃고 외양간 고치기' 행태를 보이고 있다. 이처럼 조달청의 원자재 비축이 주먹구구라는 지적이 높아지고 있다. 한 비축 전문가는 "원자재 조달의 기준도, 과학적인 적정 매입ㆍ방출 프로그램도 없다"며 "전문성이 부족한 담당직원들이 국제시황에 따라 움직이다 보니 이 같은 사태가 발생한 것"이라고 말했다. 중소기업에서 정부 비축자원 납품을 받는 한 업체 관계자는 "국제 원자재 가격이 수급과 환율ㆍ금리 등 투기적 이유로 출렁이는 경우가 대부분인데 정부는 단순히 국내상황만 보고 물량을 쌓아놓고 있다"며 "요즘처럼 가격이 급등할 때는 비축자원에 매달릴 수밖에 없는데 우리로서는 답답하기만 하다"고 토로했다.