|

"…한 줌의 황토 흙이 된 채 내 여기 고요히 숨을 쉬노라. 나는 조용한 휴식에 묻힐지언정 결코 잠을 자지 않노라."

1961년 고(故) 최인호 작가가 서울고 1학년 재학 시절 쓴 시 '휴식'의 한 대목이다. 휴식에 묻힐지언정 결코 잠을 자지 않겠다던 그의 말처럼, 영면했지만 그가 남긴 글들은 여전히 뭇 사람들의 마음속에 오롯이 남아 있다.

최인호는 스스로 '고통의 축제'라고 명명했던 5년이라는 긴 암 투병의 시간을 거쳐 지난 9월 25일 홀연히 '별들의 고향'으로 떠났다. 부인 황정숙 씨는 최근 유품을 정리하다가 남편의 책상 위에 포도송이처럼 남은 하얀 눈물 자국을 발견했다. 최인호가 고통과 마주하며 눈물을 흘렸던 그 방, 쌓인 책더미 사이에는 한 자 한 자 꾹꾹 눌러 쓴 그의 육필 원고가 가지런히 놓여 있었다.

"지금 이 순간 나 자신을 가장 괴롭히는 것은 더이상 글을 쓸 수 없다는 참을 수 없는 절망감입니다. 하지만 나는 쓰고 싶습니다. 반드시 이 고통 속에서."

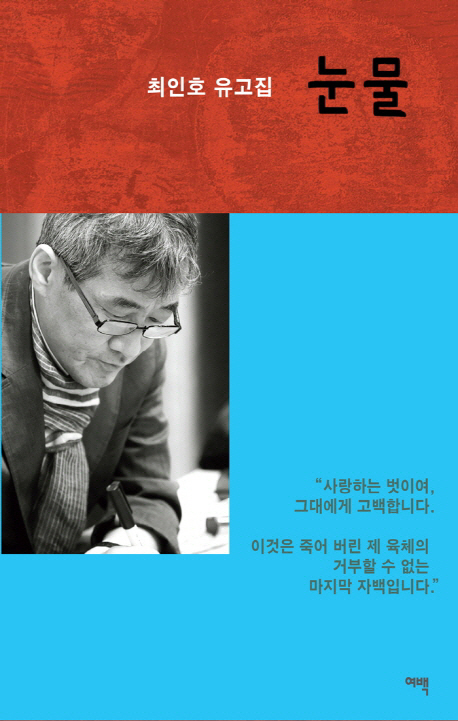

최인호가 별세 직전까지 작성한 미공개 육필 원고 200매를 포함해 그를 사랑하고 그리워하는 이들의 편지를 담은 유고집이 지난 24일 성탄절을 하루 앞두고 출간됐다.

"사랑하는 벗이여. 이 편지를 받는 그대가 누구인지 아직 저는 모릅니다."

작가가 벗에게 보내는 편지 형식으로 써 내려간 글은 마치 세상과 안녕을 고하기 전 마지막으로 띄우는 진심 어린 편지이자 고해성사 같다.

누구나 죽음 앞에서는 초라한 모습을 보이지만, 작가는 자신의 외로움과 두려움을 애써 포장하려 들거나 그로부터 도망치려 하지 않았다.

"이 생명의 저녁에 나는 '빈 손'으로 당신 앞에 나아가겠나이다."

책에는 그가 동갑내기 동무인 이해인 수녀에게 부쳤던 편지들, 배우 안성기, 영화감독 이장호, 소설가 김홍신 등 최인호를 사랑했던 이들이 보낸 편지도 담겨있다. 책은 그의 손녀가 할아버지의 생일(10월 17일)에 쓴 일기 글로 끝을 맺는다.

"할아버지가 우두 자국을 가리키며 내게 말씀하셨다. 날개가 접혀 들어간 자리라고. 날개가 활짝 펼쳐지면 마음대로 하늘을 훨훨 날아다닐 수 있다고. 언젠가 어깨에서 날개가 다시 돋으면 할아버지가 하늘로 날아가실 거라는 건 알고 있었지만, 그날이 이렇게 빨리 올 줄은 몰랐다. … 오늘은 할아버지의 예순여덟 번째 생신이다. 긴 초 여섯 개, 작은 초 여덟 개. 할아버지가 한 번에 촛불을 껐으면 좋겠다." 1만 3,800원.