|

학력과 소득이 낮을수록 골다공증에 걸릴 가능성이 더욱 크다는 연구결과가 나왔다.

가톨릭대학교 서울성모병원 직업환경의학과 김형렬ㆍ명준표 교수팀은 2008년과 2009년 국민건강영향조사에서 골밀도 검사를 받은 9,995명을 대상으로 분석한 결과 학력과 소득이 낮을수록 골다공증 유병률이 2배 가량 높게 나타났다고 7일 발표했다.

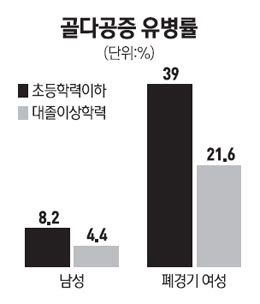

연구결과에 따르면 초등학교 이하 학력군의 골다공증 유병률은 남성 8.2%, 폐경기 여성 39%로 대졸 이상 학력군(남성 4.4%, 폐경기 여성 21.6%)에 비해 2배 가량 높았다.

가계 소득도 골다공증 유병률에 비슷한 영향을 미쳤는데, 소득수준이 하위 4분의 1인 남성의 유병률은 10.5%로, 상위 4분의 1인 남성(5.3%)의 2배에 달했다.

이 같은 차이는 뼈의 단단함을 가늠할 수 있는 수치인 골밀도 수치가 저학력층과 저소득층에서 더 낮게 나왔기 때문인 것으로 풀이된다.

골다공증은 글자 그대로 ‘구멍이 많이 난 뼈’를 의미하는데, 뼈가 약해지면서 쉽게 부러질 수 있는 상태를 말한다. 골다공증이 생기면 약간의 충격만 받아도 쉽게 골절이 생긴다.

교육수준과 가계소득이 높으면 건강에 관심이 많아져 식생활습관에 신경을 쓰는 만큼 골다공증 발생 가능성이 줄어든다는 것이 연구팀의 설명이다.

명준표 교수는 “교육수준과 가계소득이 높을수록, 최대 골량이 형성되는 영유아 및 청소년 시기에 건강과 영양관련 정보를 많이 얻는 기회가 생기고, 골 건강에 이로운 음식을 섭취하고 운동의 기회도 많아져 골다공증이 적게 생긴다”고 설명했다.

김형렬 교수는 “최근 소득불균형이 심해짐에 따라 소득과 교육이 낮은 사람들의 골다공증도 급증할 것으로 추정된다”며 “이로 인해 발생할 사회적 비용을 줄이기 위해서라도 예방과 관리를 위한 적극적인 대책이 필요하다"고 강조했다.

김영훈 서울성모병원 정형외과 교수는 “골다공증성 척추골절은 비교적 치료 결과가 좋으나 척추변형 및 신경 손상과 같은 위험한 합병증 또한 발생할 수 있어 초기의 적절한 치료가 중요하다”며 “골절을 예방하기 위해 40대 이전에 충분한 유산소 운동과 영양공급을 하고, 주기적인 골다공증 검사를 받는 것이 중요하다”고 당부했다.