|

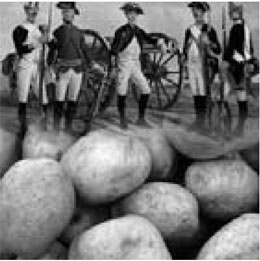

신흥 프로이센이냐, 합스부르크 가문의 오스트리아냐. 독일 지역 내 주도권을 놓고 두 나라가 맞붙었다. 계기는 후사가 없던 바이에른 대공의 사망. 1778년 7월부터 시작된 전쟁에서는 오스트리아가 우세해 보였다. 병력이 18만명으로 프로이센의 16만명보다 많았을 뿐 아니라 동맹국 프랑스에 기댈 수 있었기 때문이다. 막상 전력에는 큰 차이가 없었다. 프랑스는 미국 독립전쟁을 지원하느라 오스트리아에 병력을 보낼 여유가 없었던 반면 프로이센은 합스부르크의 독주를 막으려는 작센의 도움을 받았다. 실력이 엇비슷한 양측의 팽팽한 대치가 이어졌으나 실제 전투는 일어나지 않았다. 서로 싸움을 피했기 때문이다. 결국 전쟁 발발 10개월 만인 1779년 5월13일, 양측은 러시아의 중재로 전쟁을 종결하는 테센 협정을 맺었다. 참전국들의 체면만 살린 이 조약이 체결됐을 때 사망자는 2만여명. 양쪽에서 각각 1만여명씩 죽었다. 대부분 전투로 사망한 것이 아니라 배고픔과 질병ㆍ강추위로 희생됐다. 전장의 대치 속에서 기아에 내몰린 병사들은 총 대신 호미를 들었다. 감자를 수확하기 위해서다. 적군이 차지하기 전에 먼저 감자를 캐려는 경쟁이 벌어졌다. 최전방에서 마주친 양쪽 군대가 총을 쏘기보다는 감자밭을 향해 달려가는 촌극도 발생해 바이에른 계승전쟁은 '감자전쟁'이라는 별명을 얻었다. 사실상 무승부였던 두 나라의 경쟁관계는 다음 세기에도 소독일주의를 표방하는 프로이센과 대독일주의를 주창하는 오스트리아 간 전쟁으로 이어졌다. 예상치 않은 결과도 낳았다. 빈민들의 음식으로 치부되던 감자의 맛이 병사들이 입을 통해 알려지면서 요리가 개발되고 독일 제후들은 재배를 늘렸다. 소시지와 함께 독일을 대표하는 음식으로 꼽히는 감자가 전쟁을 통해 퍼진 셈이다.