|

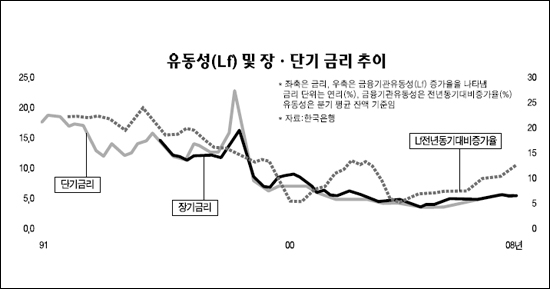

미국발 금융위기 여파가 전세계로 확산되고 있다. 특히 시중의 유동성 부족과 금리상승 압력이 거세다. 일각에서는 지난 1997~1998년 외환위기 때 유동성 부족과 고금리(정책)로 인해 기업들이 연쇄 도산했던 악몽을 기억하며 지금의 사태를 우려의 눈으로 바라보기도 한다. 반대로 유동성 과잉이나 저금리를 우려했던 시기도 쉽게 찾을 수 있다. 어쨌든 유동성이나 금리는 경제에 치명적 변수임이 분명하다. 그렇다면 유동성과 금리란 무엇인가. 유동성이란 재화 및 서비스로 전환될 수 있는 화폐와 신용을 통칭하는 말이다. 또한 유동성을 사용하는 데는 대가를 지불하게 되는데 이를 이자율 혹은 금리라고 부른다. 통상 생산되고 유통되는 재화와 서비스의 양보다 불필요하게 많은 유동성이 유통되면 물가가 오르고 반대로 부족하면 기업과 가계 모두 자금난을 겪게 돼 경제가 위축될 수 있다. 금리 또한 경제 전체에 영향을 미친다. 금리가 하락하게 되면 자금조달 비용이 줄게 돼 기업은 사업을 확장하려 할 것이고 가계는 소비를 늘리려 할 것이므로 경제는 활성화될 수 있다. 반대로 금리가 너무 높으면 저축은 늘고 지출이 줄게 돼 경기가 위축될 수 있다. 유동성의 양을 측정하는 지표로는 포괄하는 금융수단의 종류에 따라 M1ㆍM2ㆍLfㆍL 등 네 가지가 있다. 우선 M1은 현금, 요구불예금, 수시입출식 저축성 예금의 합으로 가장 좁은 의미의 통화량 지표이고 M2는 M1에 만기 2년 미만의 금융상품(정기예금, 금융채, 투신증권저축, 종금사 발행어음 등)을 추가해 계산한다. 유동성 지표 Lf는 M2에 상대적으로 유동성이 낮은 만기 2년 이상의 금융기관 유동성을 포함한다. 마지막으로 L은 Lf는 물론 정부 및 기업이 발행한 채권까지 모두 포함하는 가장 광의의 유동성 지표이다. 2000년 국제통화기금(IMF)이 새 ‘통화금융통계 매뉴얼’을 발표한 후 2006년 6월12일 한국은행이 L과 Lf를 발표하면서부터 Lf가 유동성을 대표하는 지표로 가장 흔히 사용되고 있다. 통상적으로 실물경제가 성장하면 유동성도 따라서 증가하게 되므로 각 지표의 수준보다는 성장률이 관심의 대상이 되고는 한다. 한편 금리지표로는 주로 채권 금리를 많이 이용한다. 채권은 발행주체ㆍ만기구조 등에 따라 그 종류가 다양한데 정부가 발행하는 3년 만기 국고채 이자율이 장기금리 지표로 채택되고 있다. 단기금리 지표로는 양도성예금증서(CD) 91일물에 적용되는 이자율이 사용된다. CD란 은행이 발행하는 무기명의 예금증서로 대부분 은행의 예금 및 대출 금리는 CD 금리에 연동되는 구조를 가지고 있다. 우리나라 유동성의 시대별 변화를 Lf 증가율 기준으로 살펴보자. 1990년대 초에 20% 이상의 높은 증가율을 기록하고 있는데 여기에는 당시 실물경제의 빠른 성장이 가장 중요한 요인이었다. 1990년대 중반 이후 유동성 증가율은 꾸준히 하락, 2000년에는 5% 수준으로 떨어졌다. 이후 2003년 2ㆍ4분기부터 이듬해 2ㆍ4분기까지의 조정기를 제외하고는 유동성은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 이는 저금리 기조에 따른 대출증가, 국제수지 흑자, 국토개발사업 및 신도시 건설 등에 따른 것이다. 이러한 유동성 증가가 외환위기 이후 경제의 빠른 회복에 도움이 된 것이 사실이지만 다른 한편으로는 급증한 유동성이 자산시장으로 대거 유입되면서 국내 부동산시장의 투기 및 버블을 형성하는 부작용도 낳았다. 따라서 통화금리 정책을 사용할 경우 정책의 기대효과와 더불어 예상되는 부작용도 세심하게 고려할 필요가 있다. 작금의 물가불안과 관련해 유동성 팽창 억제를 위해 고금리 정책을 주장하는 견해가 널리 퍼져 있다. 실물 경제보다 빠른 유동성 증가가 물가상승 압력을 낳는 것은 사실이지만 물가상승의 모든 원인이 유동성 증가에만 있는 것은 아니다. 실제로 최근의 물가급등에는 수입물가 급등이 주요 요인이다. 세계경제 위축, 세계 금융시장 불안, 국내 경기 하락 등 현재의 열악한 대내외 경제 상황에서 지나치게 긴축적인 통화ㆍ금리 정책은 자칫 급격한 유동성 증발을 불러와 신용경색을 유발할 수 있고 또한 투자와 소비심리를 냉각시켜 장기 경기침체로 전환될 수도 있으므로 신중한 대응이 필요하다.