|

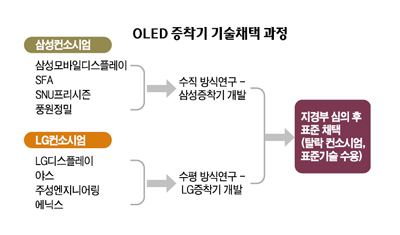

차세대 디스플레이 기술을 두고 ‘삼성 군단’과 ‘LG 군단’이 2년간 시한부 맞대결을 벌인다. 꿈의 디스플레이로 각광 받고 있는 유기발광다이오드(OLED) 패널 기술을 정부에서 인가 받기 위해 양측이 각각 다른 기술을 내세워 자존심을 건 일전을 준비하고 있다. 20일 업계에 따르면 삼성모바일디스플레이와 LG디스플레이는 각각 3개 장비 업체와 컨소시엄을 구성해 OLED 증착기 개발에 나섰다. 2년간 각자의 컨소시엄에서 장비 개발을 진행한 뒤 이후 1년간 지식경제부의 평가 등을 거쳐 장비의 우열을 가리는 방식이다. 채택된 장비는 국내 표준장비로 인정되며 채택되지 못한 컨소시엄은 상대방 기술을 받아들여 이 장비를 도입해야 한다. 한국디스플레이산업협회의 한 관계자는 “2년간 경쟁 방식으로 각자의 장비 개발을 진행한 뒤 정부의 평가를 받는 방식을 따른다”며 “결과적으로 삼성과 LG가 기술을 단일화해 국산 장비 개발에 긍정적인 영향을 미칠 것”이라고 설명했다. 양대 컨소시엄은 이달 중 이 같은 협약을 맺고 본격 경쟁에 돌입한다. 이들은 필요할 경우 정부에서 일정 금액을 지원 받아 장비 개발에 나설 예정이다. OLED 증착기는 패널 표면 처리에 필수적인 장비로 일본 등 해외에서 전량 들여오고 있으며 대당 2,000억원 안팎의 고가 장비다. 하지만 국내에서는 아직 기술을 확보하지 못하고 있다. 결과적으로 정부가 협회를 통해 5.5세대로 불리는 기판(가로ㆍ세로 각 1.5m가량) 크기에 맞는 증착기 관련 기술을 확보하기 위해 삼성ㆍLG 두 회사가 주축이 된 컨소시엄끼리 경쟁을 붙인 형국이다. 이에 따라 삼성모바일디스플레이는 SFA와 SNU프리시즌ㆍ풍원정밀 등 3개 협력사와 컨소시엄을 구성해 수직 증착기 개발에 돌입했다. 수직 방식은 기판을 세로로 세운 뒤 화학처리(증착)를 가하는 기법으로 수평 방식에 비해 휨 현상이 없고 좁은 공간에서 대량 가공할 수 있다는 장점이 있다. LG디스플레이는 야스ㆍ주성엔지니어링ㆍ에닉스 등이 참여하는 컨소시엄을 이끌고 있다. LG 측은 수평 증착 기술을 내세우고 있다. 이 방식은 수직 방식에 비해 화학 약품이 아래로 흘러내릴 위험이 적어 고른 표면 처리에 용이하다. 사실 삼성과 LG는 발광다이오드(LED) 등 급성장하고 있는 디스플레이 기술을 두고 신경전을 벌여왔다. 양측은 이 분야에서 각각 에지(측면광원) 방식과 직하(후면광원) 방식 등을 둘러싼 기술 경쟁을 통해 디스플레이 업계에서 주도권을 차지하기 위한 정면 대결을 불사했다. 하지만 이번 OLED 대결은 부담감이 더욱 크다. 정부 주도의 과제일 뿐 아니라 2년 뒤 우열이 가려진다는 데서 글로벌 전자 그룹인 삼성과 LG의 자존심을 건 일전이 될 수밖에 없기 때문이다. 특히 OLED가 ‘꿈의 디스플레이’로 불리는 차세대 기술이라는 점을 감안하면 향후 TV 및 모니터 기술력에 대한 우월성 검증과 원천 기술 확보는 사업적으로도 중대한 과제다. 삼성과 LG 측은 각각 “정부의 인가를 앞둔 프로젝트인 만큼 컨소시엄 소속 업체들과 최대한 협력해 기술의 우월성을 입증할 것”이라고 다짐했다. 다만 지경부가 삼성과 LG 컨소시엄의 우열을 잡음 없이 가릴 수 있느냐가 2년 뒤 변수가 될 수 있다고 지적됐다. 업계의 한 관계자는 “정부가 어느 한 쪽의 손을 들어준다면 다른 쪽의 승복 여부가 기술 단일화의 관건”이라며 “또 표준으로 채택된 쪽이 상대 측과 기술을 공유할 수 있는 보완 장치도 필요하다”고 지적했다. OLED 패널은 화질이 뛰어나고 특히 두께를 얇게 만들 수 있어 액정표시장치(LCD)를 잇는 차세대 디스플레이로 업계에서 주목 받고 있다. 다만 대형화에 고난도 기술이 요구되고 가격이 비싸다는 점이 해결 과제로 남아 있다.