|

|

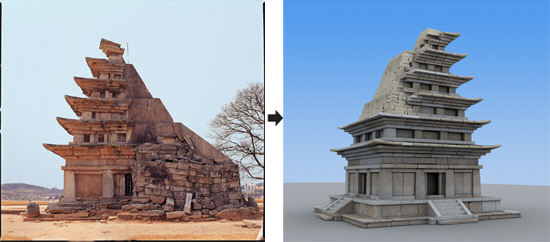

초등학교 교과서에도 등장하는 미륵사지 석탑(서탑)의 첫 인상은 국보 11호의 장엄함보다는 흉물스러움과 그로 인한 안타까움이 더 컸다. 18세기 조선 영조 때의 기행문 '와유록'에 이미 무너진 상태였다고 전해지는 석탑이었는데, 일제 시대인 1915년 당시 최신 소재였던 콘크리트를 발라 마구잡이식으로 보수한 탓이다. 미관상 좋지 않고 추가 붕괴의 우려가 지적돼 1999년 4월 국가문화재위원회는 해체보수정비를 결정했다. 2000년부터 정밀조사, 2002년부터 해체 및 발굴조사가 시작됐다. 문화재청(청장 나선화) 국립문화재연구소는 전면 해체한 전북 익산 미륵사지 석탑의 기단부 조립상황을 16일 공개하고 현장설명회를 열었다.

주목할 점은 다시 쌓아올리는 미륵사탑의 모습이다. 9층으로 추정되는 전체를 모두 복원해야 할까, 아니면 남아있던 6층까지만 복원할까? 6층까지만 복원한다면 허물어진 부분을 되살려야 할까, 아니면 소실된 부분은 없는 채로 그냥 둬야 할까? 의견이 분분했지만 연구소 측은 남아있는 6층까지 '보수정비'하는 쪽으로 가닥을 잡았다. 웅장하고 근사한 외관보다 더 중요한 것은 '진정성'이라고 판단했기 때문이다. 일제가 수리하기 전인 조선 후기의 모습으로 복원하되 안정성을 보강하기로 했다.

국립문화재연구소 김덕문 건축문화재연구실장은 "미륵사지 석탑은 목조건축의 양식을 석탑에 맞게 번안해 예술적 재창조를 한 유일한 사례로 역사·학술적 가치가 높아 함부로 추정에 따른 복원시도를 할 수 없다"라며 "고증 근거 없이 추정 복원해 진정성 보존이 훼손될 경우 유네스코 세계문화유산 등재가 해제될 위험도 있어 '6층 보수정비안'으로 최종 결정했다"고 밝혔다. 미륵사지를 포함한 익산 등 백제역사유적지구는 지난 7월 유네스코 세계문화유산으로 등재됐다. 유물의 진정성 확보를 위한 부분 수리복원은 세계적 추세다.

신라의 선화공주와 결혼한 7세기 무왕이 창건한 것으로 알려진 미륵사는 원래 동탑과 서탑, 가운데 목탑을 가진 '3탑 병렬식' 사찰이었다. 목탑은 흔적이 없고, 1993년에 동탑이 복원됐다. 그러나 고증 확인 없이 추정 복원한 9층짜리 석탑에 금속재 상륜부까지 얹은 동탑은 기계로 깎은 새하얀 화강암으로 인해 "고색창연함을 잃었다","역사성과 진정성을 상실한 신축 석탑이다" 등 비판을 받고 있다. 1962년 국보로 지정된 서탑과 달리 동탑은 국가지정 문화재가 아니다.

다시 서는 미륵사지 석탑에는 '자가이식' 방법이 적용된다. 이 탑을 귀히 여겼던 우리 선조들은 무너진 탑에서 흘러내린 돌을 기단을 받쳐주는 석축으로 차곡차곡 쌓아두었던 것. 결국 원래 탑을 구성하던 옛 돌 700여개가 일제 때 콘크리트 185t을 떼 낸 자리에 이식된다. 동아시아 최대 규모의 석탑인 미륵사탑은 기단 폭 12.5m에 해체 전 6층 높이가 14.2m였는데 2017년 7월 석탑조립이 끝나면 6층 모서리가 벌어지지 않게 꼭대기에 돌 1장을 더 얹어 14.6m로 완공될 예정이다.

한편 석탑을 해체하는 과정에서 지난 2009년 중심 기둥인 심주석에서 금제 사리기(舍利器)가 발견돼 창건 시기(639년)와 창건 주체 및 성격이 확인되는 등 미륵사지에 대한 연구는 백제 고고학 최대의 성과로 꼽힌다.

/익산=조상인기자 ccsi@sed.co.kr