|

|

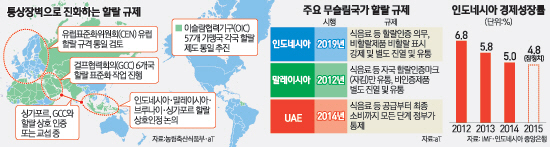

인도네시아 정부는 지난 2014년 할랄 인증과 관련해 중대 발표를 했다. 골자는 민간기관(MUI)에서 이뤄지던 할랄 인증을 오는 2019년부터 정부기관(BPJPH)에서 직접 하겠다는 것. 바뀐 법이 시행되면 할랄 인증을 받지 않은 제품은 '비할랄' 마크를 붙이고 할랄 인증식품과 별도로 유통, 분리해 진열해야 한다. 지금은 할랄 인증 제품과 비인증 제품이 뒤섞여 있지만 앞으로는 구분 짓고 차별하겠다는 의미다.

이렇게 되면 할랄 인증을 받지 못하는 제품은 현지인을 대상으로 한 판매가 사실상 막힌다 해도 과언이 아니다. 이성복 한국농수산식품유통공사(aT) 지사장은 "지금도 할랄 인증 마크가 없는 식품을 꺼리는 분위기인데 2019년부터는 비할랄 식품의 진열을 따로 하니 (기업 입장에서는) 더 어려워질 것"이라며 "현지시장 공략을 위해서는 할랄 인증이 필수가 되는 셈"이라고 말했다.

◇보호무역 무기로 활용되는 할랄=인도네시아 당국이 최근 할랄 인증 제도를 까다롭게 손본 근본 이유는 커지고 있는 필요성이다. 꾸준한 경제성장으로 외국에서 식품이 쏟아져 들어오면서 할랄 인증을 통해 식품의 옥석을 구분해야 한다는 내부 목소리가 높아지고 있다.

여기에 2012~2014년 인도네시아가 경상수지 적자를 기록하면서 수입 자체를 줄이려는 움직임도 이런 흐름에 한몫했다는 분석이다. 이와 관련해 인도네시아 정부가 2012년 우리 신선농산물의 수입항구를 뚜렷한 이유 없이 자카르타에서 수라바야로 변경한 것은 대표적 사례로 꼽힌다. 우리는 그간 한국과 동남아국가연합(ASEAN·아세안) 간 자유무역협정(FTA)에 따라 낮은 관세가 적용되는 포도·귤·고추 등을 자카르타를 통해 들여왔다. 하지만 자카르타에서 차로 14시간(667㎞)이나 걸리는 수라바야로 입항지가 바뀌면서 물류 부담에 따른 경쟁력 저하로 수출 감소를 감수할 수밖에 없었다. 현지에서 영업하는 한 국내 식품업체 관계자는 "할랄 인증 강화는 종교와 문화의 문제이지만 한편으로는 식품시장을 다른 나라에 쉽게 내주지 않겠다는 무슬림 국가의 의도가 깔려 있다고 봐야 한다"고 설명했다.

특히 민간에서 해오던 할랄 인증을 인도네시아 정부가 직접 하는 쪽으로 바뀌어 이전보다 절차 등이 까다로워질 가능성이 커졌다. 우리로서는 사전에 인도네시아 할랄 인증과 관련한 정보수집과 대비가 필수가 됐다. 할랄 시장이 2020년 2조5,360억달러까지 커질 것이라는 장밋빛 전망이 나오지만 이에 맞춰 무슬림 국가의 보호주의 장벽도 점점 강화되고 있는 셈이다.

이런 추세는 중동 무슬림 국가들에서도 예외는 아니다. 아랍에미리트(UAE)의 경우 인구 대부분이 무슬림이라 식품이 거의 이슬람 율법에 따라 만들어져 할랄 인증을 따로 두지 않았다. 하지만 할랄 시장이 커지자 2014년 할랄 상품의 공급부터 최종 소비까지 정부가 통제하는 'UAE 할랄 운영계획'을 만들었다. 식품· 화장품·위생제품에서 가죽·섬유, 심지어 서비스 분야까지 할랄 규정을 만들어 통제하겠다는 것이다.

◇인력·조직 등 수출 인프라 태부족=수출확대 추세를 이어가기 위해서는 보다 체계적인 지원이 필요하다는 조언이다.

우선 할랄 제도와 지원을 담당할 인력부터 확충해야 한다는 목소리가 높다. aT만 해도 인도네시아 할랄 시장을 담당하는 현장 인력은 2명뿐이다. 여기에 임시직 3명을 고용해 2억5,000만명에 달하는 인도네시아 시장을 분석하고 우리 업체들의 진출을 돕고 있지만 힘에 부칠 수밖에 없다. 인구 4억명이 넘는 중동시장(UAE)을 담당하는 현장 인력도 2명이라 상황은 비슷하다.

할랄 정책을 일관되게 지휘할 컨트롤타워도 없다시피 하다. 지난해 생겼던 할랄 태스크포스(TF)는 농림축산식품부 수출진흥과로 흡수됐고 5명이던 담당 인원도 3명으로 줄었다. 이 때문에 별도 조직 없이 미약한 국내 할랄 수출의 기반을 다질 수 있겠냐는 우려가 따른다. 한 할랄 현지식품 업체 관계자는 "지금의 우리나라 지원체계로는 각국의 할랄 제도를 파악하기에도 벅차다"면서 "할랄 시장을 키우려면 그에 걸맞은 조직을 갖추고 나라별로 치밀한 전략을 세워 대응해야 한다"고 지적했다. /자카르타=구경우기자 bluesquare@sed.co.kr