|

정부의 대표적인 중소기업 지원정책인 정책금융이 오히려 기업의 생산성 향상을 가로막는다는 연구 결과가 나왔다. 한국개발연구원(KDI) 장우현·양용현 연구위원과 명지대 우석진 교수 연구팀이 3일 발표한 '중소기업 지원정책의 개선 방안에 관한 연구' 보고서 내용이다.

연구팀은 10인 이상을 고용하는 광업·제조업 사업체 중 지난 2009년 정책금융을 지원받은 2만4,599개를 대상으로 2년 후인 2011년의 부가가치 창출액을 분석했다.

이들 업체가 창출한 부가가치는 47조8,335억원(2010년 화폐가치 기준)이었다. 하지만 정책금융을 지원받은 업체들이 정책금융을 지원받지 않은 유사업체들과 같은 수준의 생산성을 달성했다면 부가가치 창출액은 50조3,105억원으로 늘어났을 것으로 추산됐다. 정책금융이 제공된 결과 부가가치 창출액이 오히려 2조4,770억원 줄어든 것이다. 이는 당시 국내총생산(GDP)의 0.2% 수준으로 적지 않은 규모다.

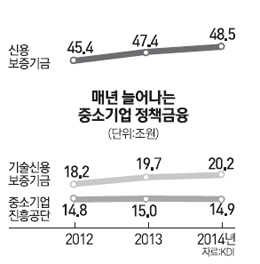

중소기업 정책금융은 자금이 필요한 중소기업에 정부가 직접 대출을 제공하거나 민간 부문 대출을 위해 보증을 제공하는 정책이다. 신용보증기금·기술신용보증기금·중소기업진흥공단 등이 대표적인 정책금융기관이다.

연구팀은 2009년 정책금융을 지원받은 중소기업과 그렇지 않은 중소기업 중 유사한 특성이 있는 사업체를 일대일로 매칭해 2008~2011년 총요소생산성 격차를 분석했다. 총요소생산성은 개별 사업체의 투입 요소 대비 부가가치 산출 효율성을 나타내는 지표다. 분석 결과 부가가치 생산은 정책금융이 제공된 결과 4.92% 떨어졌다.

생산성은 떨어진 가운데 기업의 수명은 좀비처럼 연장됐다. 2009년에 제공된 정책금융의 경우 지원받은 사업체가 2011년까지 살아남을 확률은 지원받지 않은 가상 상황에 대비해 5.32%포인트 높았다.

연구팀은 정책금융을 통한 정부개입이 시장의 효율화 과정을 막은 결과라고 분석했다. 시장에서는 치열한 경쟁을 통해 상대적으로 효율적인 사업체들이 존속하는데 정부의 개입으로 효율성을 개선하지 않고도 생존하는 기업들이 생겨났다는 얘기다.

장우현 연구위원은 "정책금융 지원 목표를 어려운 기업을 돕는 것이 아니라 성장하는 기업이 직면한 시장실패를 완화하는 것으로 한정해야 한다"며 "지원성과 평가 지표도 매출·고용·생존율 등 양적 지표를 지양하고 1인당 부가가치 및 영업이익 등 질적인 지표로 바꿔야 한다"고 말했다. /세종=김정곤기자 mckids@sed.co.kr