|

"이대로는 경제성이 없습니다. 조용히 손을 떼는 것이 현재의 사업목표입니다."

풍력발전 사업을 해온 한 업체 관계자의 이야기다. 다른 기업들 역시 상황은 비슷하다. 신재생에너지 시장을 선점한다는 목표 아래 야심차게 풍력발전 시장에 진출했던 기업들이 잇따라 사업 포기를 선언하고 있다. 업계에서는 각종 규제와 본전도 찾기 어려운 전력가격 체계가 개선되지 않는 한 국내 풍력발전에 희망이 없다고 지적했다. 8일 관련업계에 따르면 환경부는 풍력발전에 대한 새로운 규제 도입을 검토하고 있다. 민가에서 일정 정도 이상 떨어진 곳에만 풍력발전기를 설치하도록 하는 방안이다. 이격거리(민가로부터의 거리)가 어느 정도로 정해질지는 아직 논의 중이지만 업계에서는 1.5㎞ 이상이 유력할 것으로 점치고 있다.

풍력발전 업체의 한 관계자는 "우리나라처럼 인구밀도가 높은 나라에서 이격거리를 규제한다는 것은 실질적으로 두메산골에만 풍력발전기를 설치할 수 있다는 이야기"라며 "사실상 육상 풍력발전 사업이 불가능해진다는 것"이라고 지적했다. 정부는 풍력발전기의 소음 때문에 규제 신설을 검토 중이지만 업계에서는 발전기에서 300m만 떨어져도 냉장고 정도의 소음(40㏈)에 불과하다는 입장이다. '경제림' 관련 규제도 풍력발전 업계의 발목을 잡는 대표 규제로 꼽힌다. 경제림은 경제적 가치를 목적으로 조성한 산림으로 이곳에 풍력발전소를 지으려면 복잡한 허가절차를 거쳐야 한다. 특히 풍량이 풍부한 강원도의 산림 70%가 경제림으로 분류돼 있어 이를 완화해야 한다는 목소리가 높다.

규제뿐 아니다. 전력요금 체계도 업계에 이중으로 부담을 주고 있다. 풍력발전 사업자가 생산한 전력은 전력거래가격(SMP)으로 한국전력 등에서 사들인다. 그런데 저유가로 SMP가 급락하면서 풍력발전 사업자들이 원가 이하로 전력을 판매하는 경우도 발생하고 있다. 통상 풍력발전으로 생산하는 전력의 원가는 ㎾당 150원 안팎인데 지난해 190원대였던 SMP는 지난달 90원대까지 떨어졌다. "설 연휴처럼 전력수요가 적은 시기에는 ㎾당 60원대까지도 떨어졌다"는 것이 한 풍력발전소 현장 근무자의 이야기다. 이렇게 가격이 하락해도 보조금 지급, 인허가규제 완화 등의 지원정책은 전무하다시피 하다. 또 다른 업계 관계자는 "신재생에너지에 대한 구호만 높고 아직도 석탄과 원자력발전이 전체 전력생산의 70%가량을 차지한다"며 "정부의 실질적이고 정책적인 지원이 뒷받침되기 전까지는 사업전망이 비관적일 수밖에 없다"고 설명했다.

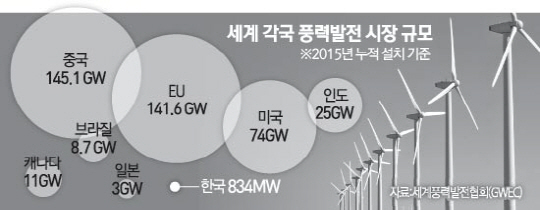

이 때문에 풍력발전 사업에 뛰어들었던 기업들도 '일단정지'를 외치고 있다. 강원도·제주도 등지에서 풍력발전소를 운영하는 효성 측은 "시장이 획기적으로 바뀌지 않는 이상은 당분간 있는 사업만 유지할 계획"이라고 밝혔다. 현대중공업 역시 "시장 상황 때문에 풍력 사업을 축소한다는 기조"라고 전했다. 대우조선해양 측은 "영광 풍력발전단지 사업을 유지하되 새로운 사업을 추가하지는 않을 것"이라는 입장을 밝혔다. 현재 우리나라 풍력발전 시장 규모는 총 834㎿다. 올해 간신히 1GW를 넘어설 것으로 전망되지만 중국이 한해에 신규 설치하는 풍력발전 설비만도 1GW에 달하는 데 비하면 턱없이 작은 시장이다.

/유주희·이종혁기자 ginger@sed.co.kr