|

|

|

|

|

'동(冬) 섣달에도 꽃과 같은, 어름 아래 다시 한 마리 잉어와 같은…'

윤동주가 세상을 떠난 뒤 발간된 시집 '하늘과 바람과 별과 시' 서문에서 그의 선배이자 시인 정지용은 윤동주를 이렇게 기억했다. 서울 종로구 청운동 '윤동주문학관'을 방문한 사람들은 가장 먼저 이 글귀를 마주 보며 윤동주를 기억한다. 인왕산 자락에 살포시 안겨 제 존재를 드러내지 않으면서도 가장 인상 깊은 방식으로 시인의 모든 것을 보여주는 윤동주문학관은 윤동주와 꼭 닮았다.

우연이 만나 인연이 된 건축물

물탱크로 흘러드는 한줄기 햇빛에 감동

옥상정원 만들려던 첫 설계구상 뒤집어

윤동주문학관의 원래 모습은 낡은 수도가압장이었다. 가압장은 높은 지대로 올라오면서 점차 약해지는 물살에 압력을 가해 다시 흐르도록 만들어주는 역할을 하는 곳이다. 낡고 작은 수도가압장을 윤동주문학관으로 다시 태어나게 한 인물은 이소진 아뜰리에 리옹 서울 대표다.

설계 의뢰를 받고 고민하던 이 대표는 "수도가압장이 자리 잡은 장소에 반해서" 프로젝트를 맡기로 결정했다. 이후 벌어진 우연의 연속으로 인해 윤동주문학관은 이 대표에게도 특별한 건축물로 남게 됐다.

처음 구상했던 설계는 건물 옥상을 활용한 큰 정원을 만드는 것이었다. 좁은 실내 공간의 한계를 벗어나기 위해 고심한 방법이었다. 하지만 지난 2011년 7월 집중호우로 우면산 산사태가 발생한 후 윤동주문학관의 안전진단을 진행하던 중 감춰져 있던 2개의 물탱크를 발견하게 된다. '바닥 면적 55㎡, 높이 5.9m'의 물탱크를 발견한 순간을 이 대표는 "작은 구멍을 통해 (물탱크 안으로) 빛이 들어오는 모습 자체가 시적이었다"고 회상한다. 주저 없이 물탱크 공간을 활용한 설계가 처음부터 다시 이뤄졌다. 물탱크 한 곳은 지붕을 걷어내고 '열린 우물'로, 다른 한 곳은 공간을 그대로 유지한 채 '닫힌 우물'로 재탄생했다.

열린 우물에서 하늘을 올려다봤을 때 빼꼼히 보이는 팥배나무도 우연이 남겨준 선물이다. 공사 과정에서 뿌리가 반도 넘게 외부로 드러났지만 자체적인 생명력과 공사 진행팀의 노력으로 살아남았다. 살아난 나무는 열린 우물 안쪽으로 가지를 드리웠다. 이 대표는 "열린 우물에서 하늘만 보였으면 의도적인 느낌이었겠지만 나무가 드리워지면서 주변 환경과 어우러지고 우물 안에서 계절을 느낄 수 있게 됐다"며 "치밀한 의도가 아니라 주어진 것들과 함께 작업하면서 받은 큰 선물"이라고 설명했다.

물 때 낀 전시장, 열린 우물과 닫힌 우물

詩 '자화상'속 우물 모티브 삼은 열린 우물

생 마감한 형무소의 어두움 깃든 닫힌 우물

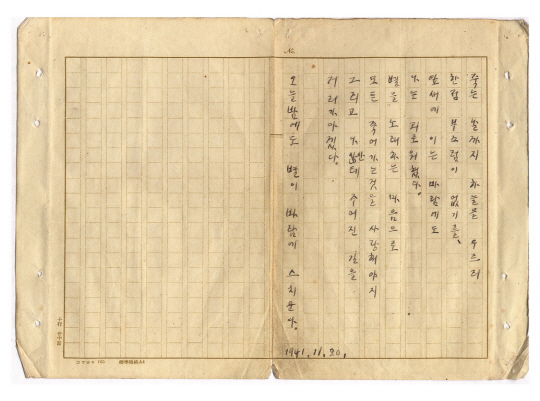

윤동주문학관은 총 3개의 전시실로 구성돼 있다. 제1전시실인 '시인채'는 윤동주에 대한 정보를 제공하는 공간이다. 정지용·백석 시집 등 윤동주가 즐겨보던 책 표지부터 사진자료·육필원고 등이 전시돼 있다.

윤동주문학관만이 갖는 매력은 열린 우물이라는 이름이 붙은 제2전시실부터 시작된다. 묵직한 철문을 옆으로 밀고 들어가면 물때 낀 벽면과 그 위편을 채우는 하늘이 한눈에 들어온다. 한 발자국 걸어 들어가는 순간 현실 공간에서 시적 공간으로 한 차원 넘어온 듯한 느낌을 준다. 상상조차 하지 못했던 물탱크를 발견했을 때 설계자가 받았던 극적인 느낌을 방문객들도 오롯이 느낄 수 있도록 철문도 최대한 무겁게 만들었다.

열린 우물에서 이어지는 또 하나의 철문을 열면 이번에는 정반대의 공간이 나온다. 깜깜하고 서늘한 느낌이 감도는 닫힌 우물이다. 왼쪽 벽면 위에 작게 난 구멍을 통해 빛 한 줄기만 내려 들어올 뿐이다.

열린 우물과 닫힌 우물에는 전시품이 채워져 있는 대신 텅 비어 있다. 닫힌 우물 한쪽 벽면에 윤동주의 삶을 담은 짤막한 영상물만 하루 네 차례 상영된다.

이 대표는 "공간 자체가 갖는 힘이 충분해 최대한 비우려고 했다"고 의도를 설명했다. 열린 우물은 윤동주의 '자화상'에서 언급된 우물을 모티브로 삼았다. 닫힌 우물의 거친 벽면과 어두운 내부, 서늘한 공기는 윤동주가 생을 마감했던 일본 후쿠오카 형무소를 자연스럽게 연상시킨다. 채우기보다는 비움을 선택함으로써 방문객들이 오히려 윤동주의 삶을 더 깊게 느낄 수 있도록 만든 것이다.

윤동주부터 가압장까지 층층이 쌓인 기억

동네풍경의 일부 돼버린 건물 허무는 대신

최소한의 손질만으로 새로운 가치 만들어

용도 폐기된 수도가압장을 활용해 새로운 가치를 만들어냈다는 점에서 윤동주문학관은 '재생'의 대표적인 사례로 기억되고 있다.

김영종 종로구청장은 건축 과정을 담은 '영혼의 가압장, 윤동주문학관' 책 발간사를 통해 "무조건 허물고 부수고 새로 짓는 것보다는 기존의 수도가압장 원형을 최대한 살리고 최소한의 손질만을 가해 처음부터 그 자리에 그대로 있었던 것처럼 느껴지게 만들고 싶었다"고 밝혔다.

이 대표 역시 수도가압장이었을 때의 기억을 굳이 지워버리려 시도하지 않았다. 조준배 건축가는 추천사에서 "이소진 소장은 가압장의 기억을 이미 오랫동안 간직하고 있는 주민들과 생활경관을 최대한 존중하는 태도를 취했다"고 평가했다.

이 같은 평가처럼 이 대표는 같은 자리를 40년 이상 지키면서 동네 풍경의 일부가 돼버린 기존 건물의 느낌을 최대한 살리려 했다. 덕분에 건축물의 물리적인 재생이 이뤄져 지역 활성화 역할을 하면서도 주민들의 과거 흔적과 기억은 그대로 남는 독특한 결과물이 탄생할 수 있었다.

종로 하숙집… 연희전문 다락방… 광양 목조주택… '청년 동주'의 흔적 곳곳에 윤동주와 서울 종로의 인연은 4개월 남짓에 불과하다. 윤동주는 연희전문(현 연세대) 4학년에 재학 중이던 지난 1941년 후배 정병욱과 함께 종로구 누상동에 위치한 소설가 김송의 집에서 4개월가량 하숙했다. 비록 기간은 짧지만 이 시기에 윤동주는 '서시' '별 헤는 밤' '또 다른 고향' '십자가' 등 현재까지 읽는 이들의 마음을 움직이는 작품을 남겼다. 종로구는 이 인연을 밑바탕으로 윤동주가 즐겨 다니던 인왕산 자락에 '윤동주문학관'을 지었다. 윤동주를 기억하는 곳은 윤동주문학관뿐만이 아니다. 전남 광양시 진월면 망덕리의 작은 어촌마을에는 윤동주의 유고 시집이 보관돼 있던 낡은 목조주택이 자리 잡고 있다. 바로 윤동주와 하숙을 함께한 정병욱의 생가다. 정병욱이 학병으로 징용되면서 고향에 계신 어머니에게 윤동주의 자필 시집을 맡겨뒀던 공간이다. 정병욱은 해방 후 고향을 다시 찾아 어머니에게 시 원고를 돌려받은 뒤 곧바로 시집 발간작업에 돌입했다. 그의 노력으로 윤동주가 일본 후쿠오카 형무소에서 세상을 떠난 지 3년 뒤인 1948년에 시집 '하늘과 바람과 별과 시'가 세상의 빛을 볼 수 있게 됐다. 정병욱 생가는 1925년에 지어진 일본식 목조건물로 2007년 등록문화재 341호로 지정됐다. 서울 서대문구 연세대에는 윤동주가 연희전문 재학 시절에 살았던 기숙사가 남아 있다. 1922년에 건립된 3층 규모의 석조건물 '핀슨홀'이다. 언더우드관과 스팀슨관·아펜젤러관 등이 화려한 외양을 나타내고 있는 것과 달리 핀슨홀은 남학생 기숙사 용도로 지어졌기 때문에 주거용 건축 형식을 따르고 있다. 윤동주는 입학 후 이곳 3층 다락방에 머물며 시를 썼다. 이를 기념하기 위해 2층에는 현재 기념관이 마련돼 있다. 입구에서 방문객들을 맞는 윤동주의 사진과 함께 거주하던 당시를 재현한 책상과 펜·원고 등이 눈길을 끈다.

|

/권경원기자 nahere@sed.co.kr 사진=송은석기자