36년을 봉직한 회사. 세일즈맨으로 뛰기 힘들어 내근을 신청했는데 받아줄까. 요즘 같으면 어림없는 얘기지만 1940년대 말에는 통할 구석이 있었나 보다. 극작가 아서 밀러(Arthur Miller)가* 쓴 ‘세일즈맨의 죽음(Death of Salesman)’의 도입부에는 62세의 세일즈맨 윌리 로먼이 회사에 내근직을 요청하는 장면이 나온다. 로먼은 지인의 아들인 하워드 사장이 요청을 받아들일 것으로 믿었다. ‘하워드’라는 이름까지 지어준 자신을 박대하지 않을 것이라고 기대했건만 면담 결과는 해고 통고.

로먼의 장남 비프 역시 한계를 만났다. 간이라도 빼줄 것 같았던 올리버에게 사업 자금을 빌려달라고 요청했으나 묵묵부답. 신경이 날카로워진 아버지와 아들은 설전을 벌인다. 늙고 지친 로먼에게 두 아들은 ‘우리 가족은 별 볼일 없는 존재’라며 ‘현실을 직시하라’고 쏟아붓는다. 로먼은 비프의 공격에 가슴이 아팠다. 비프는 고교 시절에는 미식축구부 주장으로 명문 대학 3곳으로부터 스카우트 제의까지 받았던 기대주였다. 우연히 아버지의 외도를 알게 된 이후부터 비뚤어져 타락의 길을 걸었다.

거의 같은 시간대에 절망에 빠진 아버지와 아들. 희망이 사라진 로먼은 마지막으로 차를 과속으로 몰았다. 자살을 선택한 것. 가족에게 보험금을 남겨주기 위해서다. 장남 비프에게 사업 자금 2만 달러를 주고자 자살을 택한 아버지의 시도는 성공했을까. 보험회사는 아무런 의심 없이 보험금을 내줬을까. 모를 일이다. 아서 밀러는 희곡 속에 로먼이 과속으로 자살하고 가족이 울부짖는 장면까지만 넣었으니까. 분명한 점은 이 작품이 공전의 히트를 기록했다는 사실이다.

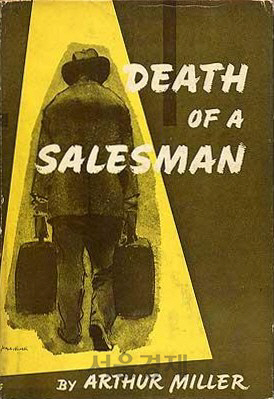

1949년 2월10일, 뉴욕 모로스코 극장에서 처음 공연된 연극 ‘세일즈맨의 죽음(Death of a Salesman)’은 각종 비평가상을 휩쓸었다. 초연 이래 1년 10개월 동안 742회 공연이 이어졌다. 브로드웨이에서 1975년과 1984년, 1999년, 2012년 등 네 차례에 걸친 재공연 횟수도 500회가 넘는다. 영국의 셰익스피어 극장을 비롯한 전 세계 극장에서도 흥행 보증작으로 이름이 높다. 영화와 TV 드라마로도 수십 차례 만들어졌다. 1960년에는 소련도 이 작품을 소재 삼아 영화 제작에 나섰다.

‘세일즈맨의 죽음’이 시대와 공간을 뛰어넘어 장수하는 이유는 보편성에 있다. 무엇보다 주인공 로먼이 소시민과 닮은 꼴이다. 주인공의 Loman이라는 성씨 자체에 지체가 낮은 사람(low man)이라는 뜻이 담겨 있다. 이름없는 소시민적 삶과 행복, 좌절은 인종과 종교·지역·시대를 넘어 세계인의 공통된 고민이었기에 지구촌 곳곳에서 관객들의 공감을 자아냈다. 아서 밀러는 로먼이 무엇을 팔았는지조차 밝히지 않았어도 이 작품은 미국 사회의 복지 향상에도 영향을 미쳤다.(세일즈맨 협회 초청 강연에서 ‘로먼이 뭘 팔았냐’는 질문을 받은 밀러는 ‘세일즈맨은 자신을 판매하는 것’이라고 답했다고 한다.)

가난한 가장의 죽음이라는 비극적 결말은 미국 사회에 취약 계층 보호라는 화두를 던졌다. 1950년대와 1960년대 미국에서 하층민 지원과 교육, 각종 보장 같은 사회안전망이 확충된 데에는 소련과 체제 경쟁에서 우월성을 과시하려는 목적과 함께 이 희곡에서 제시한 물음이 깔려 있다. ‘열심히 살았다면 최소한의 보장은 필요하지 않느냐’라는. 하지만 갈수록 작가가 제시했던 문제들이 해결되기는커녕 나빠져 간다. 미국의 복지가 당시보다 개선된 게 무엇인가. 양극화 현상만 심해지며 가난한 사람들의 상대적 박탈감은 오히려 커졌다.

한국의 사정은 미국보다 훨씬 열악하다. 첫 공연 68년이 지난 오늘날, 62세 노동이 가능한 민간 직장은 거의 없다. 자살률은 경제협력개발기구(OECD) 가입 국가 평균의 두 배가 넘는다. 특히 노인 자살률이 갈수록 높아지고 있다. 노인들의 자살에 따른 후유증은 온전히 유족들의 몫이다. ‘세일즈맨의 죽음’의 마지막 장면에서 로먼의 아내 린다도 ‘주택 할부금 불입이 막 끝났는데 이제는 이 집에 살 사람이 없다!’며 울부짖는다. 로먼은 그래도 죽을 때 집이라도 남겼지만 한국에는 그렇지 못한 노년층이 훨씬 많다. 아서 밀러가 오늘날 한국의 수많은 세일즈맨, 샐러리맨, 자영업자들의 처지를 예견하고 쓴 작품 같다.

마치 우리를 보는 듯한 로먼은 죽음을 작정하는 순간까지 착각 속에서 살았다. 자살을 결심한 그가 성공한 형 벤에 대한 대사. “나의 장례식은 대단할 겁니다. 조문객들이 메인과 매사추세츠, 버몬트, 뉴햄프셔 주에서 올 것이니까요. 여러 주에서 온 색다른 자동차 번호판이 볼만할 겁니다. 우리 아들들도 깜짝 놀라겠죠. 아들 놈들은 내가 유명하다는 사실을 몰라요. 아비가 어떤 인물인지 알고는 충격받을 겁니다.” 정작 그의 장례식은 친구 찰리와 가족만으로 치러졌다.

/논설위원 겸 선임기자 hongw@sedaily.com

*유대인 중류층 가정에서 태어나 고학으로 대학을 겨우 마친 33세의 작가 아서 밀러는 명작 ‘세일즈맨의 죽음’을 한 달 보름 만에 썼다고 전해진다. 그는 이 희곡으로 부와 명예를 움켜잡았다. 1956년에는 16년간 살았던 첫 번째 부인과 이혼하고 여배우 마릴린 먼로와 재혼, 화제를 뿌렸다. 먼로는 세 번째 남편인 밀러와 결혼하면서 유대교로 개종하는 등 성의를 보였으나 결국은 성격 차이를 극복하지 못하고 5년 만에 헤어졌다. 두 번째 남편인 야구 선수 조 디마지오의 폭력에 떨었던 먼로는 사생활에 대한 밀러의 잔소리에 시달렸다고 한다.

밀러는 사진작가 디트로이트 모라스를 세 번째 아내로 맞이해 세 아이를 낳았다. 첫째 딸이 작가 겸 영화감독인 레베카. 아카데미상 남자배우 주연상을 3회나 수상한 영국 태생의 유명 배우 다니엘 데이루이스의 부인이다. 밀러는 레베카의 남동생을 내쳤다는 사실이 사망(2005) 후 알려지며 구설수에 올랐다. 아들이 다운증후군을 앓는 장애인이라는 사실을 알게 된 뒤 요양 시설에 보내고 누구에게도 알리지 않았다. 시시콜콜 인생을 밝힌 자서전에서조차 언급하지 않았다. 죽음을 앞두고서야 그는 유산을 다른 자녀와 똑같이 남겨주라는 유언을 남겼다.