업계와 정치권에서는 이를 두고 ‘대마불사(큰 회사는 망하기 어렵다)’라고 지적한다. 더 이상의 지원은 어려우며 기업구조조정촉진법에 따른 채권단 공동관리(워크아웃)에 집어넣어야 한다는 얘기도 나온다.

맞는 주장일까. 금융 당국 안팎에서는 대우조선 정리 때 생기는 57조원의 피해와 고용 규모(협력업체 포함 5만명)를 감안하면 추가 지원이 불가피하다는 전망이 많다. 대우조선을 살려야만 하는 이유 네 가지를 짚어봤다.

①중국에 대한 기술유출 우려

대우조선은 군함·잠수함 같은 방위 산업 분야와 액화천연가스(LNG) 선박에 강점이 있다. 대우조선이 무너지면 당장 고급 기술인력이 경쟁국인 중국으로 빠져나가게 된다. 하이닉스반도체 매각 때도 비슷한 우려가 많았다. 대우조선이 갖고 있는 특허는 약 7,700건으로 500척에 달하는 설계도면을 보유하고 있다. 370여개 협력업체와 1,100개에 달하는 기자재 업체의 연쇄도산도 부담이다. 정부의 한 고위관계자는 “고급 기술인력의 중국 유출로 한국 조선 산업의 경쟁력에 문제가 생길 것”이라고 내다봤다.

②워크아웃 강조는 조직 이기주의

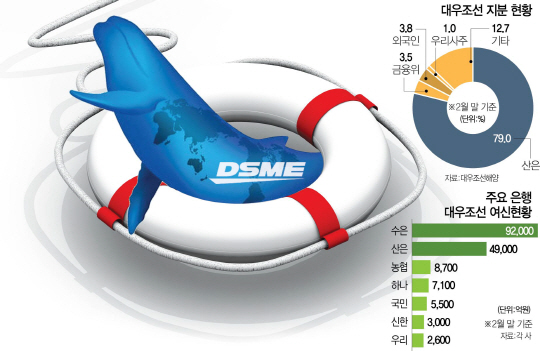

워크아웃을 반기는 쪽은 주채권은행인 산업은행이다. 강제수단인 워크아웃에 들어가야 채무재조정이 가능하고 시중은행도 동참하기 때문이다.

산은이 워크아웃 카드를 꺼내려는 이유는 명확하다. 산은의 대우조선 선수금환급보증(RG) 잔액은 지난 2월 말 현재 2조5,000억원이다. 배를 제때 짓지 못하면 RG를 발급해준 금융사가 발주처에 대신 돈을 물어줘야 하는데 산은은 수출입은행(6조6,000억원)보다 RG가 적다.

트라우마도 있다. 지난해 조선·해운 청문회가 열렸고 홍기택 전 회장도 불법대출 문제로 곤욕을 치르고 있다. 임직원 역시 대우조선 부실 책임론에서 자유롭지 못하다. 2015년 4조2,000억원 지원 때도 산은과 수은만 신규 지원에 참여한 기억도 있다. 향후 문제의 소지를 없애려면 워크아웃이나 법정관리를 변형한 프리패키지드 플랜(P플랜)이 산은 입장에서는 제격인 셈이다.

문제는 대우조선이다. 워크아웃에 들어가면 신규 수주 길이 막히고 일부 RG콜(대위변제)이 들어올 수 있다. 국책은행의 한 고위관계자는 “산은의 입장을 이해 못하는 것은 아니다”라면서도 “국책은행으로서 해야 할 일이 있다”고 지적했다.

③정부 지원 망각한 시중은행들

2008년 10월, 정부는 국내 은행이 진 외화 빚에 대해 1,000억달러(130조원) 한도로 지급보증을 선다고 발표했다. 300억달러의 유동성도 은행권에 추가 공급했다. 당시 글로벌 금융위기가 터지면서 우리나라 은행들은 달러가 모자라 부도가 날 위기였다. 이를 살려준 게 정부와 국민이었다.

1997년 외환위기 때도 마찬가지다. 정부가 은행을 비롯한 금융권에 지원한 금액만도 무려 168조7,000억원(부실채권정리기금 포함)에 달한다. 은행에 공적자금을 투입하고 부실 은행을 정리해 지금의 과점 구조를 만들어준 게 정부다. 은행들은 당국이 새로 짜준 판에서 예대마진을 통해 연 2조원이 넘는 막대한 이익을 올렸다. 국민들의 혈세로 살아난 게 지금의 은행들인데 조선 산업과 국가 경제가 어려울 때 모른 척하는 셈이다.

④미국도 GM 등 대마불사

대마불사는 미국에서도 통한다. 시장 논리에 따른 구조조정이 옳다는 주장은 순진한 생각이라는 얘기다.

실제 2008년 12월 미국 정부는 제너럴모터스(GM)와 크라이슬러에 각각 40억달러씩 총 80억달러를 지원했다. 미국 산업의 근간이면서 일자리를 책임지고 있는 자동차 산업이 금융위기 이후 극심한 자금난에 빠졌기 때문이다.

당시 미국 정부는 보험사인 AIG를 구제금융하면서 무려 1,850억달러를 썼다. 씨티은행도 정부의 도움을 받았다. 투자은행(IB) 리먼브러더스조차 연방준비제도(Fed·연준)로부터 긴급자금 1,830억달러를 지원받았다. 금융계의 한 관계자는 “외환위기 때 국제통화기금(IMF)은 우리에게 고금리와 긴축을 요구해 고통이 컸다”며 “정작 미국과 유럽에 금융위기가 오자 자신들은 무제한 유동성 공급에 제로금리 정책을 폈다는 점을 알아야 한다”고 지적했다.

/김영필기자 susopa@sedaily.com