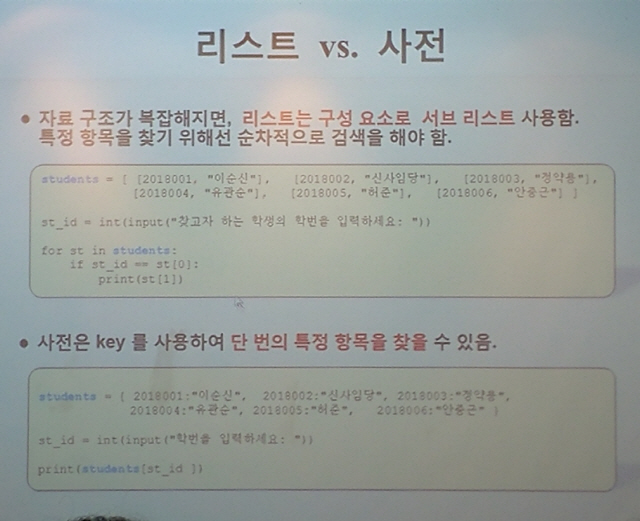

비이공계 학생 대상 코딩수업이 열린 지난달 25일 교수가 수업자료로 쓴 PPT 장면. 리스트와 사전의 차이에 대한 설명이 줄글로 적혀 있다./신다은기자

“어떻게 앞줄에 앉은 학생들까지 전부 다 잡니까? 뒤에 여학생은 휴대폰 좀 그만하세요.”

‘컴퓨팅적 사고와 SW(소프트웨어)코딩’ 수업이 열린 지난달 25일 서울 종로구 성균관대 캠퍼스 다산경제관. PPT를 넘기던 교수가 보다 못해 학생들을 타일렀다. 200여명 규모 강당엔 절반가량의 좌석이 비어 있었고 출석한 학생들은 휴대폰을 하거나 셀카를 찍기 바빴다. ‘밸류’, ‘펑션’, ‘커맨드’ 등 외계어 같은 단어들이 이어지자 일부 학생들은 아예 엎드려 잠들어 버렸다. 교수는 “강의노트를 올려도 다운 받는 사람이 없으니 참…”하고 말끝을 흐렸다.

소프트웨어(SW)중심 대학들이 ‘한국판 잡스’를 기르겠다며 앞다투어 비이공계 학생들에게 코딩을 가르치고 있지만 교육의 실효성은 낮은 것으로 확인됐다. 대형 강의실에서 난이도 높은 전문용어 위주로 수업을 가르치다 보니 학생들의 동기부여가 낮은 탓이다.

국민대와 건국대, 성균관대 등 미래창조과학부가 지정한 SW선도대학들은 지난해 앞다투어 비이공계 학생 대상 SW기초과목을 필수교양과목으로 신설했다. 4차산업혁명 사각지대에 놓인 비이공계 학생들에게 코딩과 C언어 등 컴퓨팅적 사고를 가르쳐 주 전공에 접목하도록 돕겠다는 취지다. 그러나 학생들은 “학점부담이 심하고 도리어 코딩이 싫어졌다”고 하소연한다.

코딩수업이 애물단지로 전락한 주원인은 PPT 위주 대형 강의 탓이다. 성균관대 비이공계 신입생을 대상으로 열리는 컴퓨팅적 사고 수업은 원격화상강의실에서 300명을 모아놓고 강의를 연다. 한 학기에 20시간 가량 실습이 있지만 조교 1명이 40명씩 맡아야 해 1:1 지도가 사실상 불가능하다. 국민대 ‘컴퓨터프로그래밍 1·2 수업’도 교수 1명과 조교 2~3명이 40명 수강생을 대상으로 오프라인 대형 강의와 실습과제, 온라인 동영상 강의를 전부 책임진다. 국민대학생 윤모(22)씨는 “조교들이 매번 뛰어다니면서 지도하다 보니 일일이 부르기도 민망하다”며 “못하는 게 창피해 중간에 그만뒀다”고 전했다.

적은 시수로 이론과 기술 모두를 가르치려다 동기부여에 실패했다는 비판도 나온다. 수강대상 학생들은 대부분 HTML도 다루기 버거워할 만큼 소프트웨어가 생소하다. 그러나 대학들은 한 학기 동안 파이썬·Java(자바)·C언어 등 실용기술을 모두 가르치고 있다. 이 때문에 일부 학생들은 컴퓨터공학과 학생에게 돈을 주고 과제대행을 시키기도 한다. 이날 카카오톡 오픈채팅방엔 “코딩 과제 하나당 5,000원씩 내겠다”며 대행을 부탁하는 익명 게시글이 여럿 올라와 있었다.

전문가들은 “인문학도에게 코딩교육은 소중한 기회”라면서도 “초반부터 공포감이 들지 않게 실습·의미 위주의 교육이 필요하다”고 지적했다. 소프트웨어정책연구소 관계자는 “하버드에서 큰 인기를 끈 ‘CS50’은 주 20시간을 투자해 만든 의미·실습·재미 위주 교육”이라며 “섣불리 기술을 가르치는 대신 수요자 위주 교육이 필요하다”고 제안했다.

/신다은기자 downy@sedaily.com