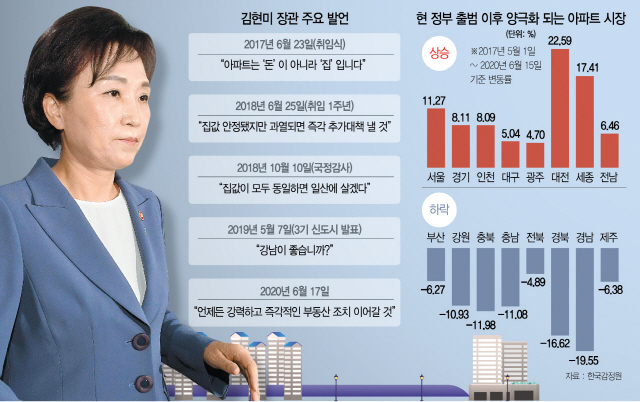

오는 23일자로 취임 3주년을 맞는 김현미 국토교통부 장관은 앞으로 3개월만 더 있으면 역대 최장수 국토부 장관 타이틀을 쥐게 된다. 지난 2017년 취임식에서 김 장관은 프레젠테이션 화면을 띄워놓고 서울 강남의 집값이 왜 오르고 있는지 조목조목 설명했다. 그가 내린 결론은 투기세력이었다. 이들이 집값을 올려놓는다는 것이었다. 이 같은 인식을 바탕으로 현 정부 출범 이후 3기 신도시 추진 등 무려 21차례 대책을 내놓았지만 결과적으로 집값을 잡는 데는 실패했다는 것이 시장의 평가다.

오히려 의욕적으로 내놓은 22번째 대책인 ‘6·17 대책’은 서민들의 내 집 마련 희망만 꺾을 뿐 집값 안정에는 도움을 주기 어렵다는 평가가 우세해지는 등 후폭풍이 거세지고 있다. 익명을 요구한 한 전문가는 “주거복지 로드맵 등 성과가 전혀 없었던 것은 아니다”라면서도 “하지만 국토부 장관의 가장 중요한 업무인 집값 안정에서는 좋은 점수를 주기 어렵다”고 말했다. 특히 김 장관이 시장과의 소통을 단절한 것은 뼈아픈 실책이 될 수 있다고 지적했다.

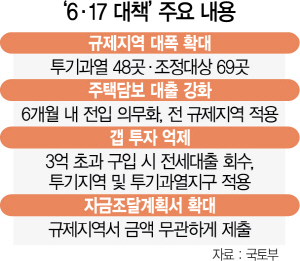

◇거세지는 ‘6·17 대책’ 후폭풍=김 장관은 이달 17일 ‘6·17 대책’ 브리핑에서 “투기로 인한 가격상승의 부작용은 고스란히 서민 실수요자의 부담으로 연결된다”며 “앞으로도 서민들의 내 집 마련 기회를 확대하고 주택시장의 안정적인 관리를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다. 하지만 대책이 나온 후 가장 큰 피해는 서민 실수요자들이 입고 있다. 이미 청와대 국민청원과 국토부 게시판은 실수요자들의 원망이 시간이 흐를수록 넘쳐나고 있다.

‘6·17 대책’에 항의하기 위해 한 청원인은 18일 청와대 국민청원 게시판에 “무주택 서민과 대책을 만든 공무원 중 누가 투기꾼인지 조사해야 한다”는 내용의 글을 게시했다. 청와대가 아직 공개하지 않았지만 각종 부동산 커뮤니티 등에 회자되면서 현재 동의 인원이 1만6,000여명을 넘어섰다. 내용은 “이번 대책이 무주택 서민을 투기꾼과 같은 취급을 하고 있다. 국토부를 비롯해 대책을 만든 공무원과 가족들에 대한 부동산 거래 내역부터 조사해야 한다”는 것이다.

한 청원인은 ‘저는 부동산 투기꾼입니다’라는 글을 올렸다. 인천 계양에 살고 있다는 이 청원인은 “검단에 아파트를 분양받았는데 투기과열지구로 지정되면서 대출이 줄게 됐다”고 하소연했다. 국토교통부 홈페이지도 때아닌 사랑(?)을 듬뿍 받고 있다. 이번 대책과 관련해 궁금하고 답답한 사항들이 넘쳐나고 있지만 제대로 물어볼 곳이 없자 국민들이 보도자료 게시판으로 몰려가고 있는 것이다. 이번 대책으로 피해를 입게 된 서민들이 잇따라 항의에 나서고 있는 것이다.

◇계속 오르는 집값, 과연 잡을까=갈수록 거세지는 ‘6·17 대책’ 후폭풍의 이면에는 대책만 난무할 뿐 집값은 잡지 못했다는 인식이 깔려 있다. 시장에서는 대책이 역효과를 만들어 내면서 집값을 더 끌어올렸다고 보고 있다. 오히려 집값의 양극화만 더 심화됐다는 울분도 있다. 한국감정원 통계에 따르면 서울 아파트값은 문재인 정부 취임 이래 11.27% 폭등했다. 반면 8개 도 지방 지역은 12.02% 하락했다.

서울 아파트 중간값을 의미하는 ‘중위가격’은 이 기간 5억3,732만원에서 8억3,410만원으로 3억원 올랐다. 상승률이 55.2%에 달한다. 민간 통계인 KB부동산 집계 기준의 중위가격은 올해 9억원을 돌파했다. 서울 아파트 평당(3.3㎡) 매매가는 2,225만원에서 3,446만원으로 3,000만원을 넘어섰다. 전·월세 시장도 불안정한 모습이다. 잠잠했던 서울 아파트 전세가는 지난해 7월1일 이후부터 현재까지 50주 연속 오르고 있다.

물론 현재 집값 상승은 초저금리 등 주변 환경 요인도 한 원인이지만 대책의 실패도 한몫을 하고 있다는 것이 전문가들의 설명이다. 임미화 전주대 부동산학과 교수는 “현 정부 정책 기조가 수요 억제에만 맞춰져 있다”며 “수요규제만으로는 집값을 안정화시키기에 역부족으로 보인다”고 말했다./강동효·권혁준기자 kdhyo@sedaily.com